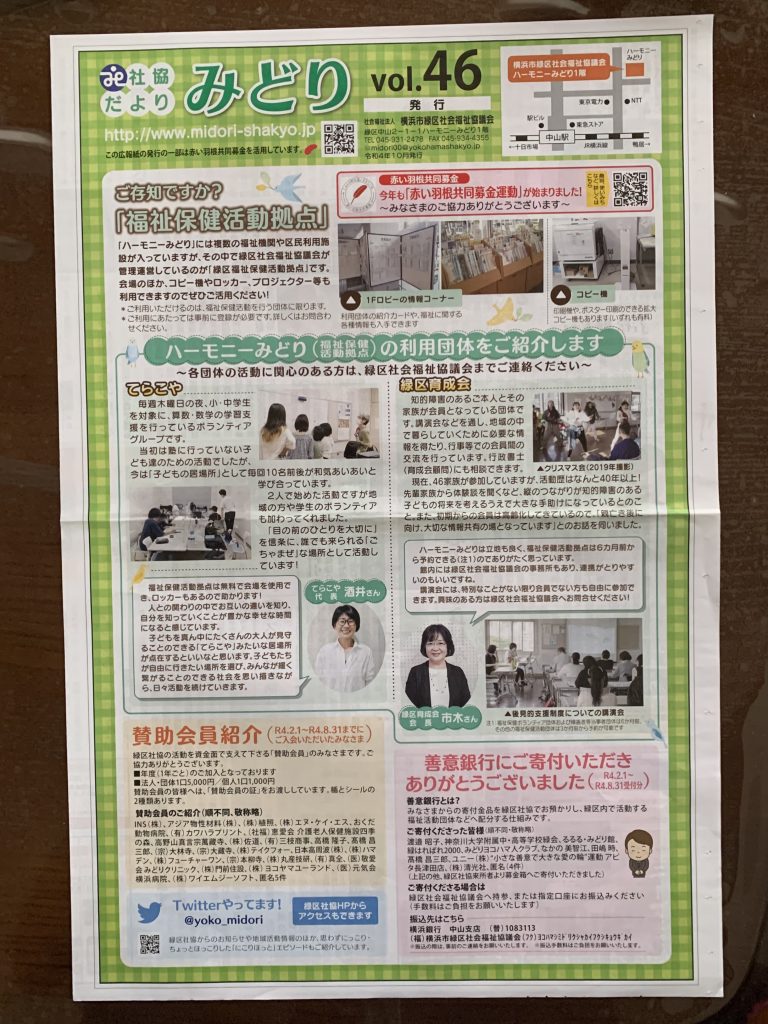

11月24日はてらこやの日でした。前日に、酒井さんが参加している別の団体の主催の柴田愛子先生の講演を聴いて、とても感銘を受けました。てらこやの活動についても色々思うところがありました。

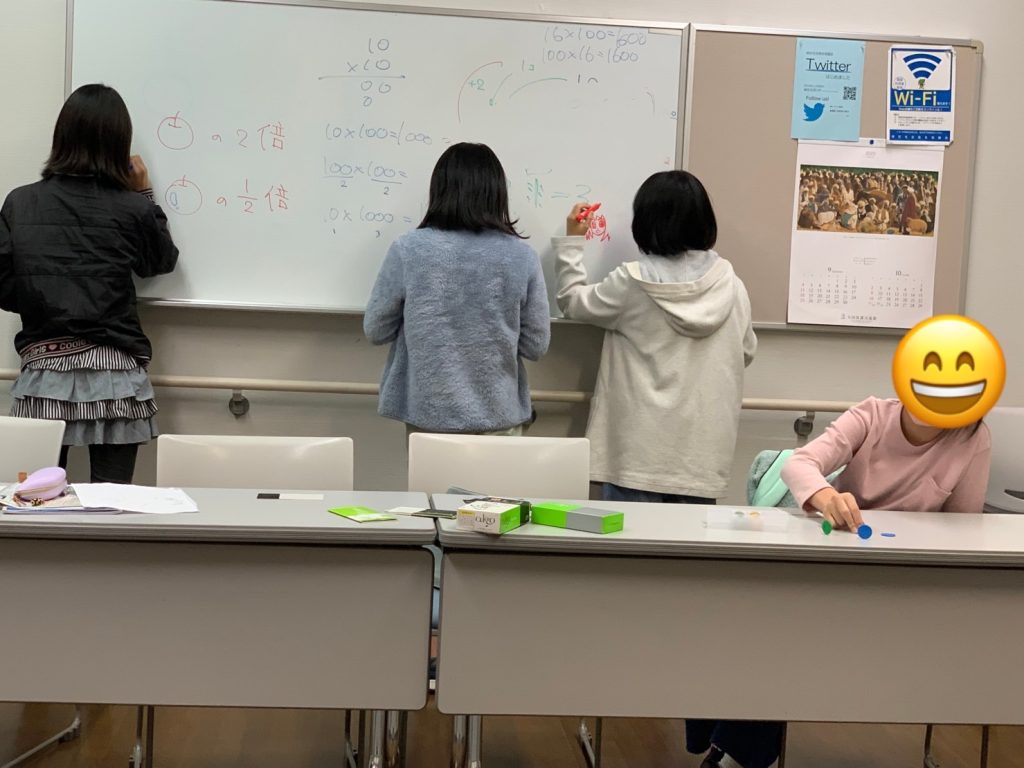

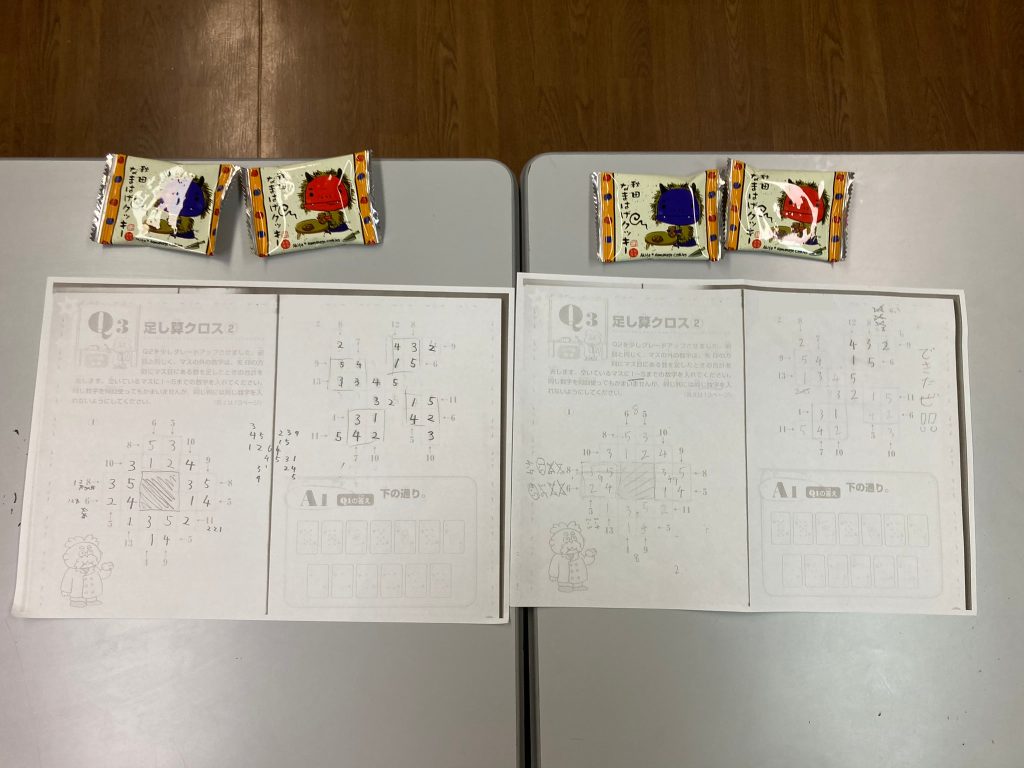

小学生は問題集をやりました。翌日にテストがあると言っていた子はその準備をしていました。タイピングゲームをやりたい子と話し合って、1時間は勉強、最後の30分でパソコンをすることにしました。ですが、この日はOSのアップデートに時間がかかってしまい、結局パソコンはできずじまいでした。

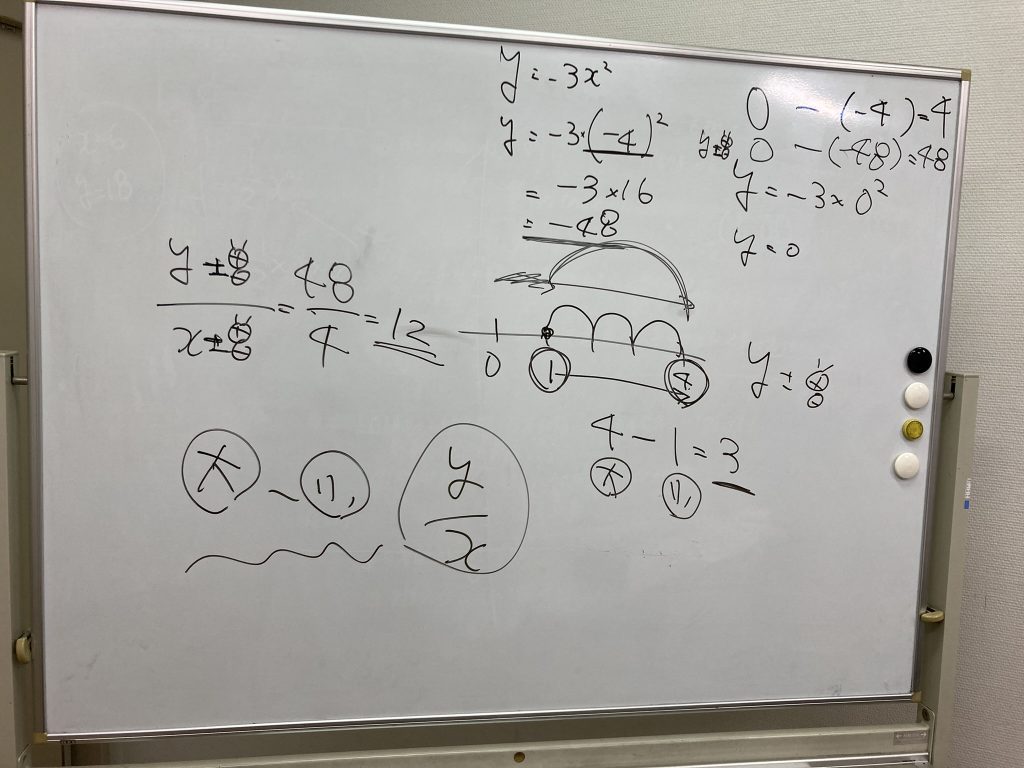

中学生は返ってきた期末テストの結果を持ってきてくれました。高校受験がだんだんと近づいてきて、進路をどうするか色々思い悩んでいるようです。そこで過去問に挑戦、と思ったのですが、それはなかなか気が乗らないようです。来週は気持ちを新たに取り組みましょう。

小学生が、学校で習ったSDGsの目標項目を教えてくれました。ちゃんと目標値も具体的に覚えていて、すごいなぁと思いました。興味のあることは自然と覚えてしまうんだなと改めて思うと、暗記で覚えるのではなく、なるべく使う必要性や興味から覚えられるといいなとつくづく思います。今の学校の学習方法、内容だとそうはいかない現実があるので暗記作業は必須になっていますが、だからこそ、子どもの時にはどんなことでも、興味の邪魔はしてはいけないなと思いました。