2月16日はてらこやの日でした。そして2月14日は神奈川県公立高校入試でした。私事ですが、先週は出張に行っていたのでみんなにお土産を買ってきました。

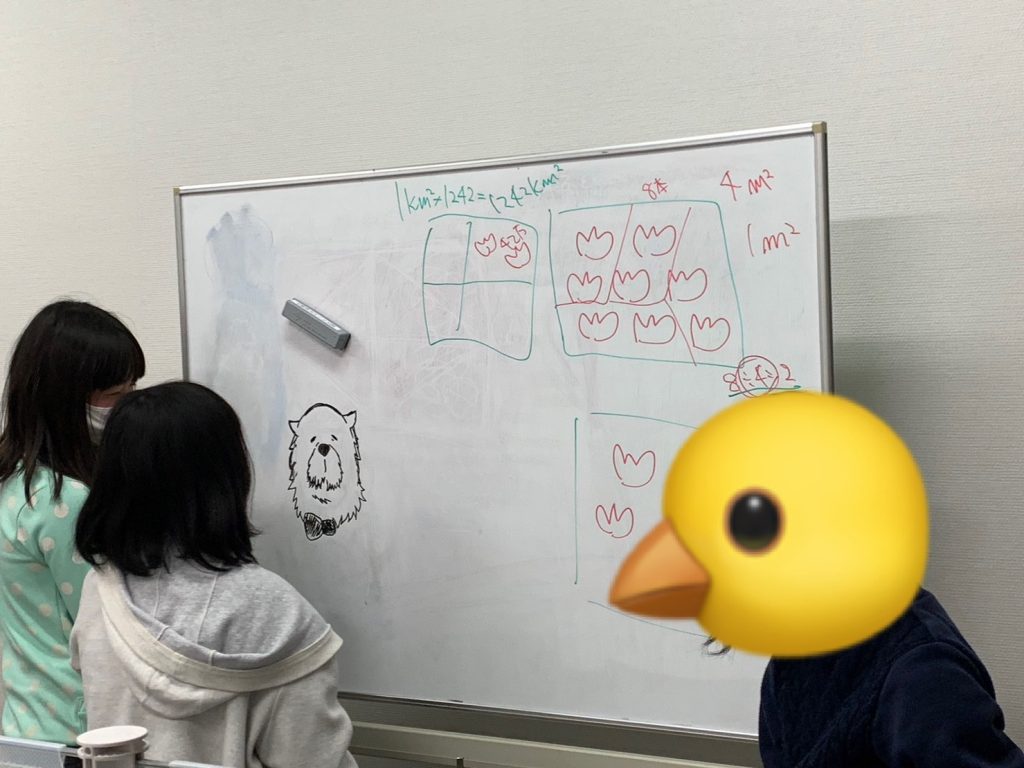

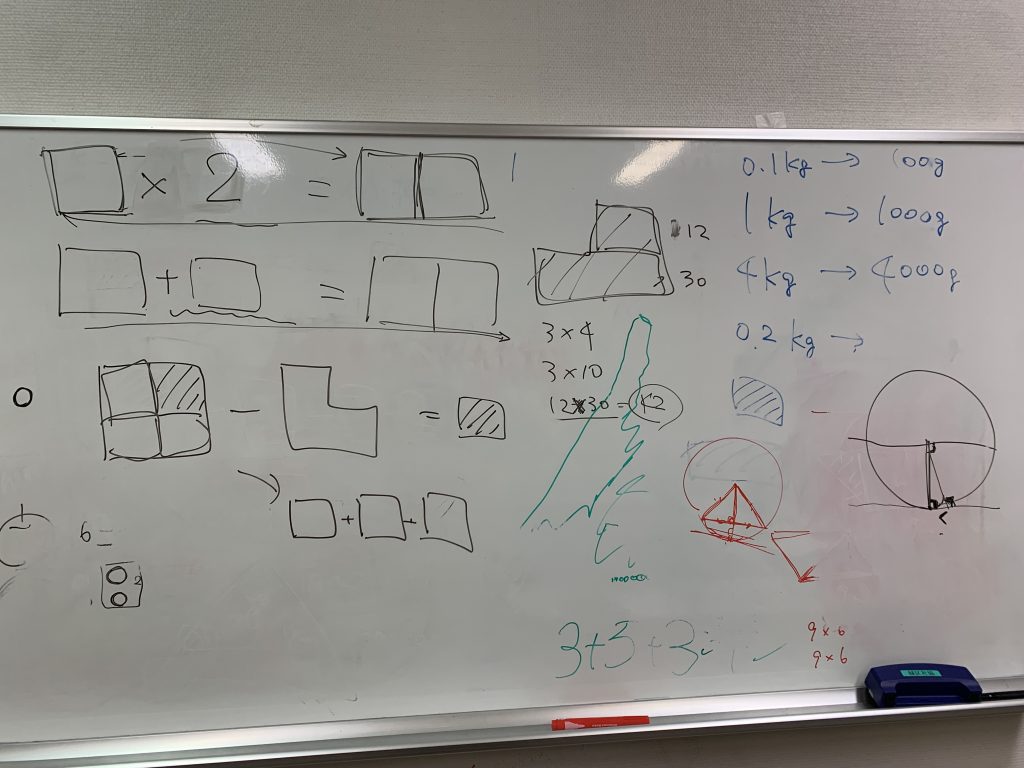

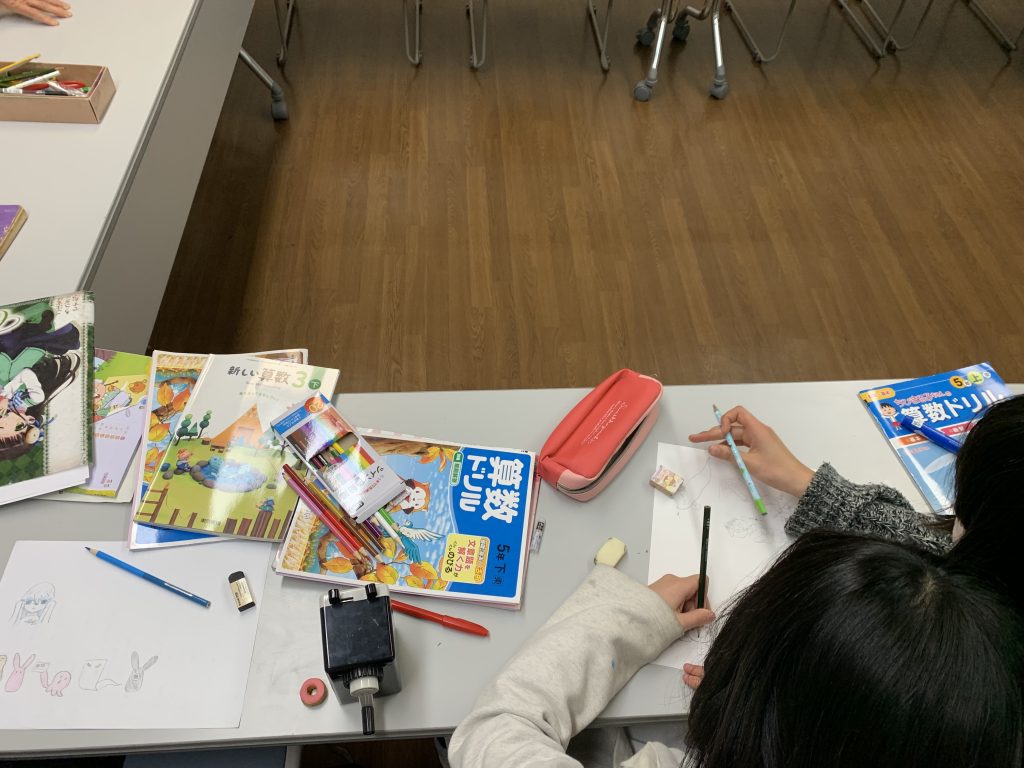

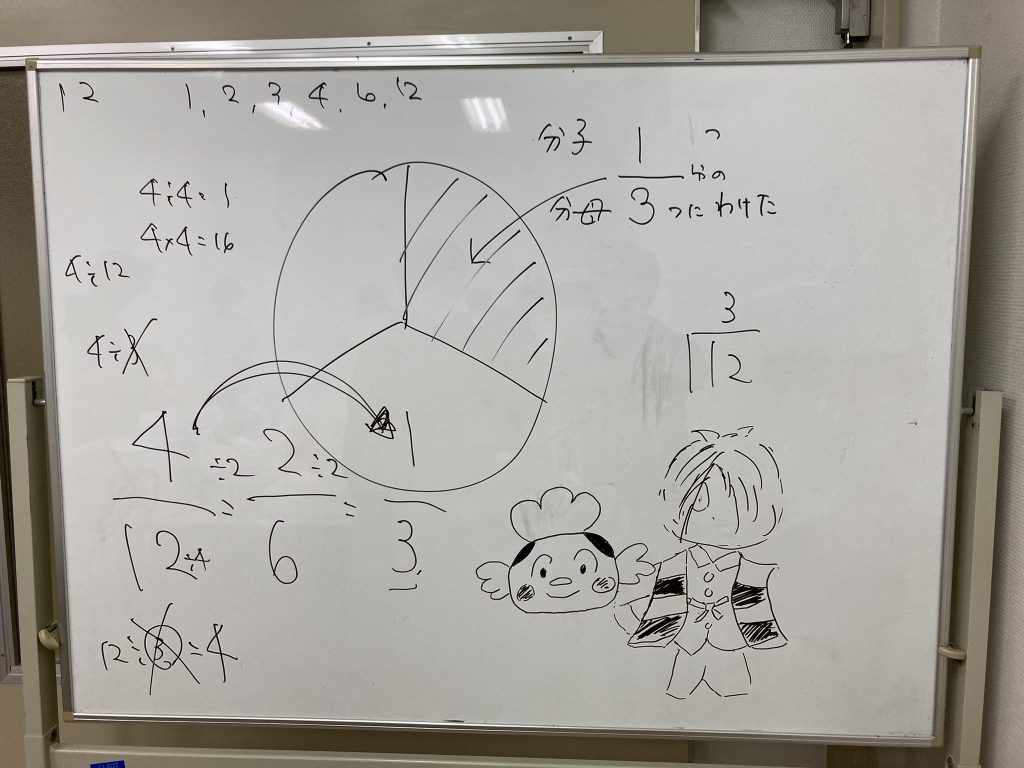

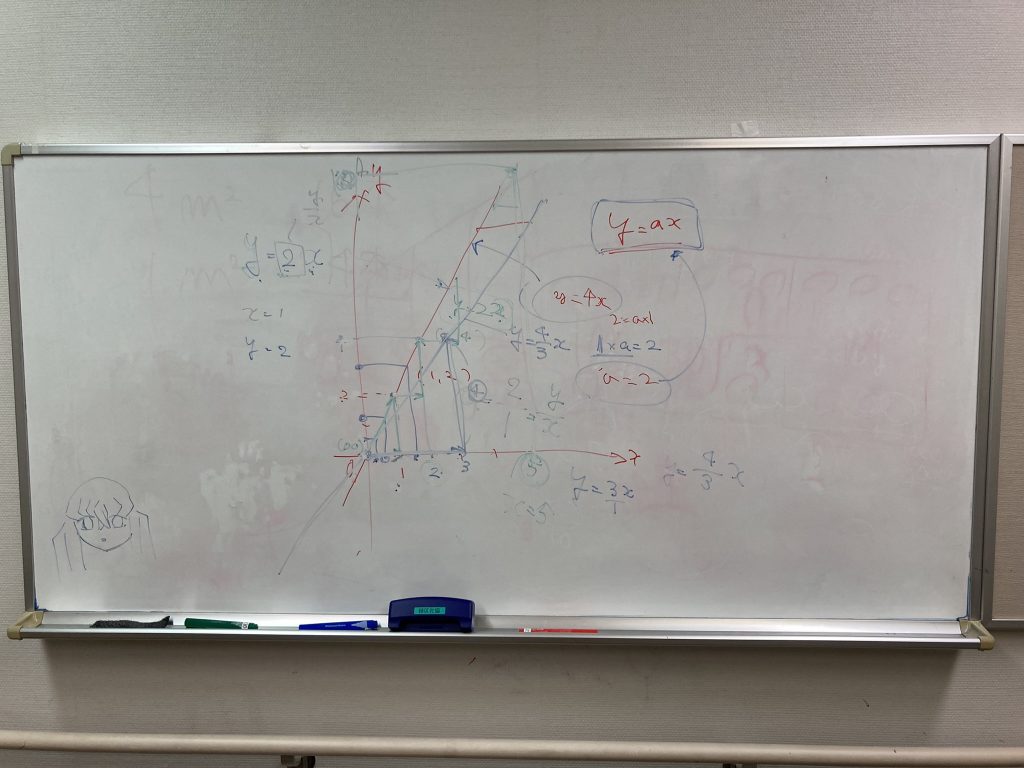

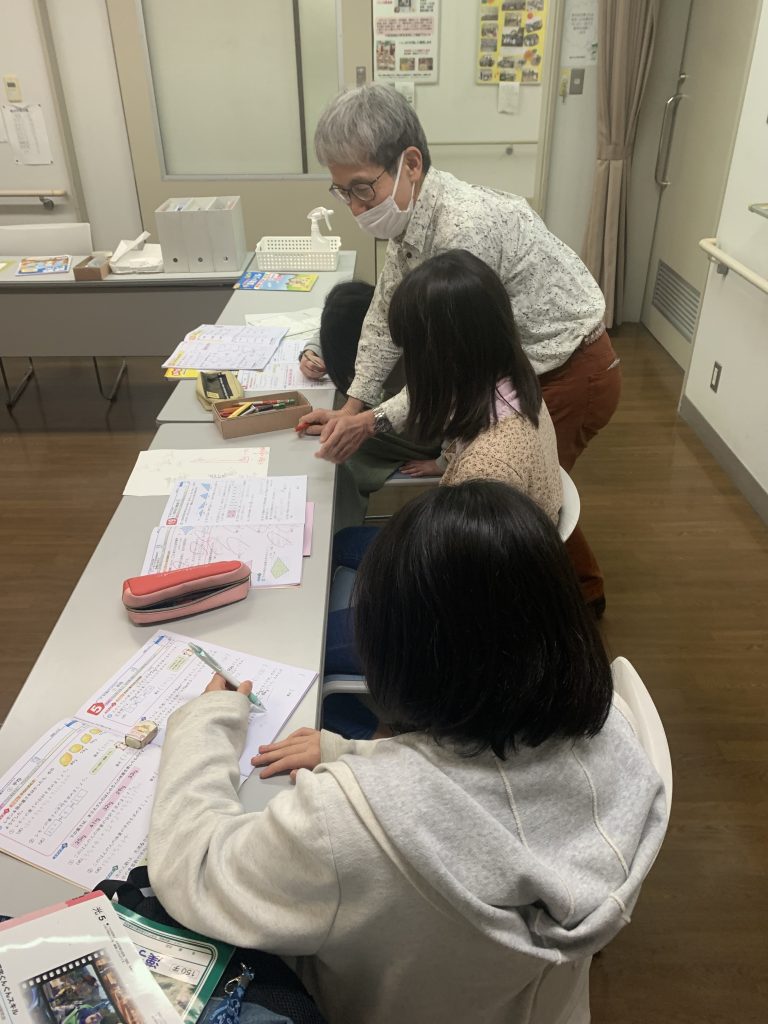

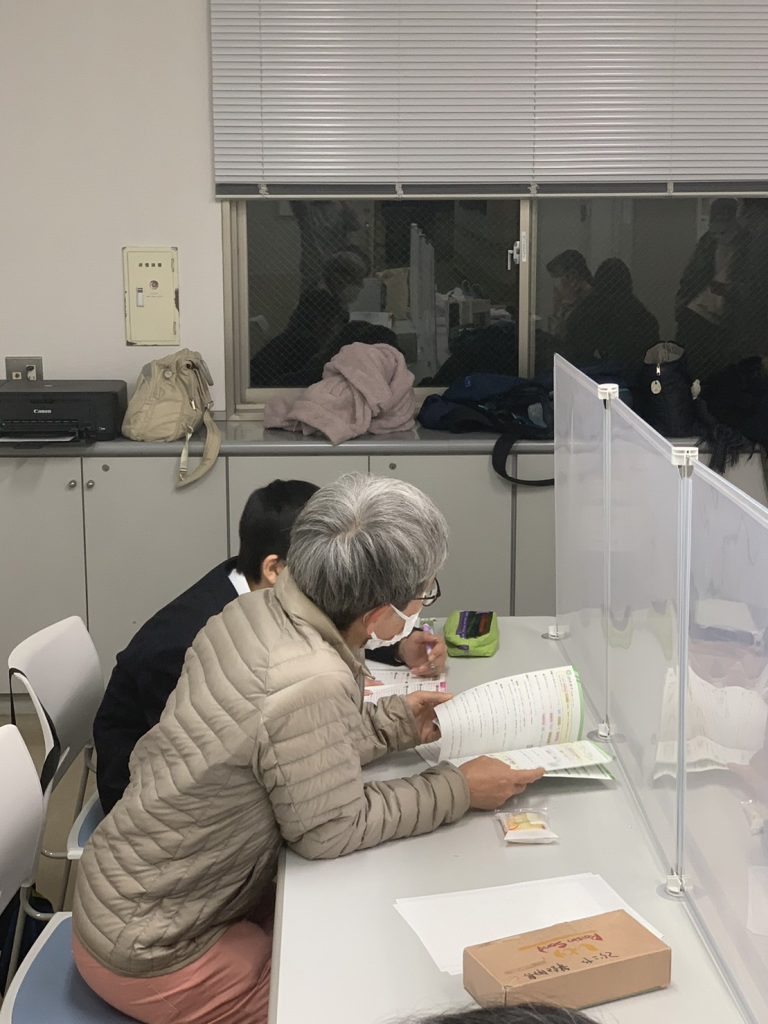

小学生は問題集をやりました。年度末が近づいてきて問題集もだいぶ終わりの方に近づいているようです。終わった子はお絵描きをして遊びました。小学生2人とそのお母さんがてらこやの見学に来られて、四年生の子がその2人の遊び相手になってくれたようです。てらこやを気に入って来てくれるとよいですね。

中三の子たちは入試が終わったこともあり、とてもリラックスした雰囲気でした。今の学校の様子やこれからの予定など話していました。来週は祝日でてらこやはお休み、再来週には入試の結果が出ているはずです。一方で中一の子は試験の真っ只中で、翌日の提出物の準備をしていました。

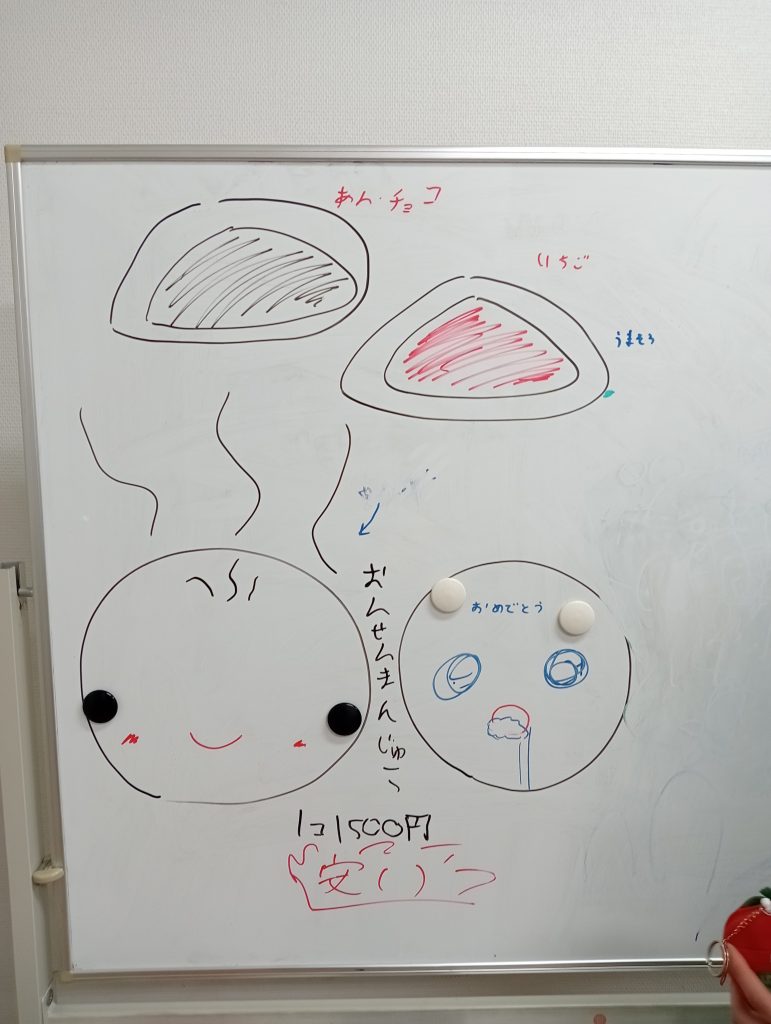

今年度も終わりに近づき、卒業の時期になってきました。6年生は1人、中学3年生は6人と7人のお友達が卒業します。”てらこや”でも”祝おめでとう会”をしたいと思います。旅に出ていたてらこや出身の大学生も復活してくれるそうなので、楽しくなりそうです。でも、7人の卒業はとても寂しいです。”てらこや”はずっと変わらず開けているので、卒業してもいつでも来てほしいです。何かあってもなくても、ただ遊びに来るだけでも…もちろん勉強でも。子どもにとって行かれる場所がいろいろあるといいなと思います。