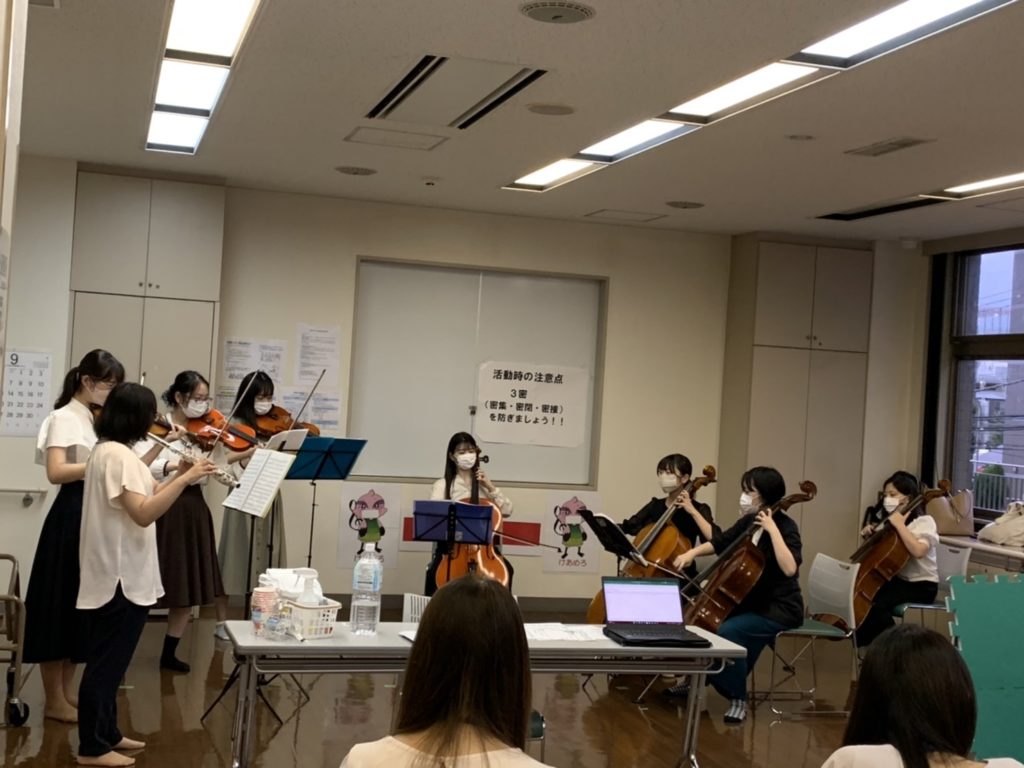

9月29日はてらこやの日でした。最近新しく学生スタッフが増えました。中学生と年の差がほとんどないので一緒に楽しくお勉強できたらいいなと思います。

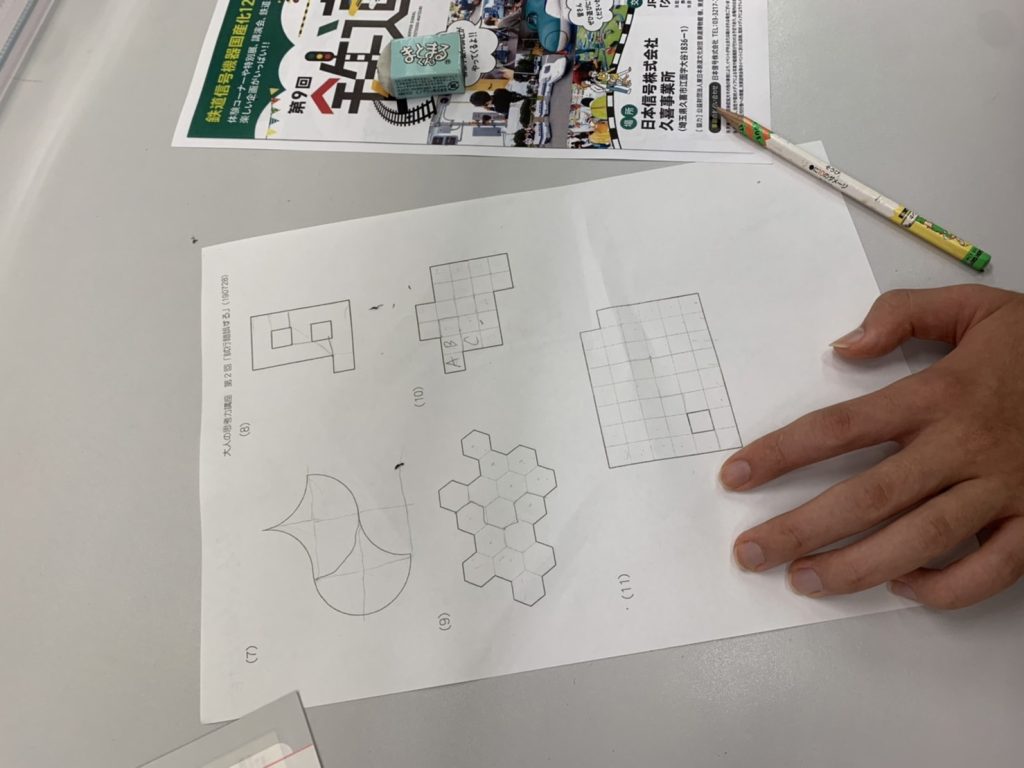

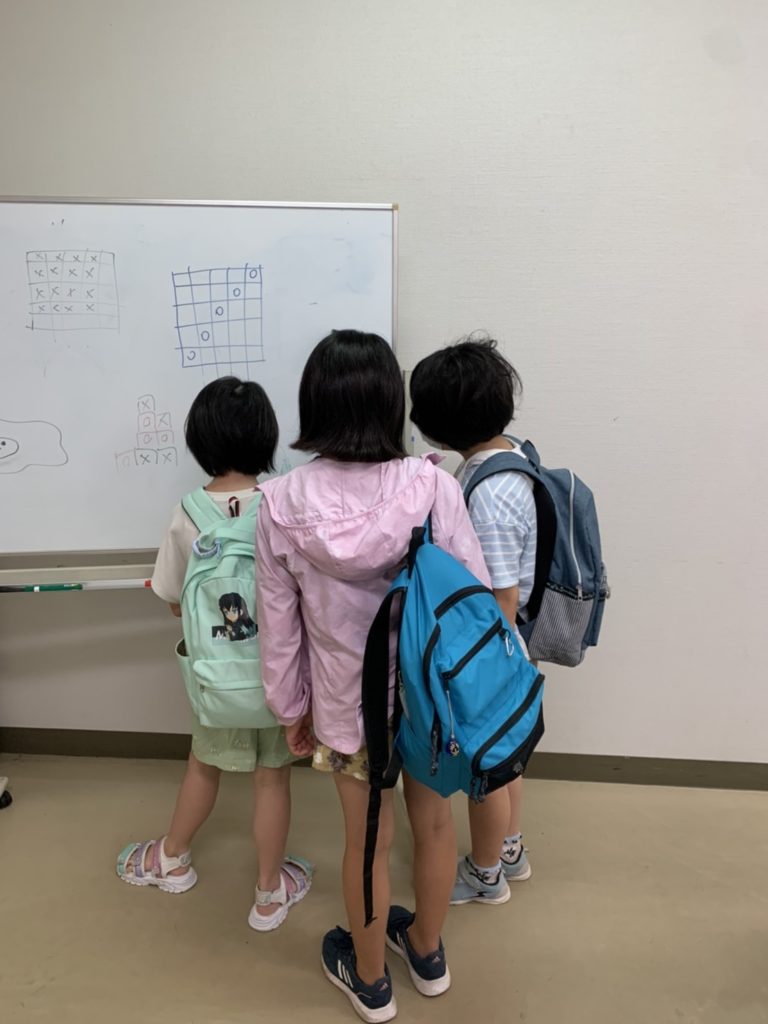

小学生はもうすぐ前期が終わるので問題集(上)の習ったところまででやっていないページをチェックしてやりました。

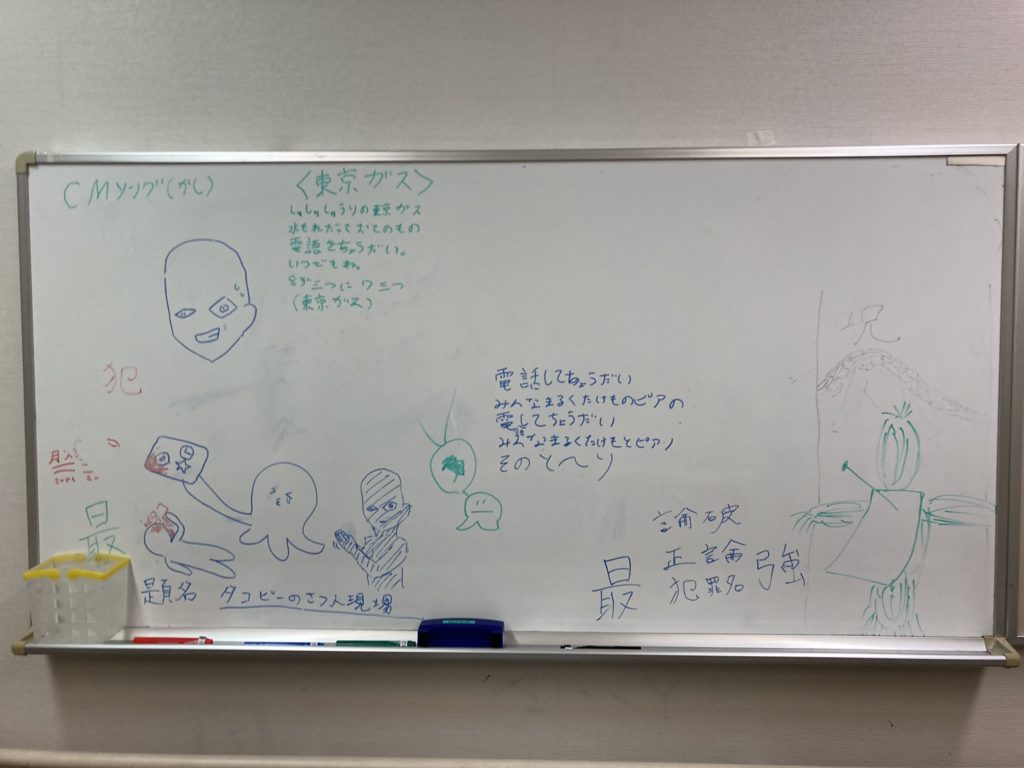

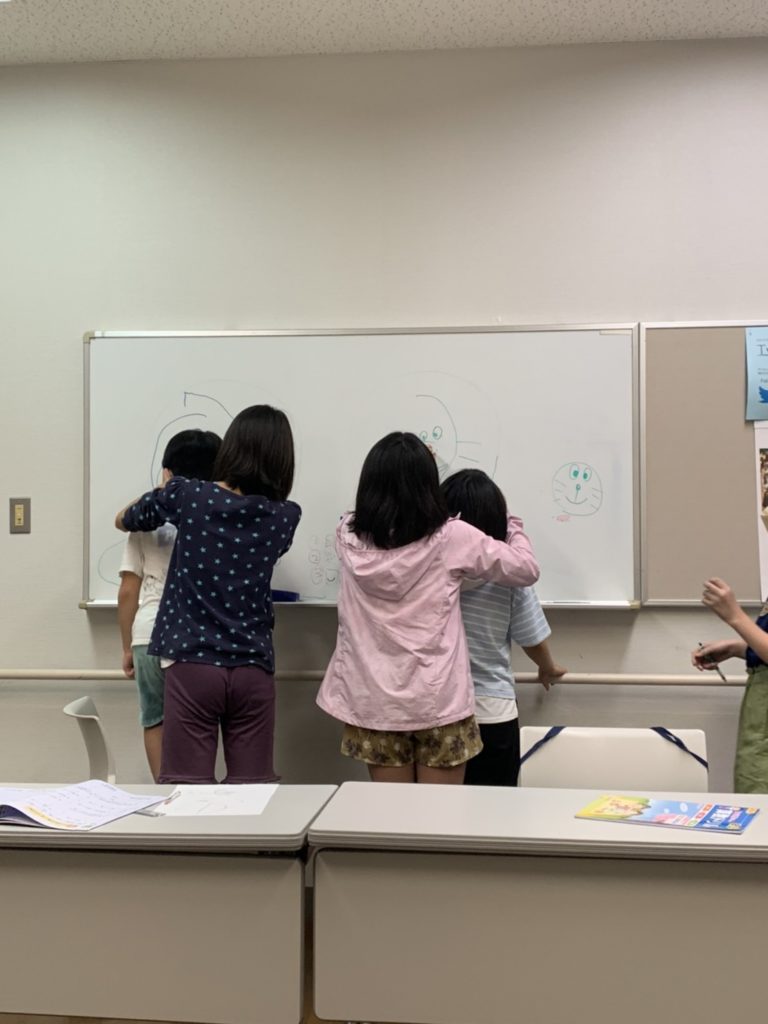

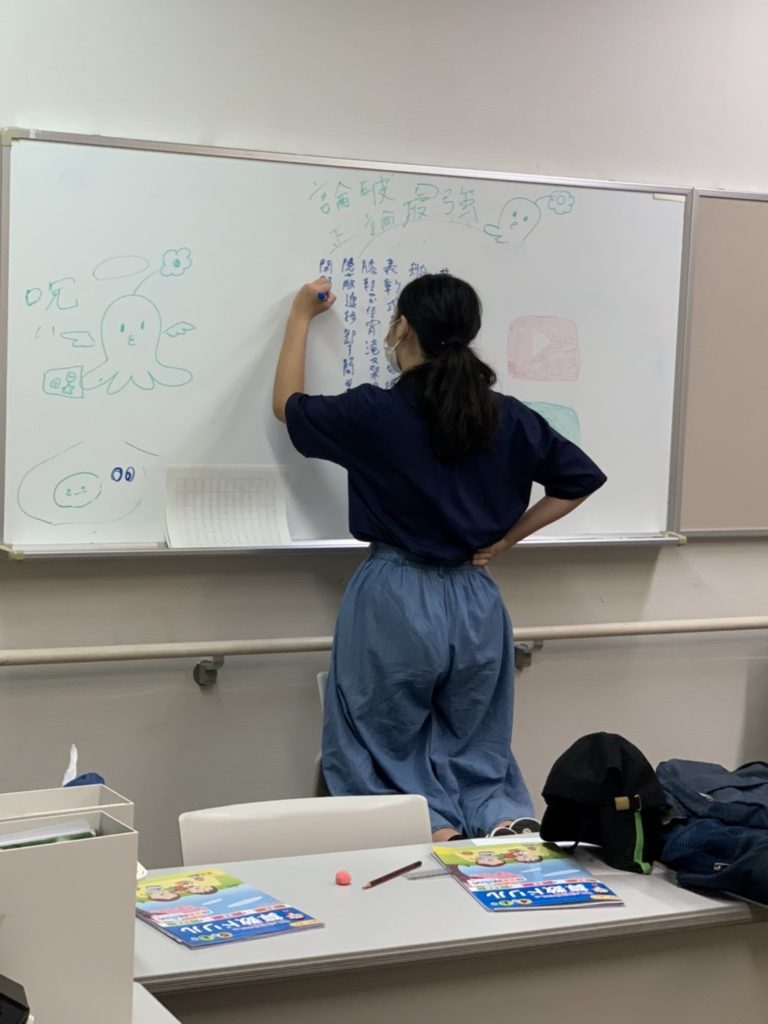

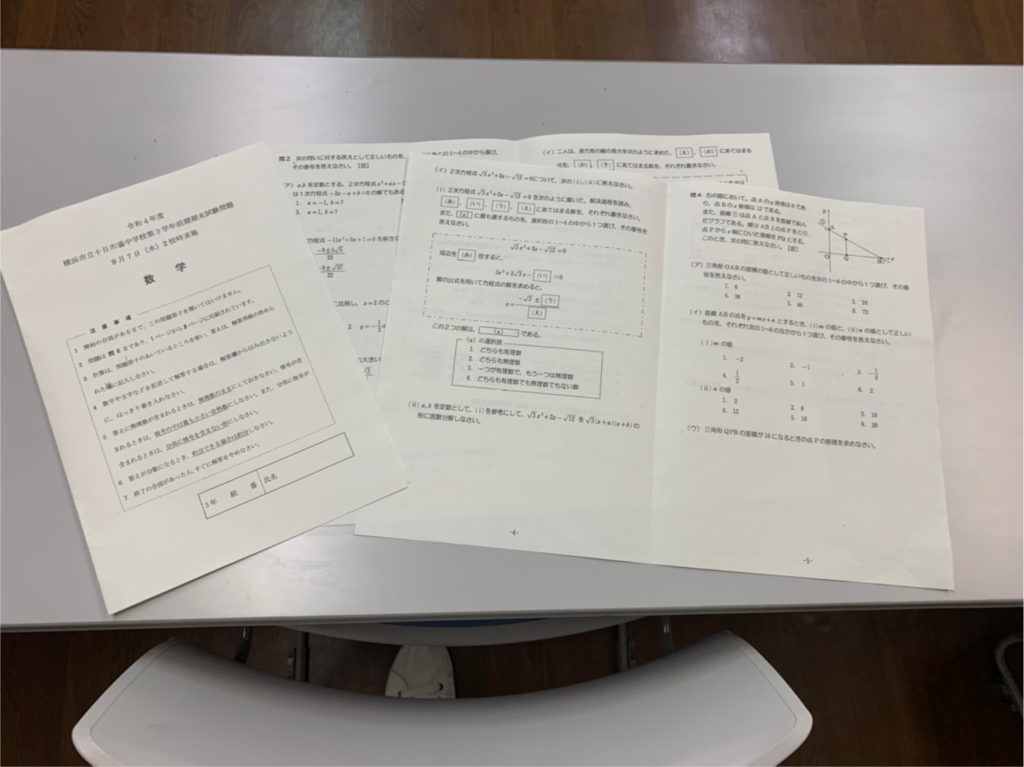

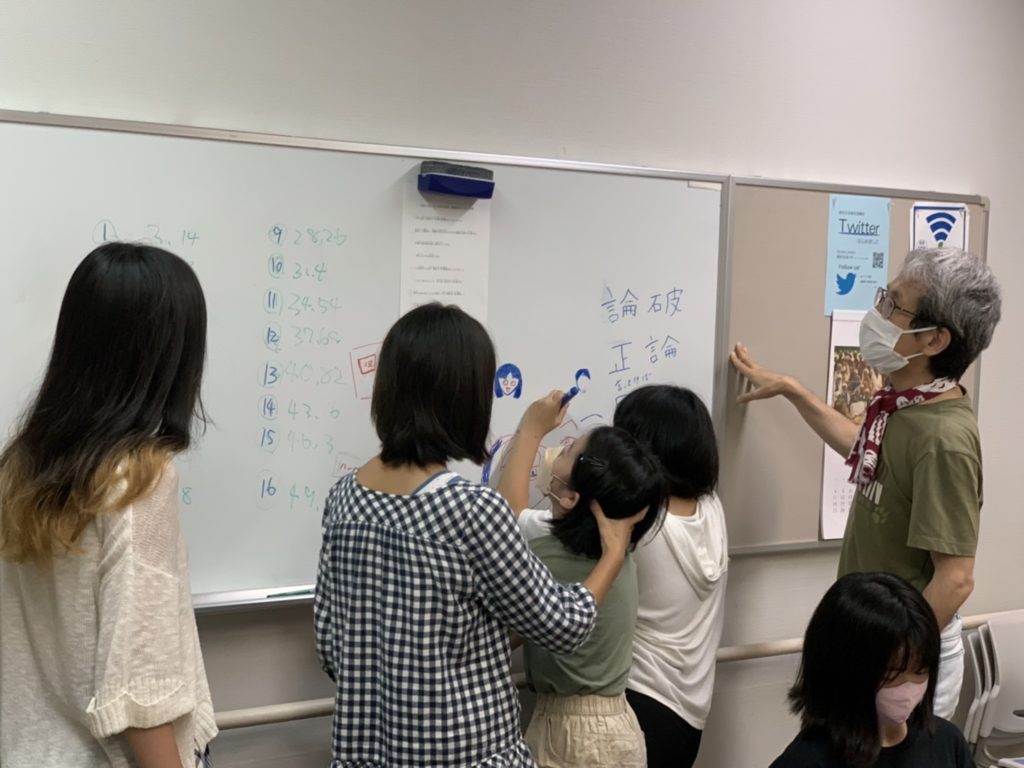

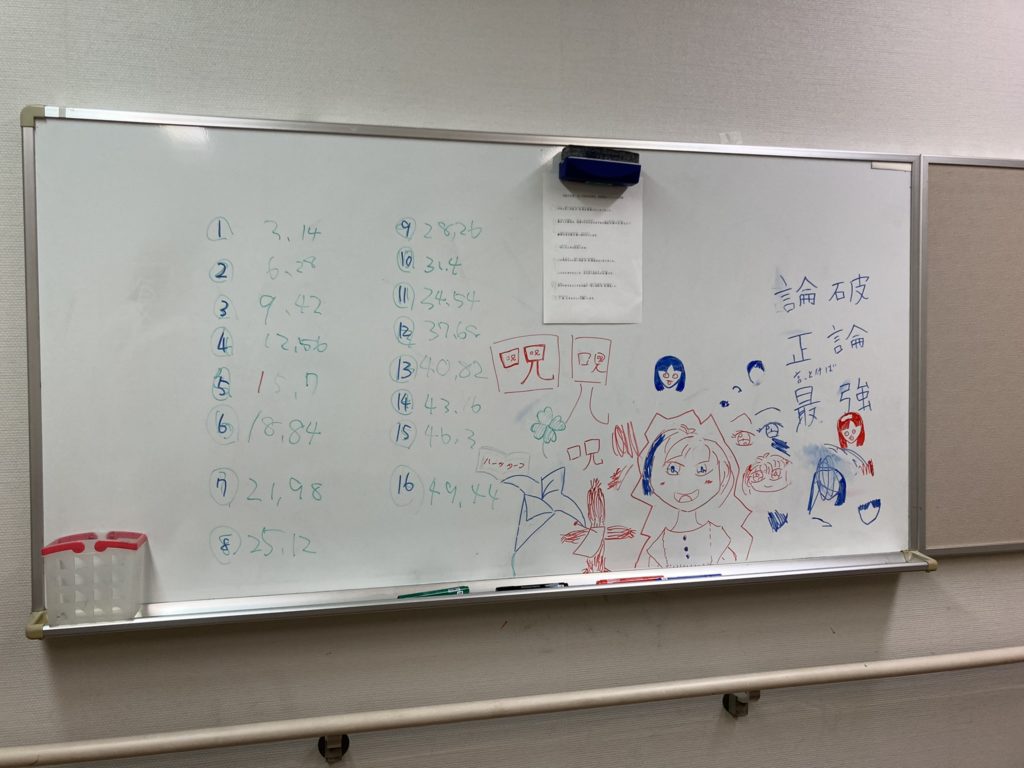

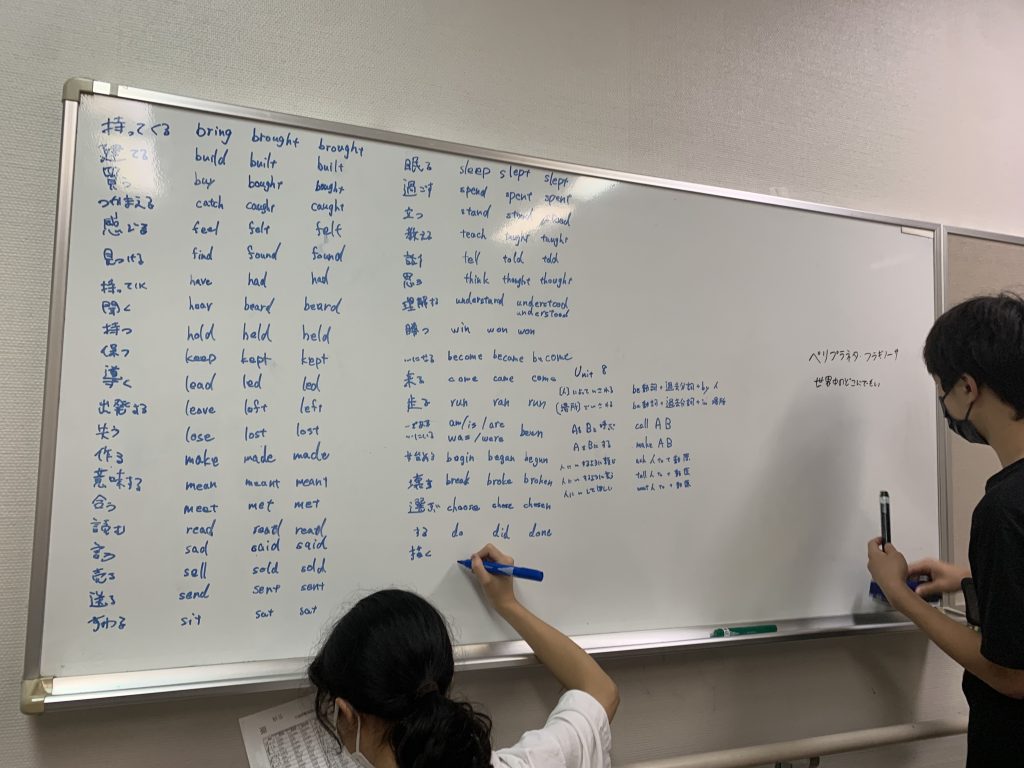

中学生は翌日が英検テストなので、英語をやりました。ホワイトボードに一般動詞の原形・過去形・過去分詞形びっちり書いた子もいました。

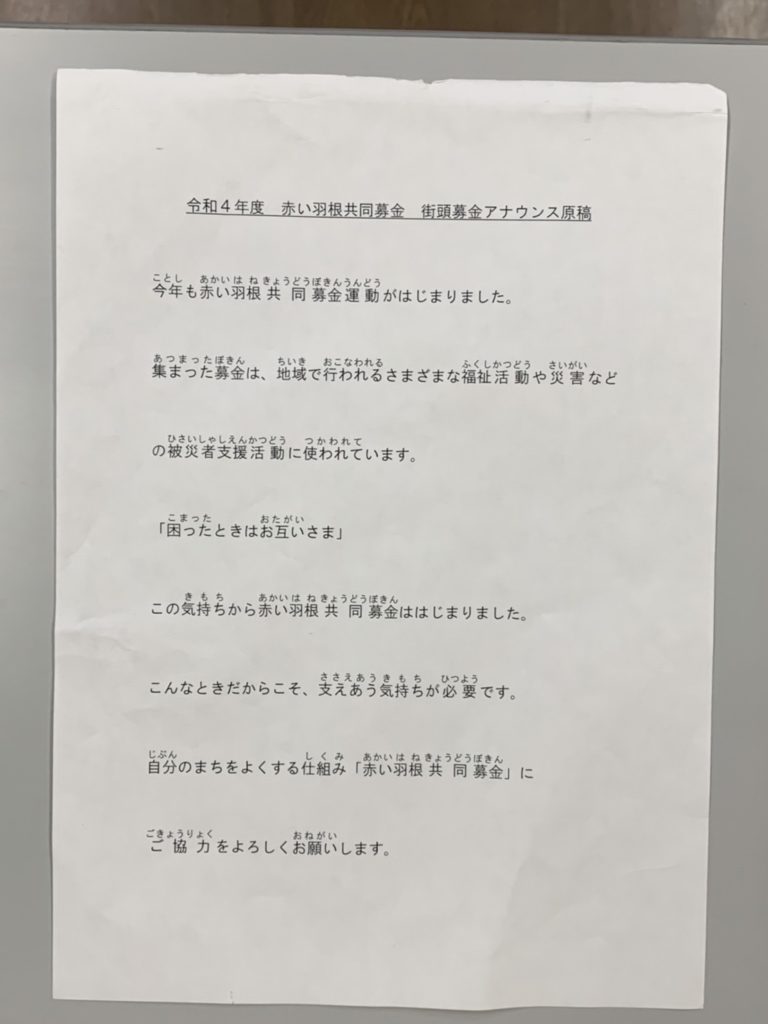

赤い羽根募金が10月1日から鴨居駅、中山駅、十日市場駅ではじまります。各駅でてらこやメンバーの声が流れます。

明日の英検を受けない子も一緒に英単語をやっていました。不規則活用動詞をお互いに問題を出し合いながらやっていました。テストを受けるか受けないかはその子の自由ですが、知らないと始めることすらもできないので、「知る」ということは、とても大切なことだと思います。受ける子も受けない子も一緒に同じ空間にいることで、仮に勉強になっていなくても「知る」ことに繋がって欲しいなと思います。ただ、今の子どもたちの置かれている立場は「知る」だけでは許されない場面が多々あるように思います。知った後、やるかやらないかは本人が決めることなのに、やらない選択はないに等しい雰囲気です。学習に限らず子どもたちは将来のためにやるべきこととして、本人の意思不在でできるようになることを沢山要求されているように感じます。「てらこや」は、みんなと同じようにする事が全てではなく、本人のペース、スタイルを自由に表現できる環境、雰囲気を大切にしていきたいと思います。