12月1日はてらこやの日でした。今月で今年も終わりですね。

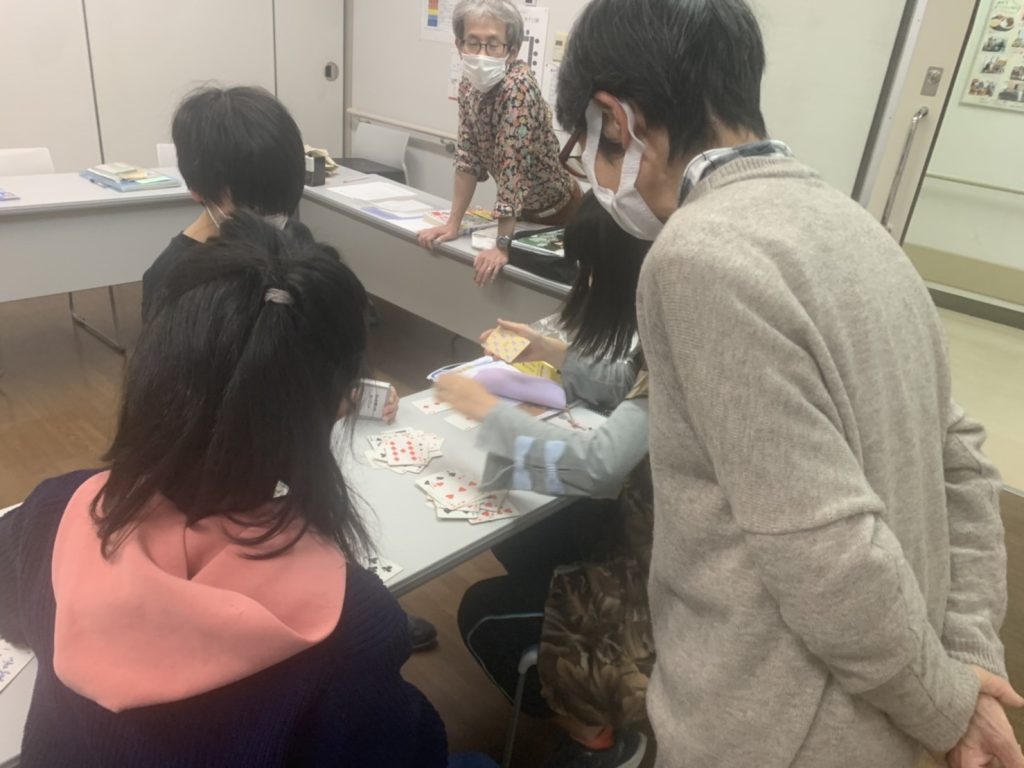

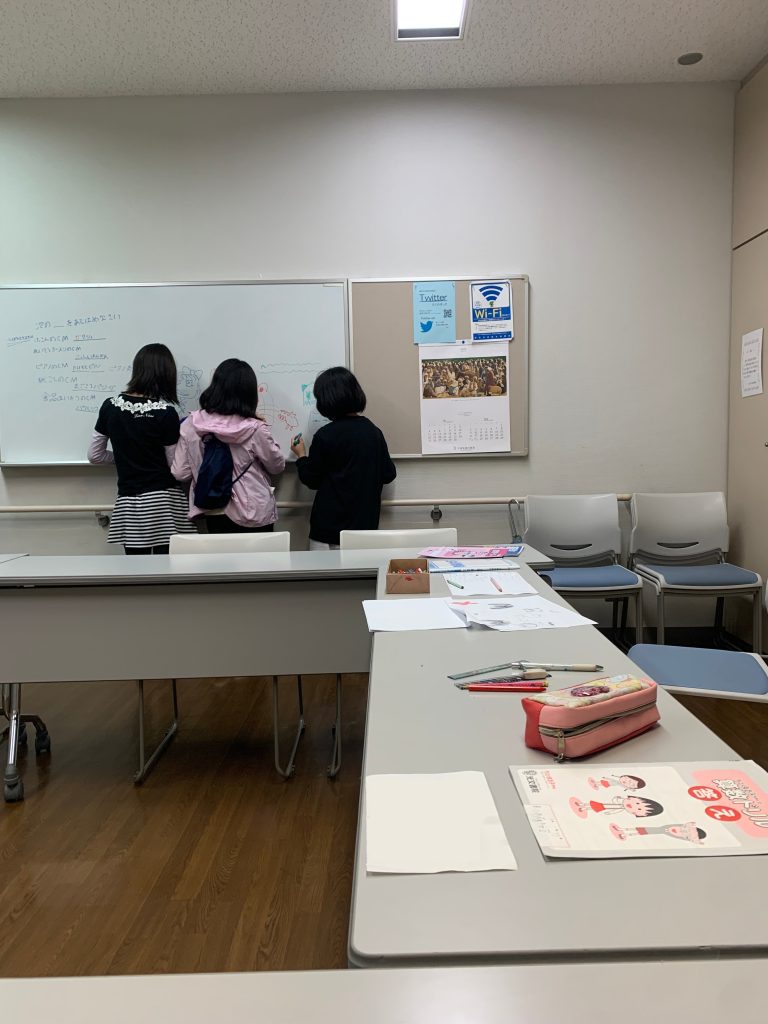

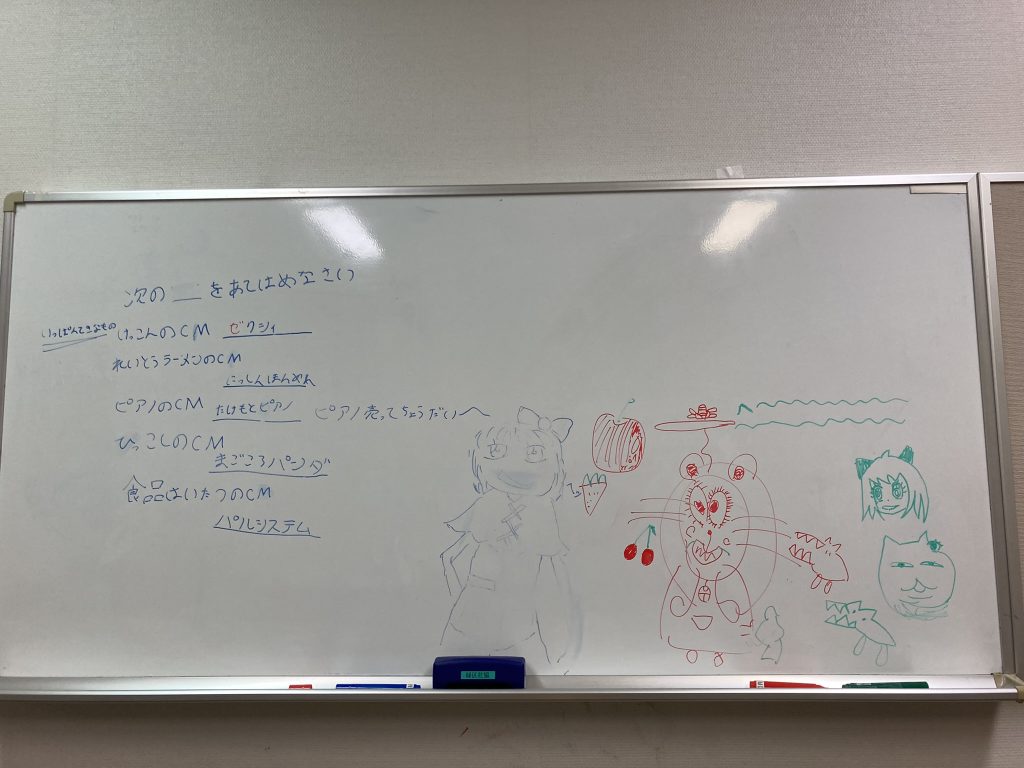

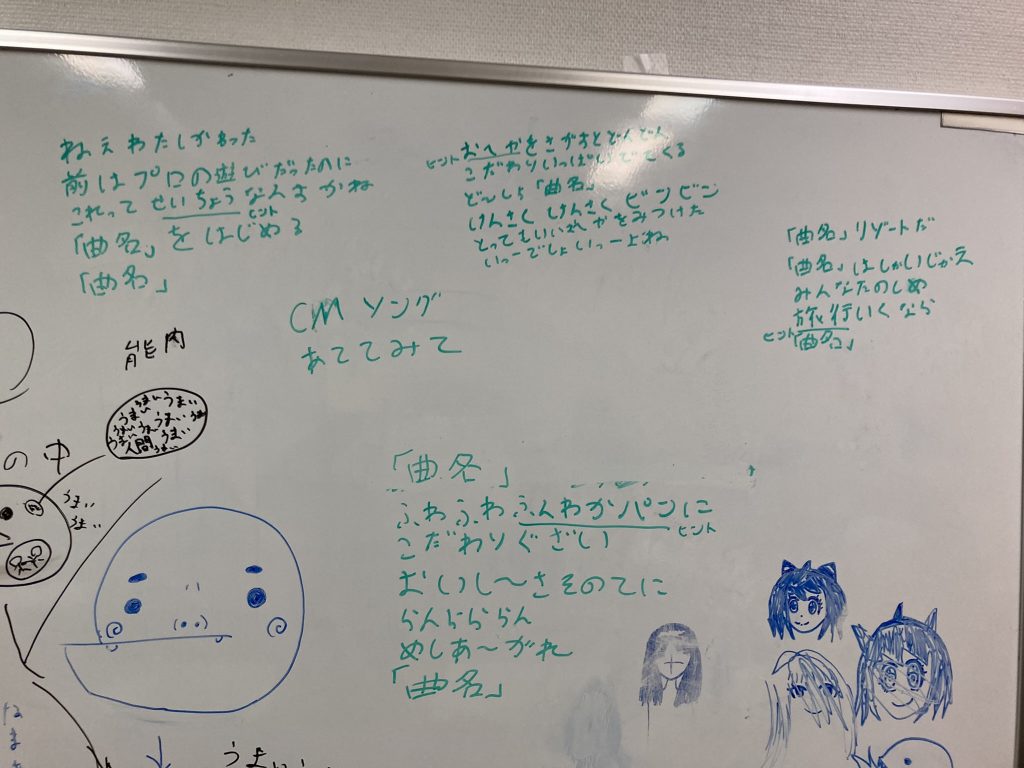

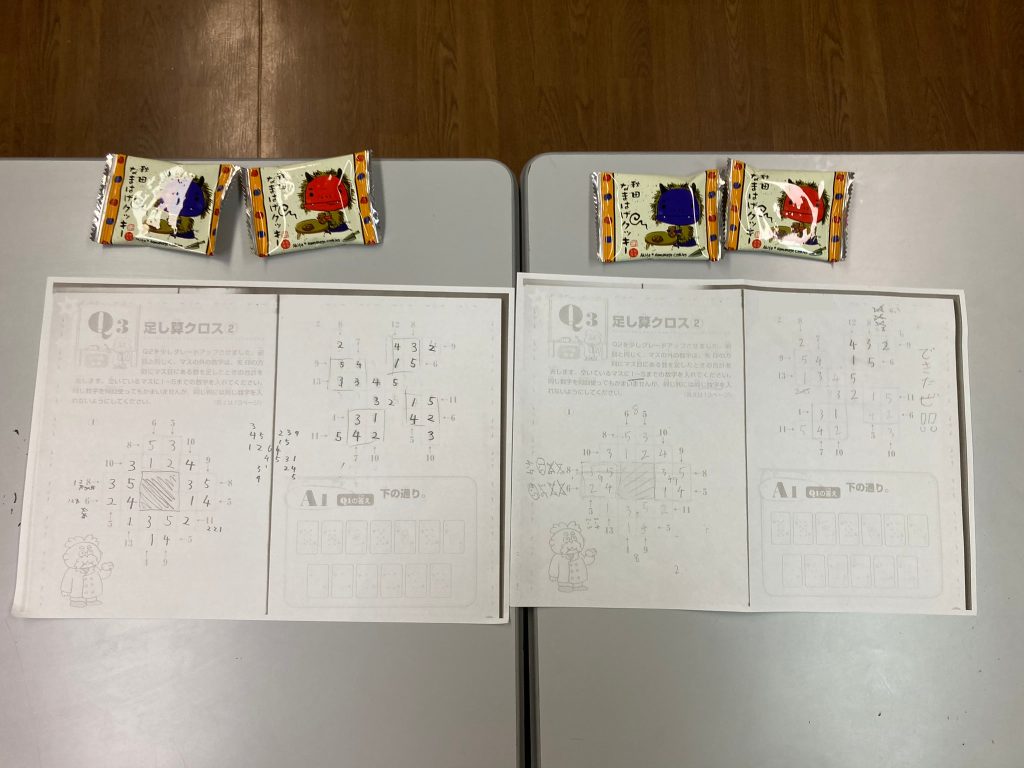

小学生は問題集をやりました。終わった子はトランプをして遊びました。新しい試みとして体育室が使えるか確認しました。木曜日のてらこやの時間帯は個人利用の予定になっていて空いていれば使えることがわかりました。今後、気分転換として使うかどうか検討したいと思います。

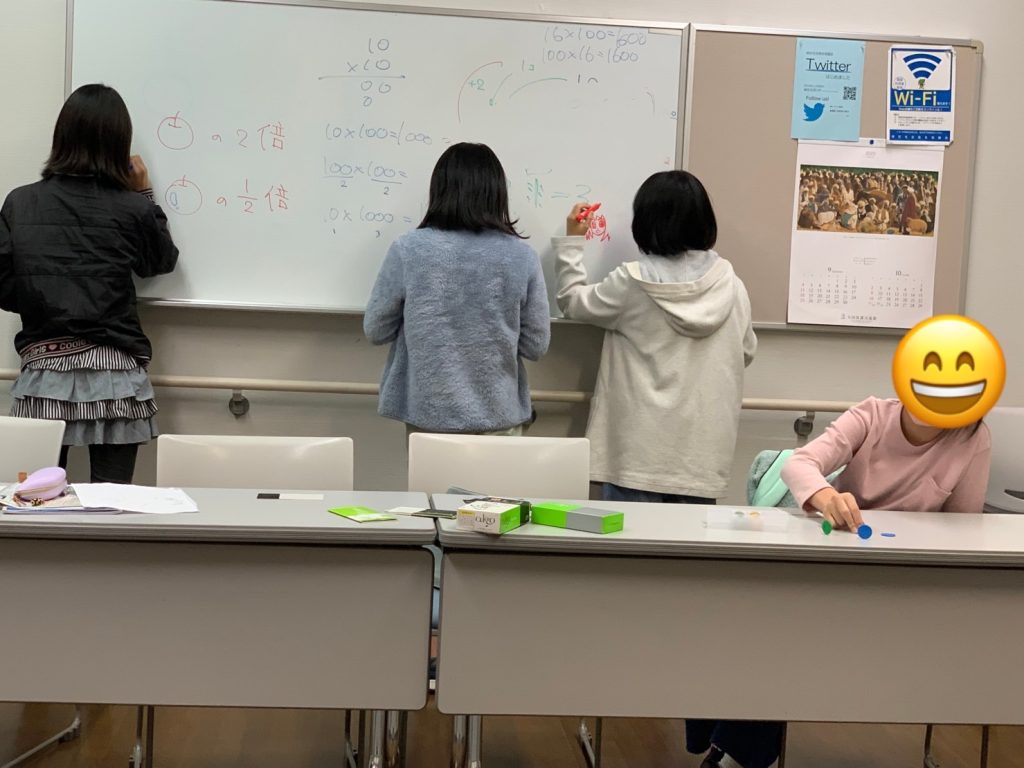

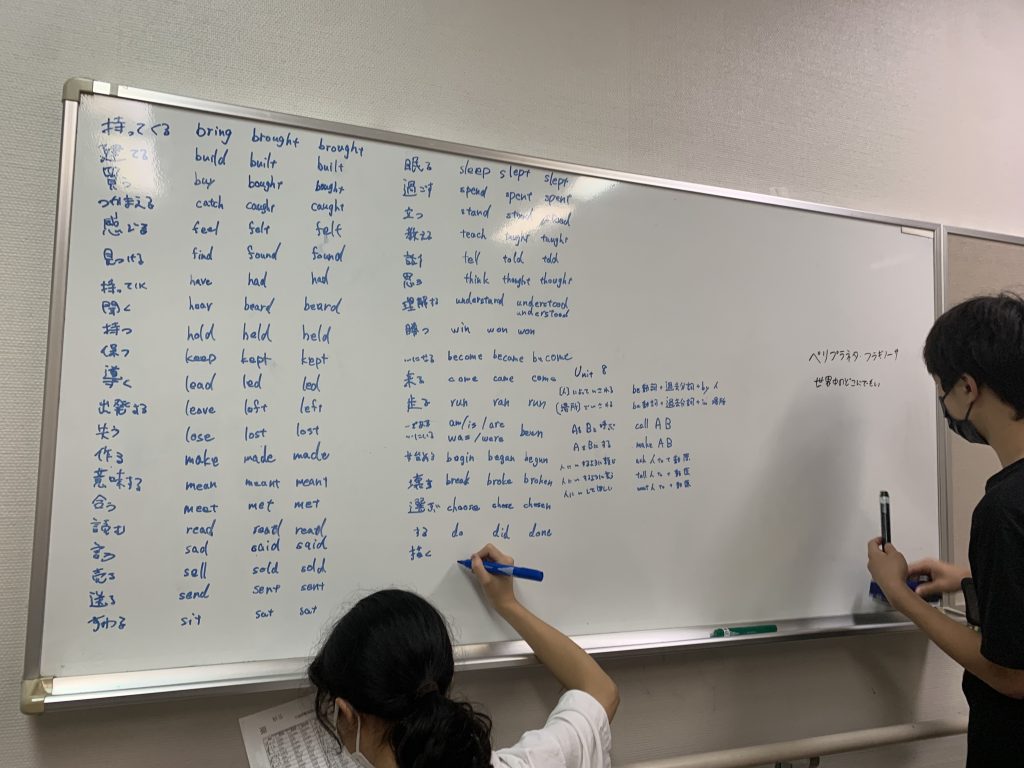

中学生は男子は今年の高校入試問題にチャレンジ、女子は問題集をやりました。高校をどうするか、いよいよ決めないといけない時期になってきました。学校説明会に行って何を確認してくればよいか考えていました。

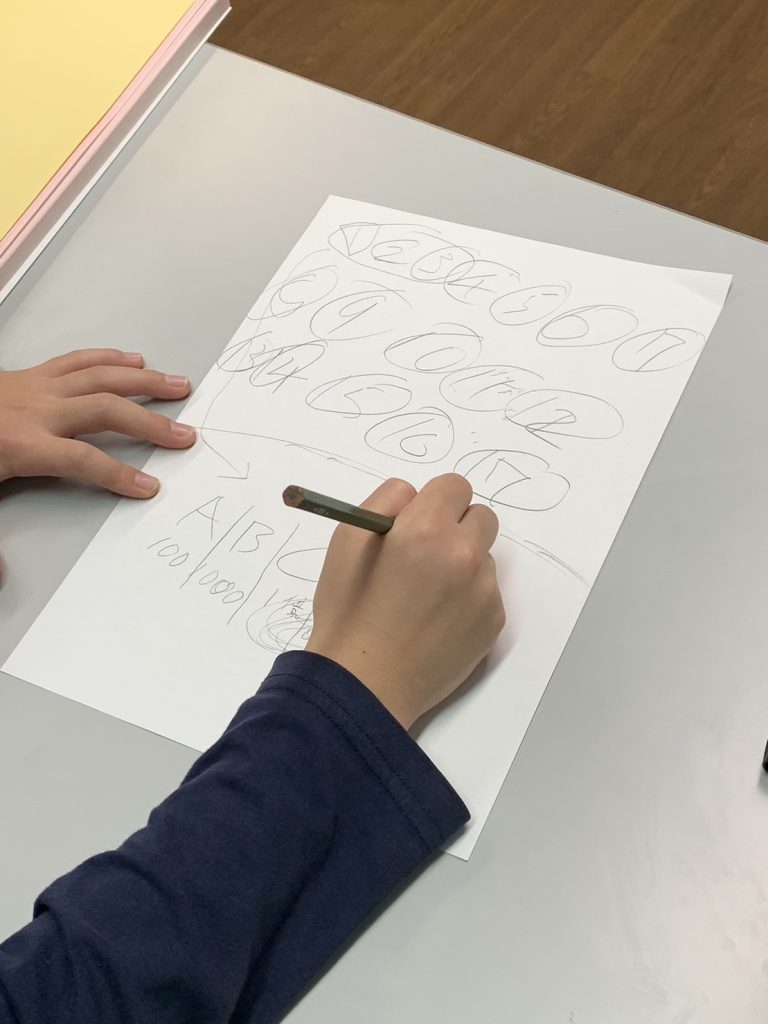

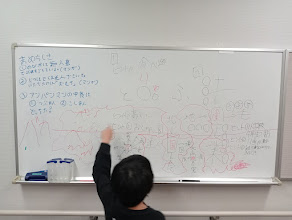

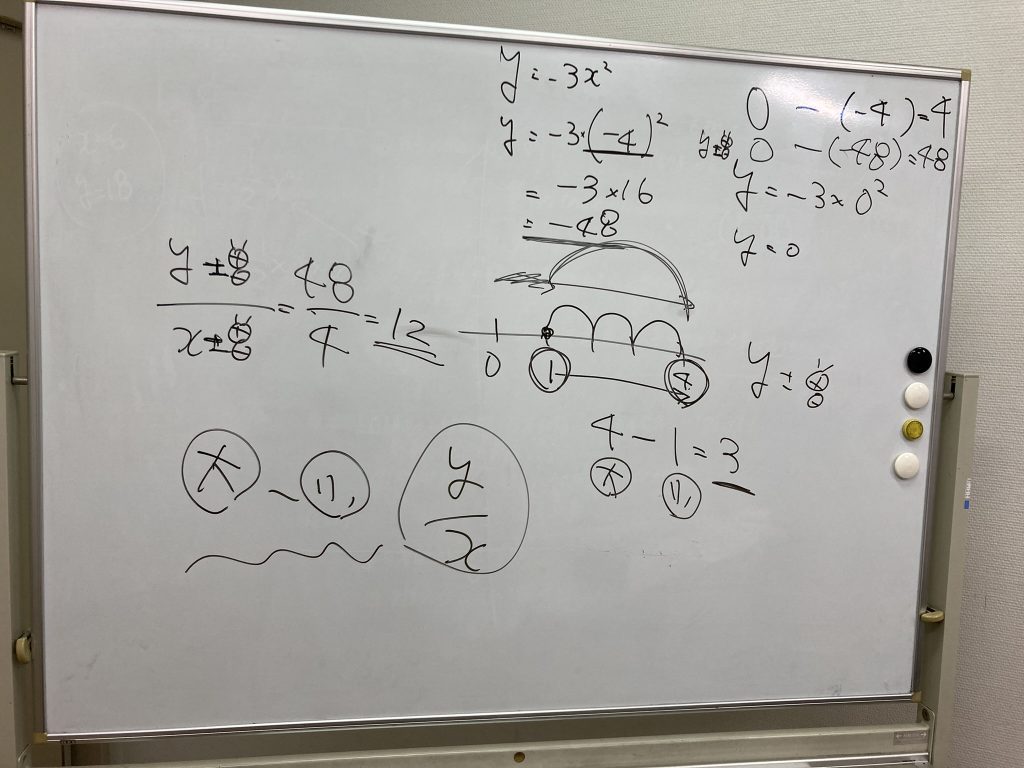

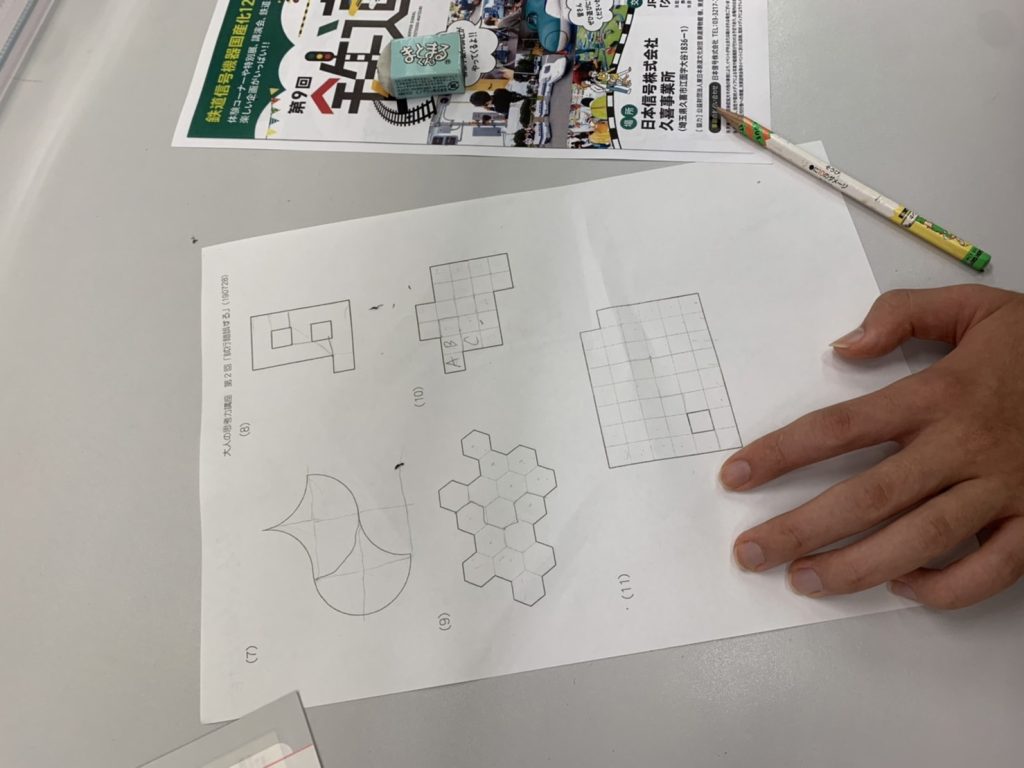

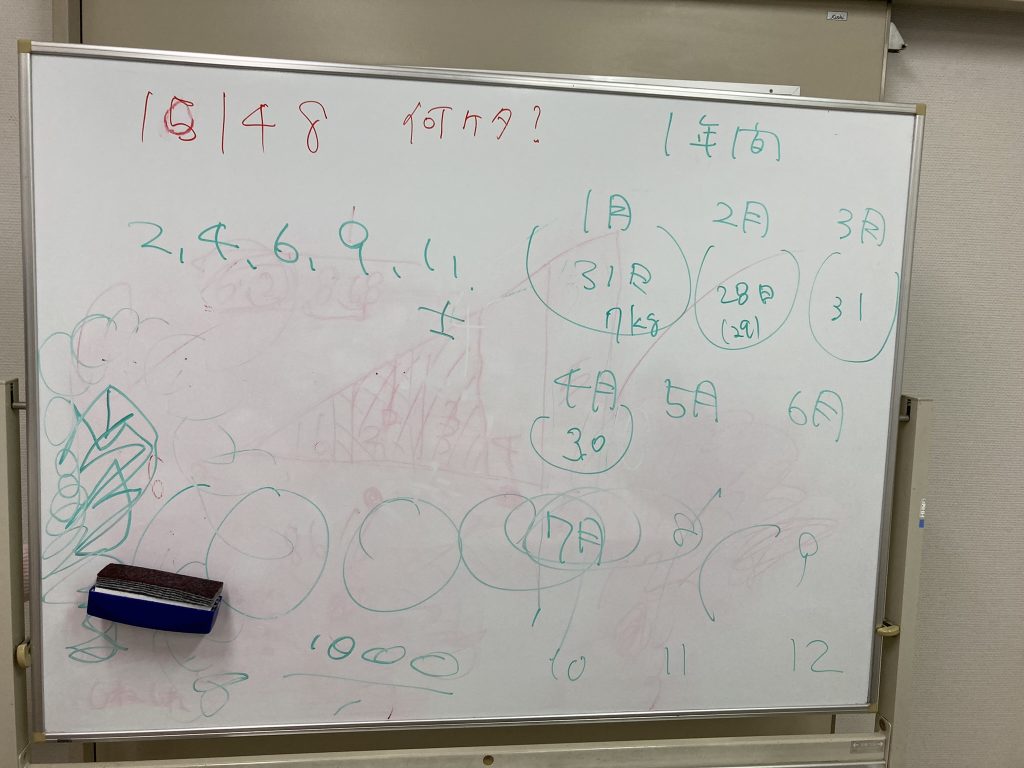

子どもに問題を解説している時、わからない場所まで戻ったりスモールステップにしても、どうしてもこちらの説明が入っていかない時があります。この日もそんなことがありました。いったん離れて時間を置くと、さっきは何で分からなかったんだろうとすんなり解決する場合もありますが、今回はどうしても解決できませんでした。とっても複雑な難しい問題ではないのに。具体的には・・・「一ヶ月平均7㎏のお米を食べます。一年では何㎏食べますか?」一年は12ヶ月あることを確認しても、365を使って計算してしまうので話が平行線になってしまうのです。最終的にはやり方を教えることで正解を出すことはできたのですが、後から振り返って考えてみると、これは大失敗だったなと大反省しました。私は、何で月にこだっわて押し通してしまったのか、一緒に日にちで出す方法を考えれば良かったのに!!!いつも正解を出すことが学びではないと自分で言っているのに大失敗です。一緒に考えるせっかくのチャンスを逃してしまいました😢どうしてそう考えたのか、子どもの声を聴ける大人にならなければ…改めて痛感しました。