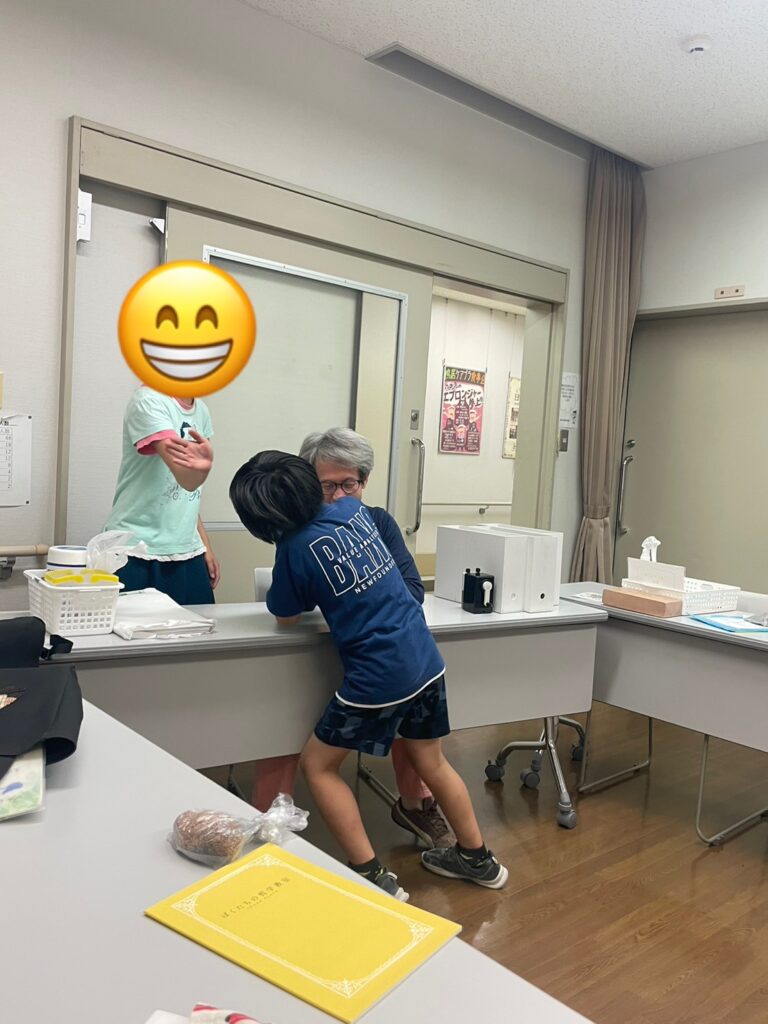

8月10日はてらこやの日でした。この日はこども食堂の日でもありました。たこ焼きのソースのいい匂いがしていました。

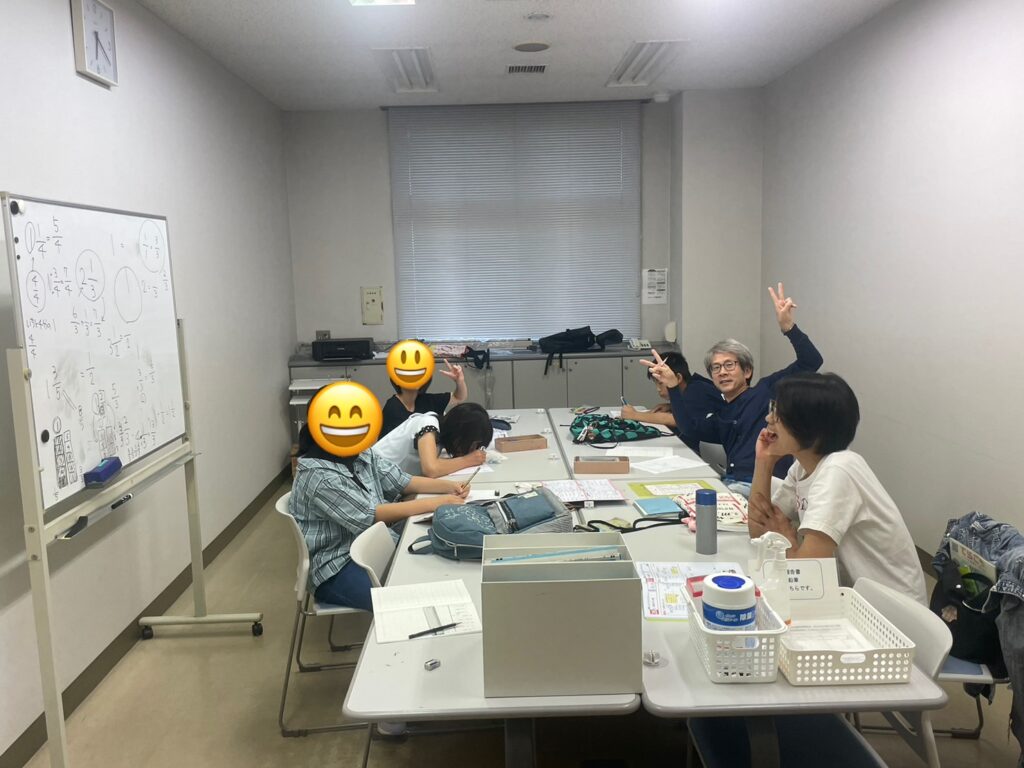

小学生は夏休みの宿題をやったり問題集をやったりしました。夏休みどこかに行った?と聞いたらこれから行く予定だと言っていました。お盆休み中は台風が近づいていて心配ですが、楽しい思い出ができるとよいですね。

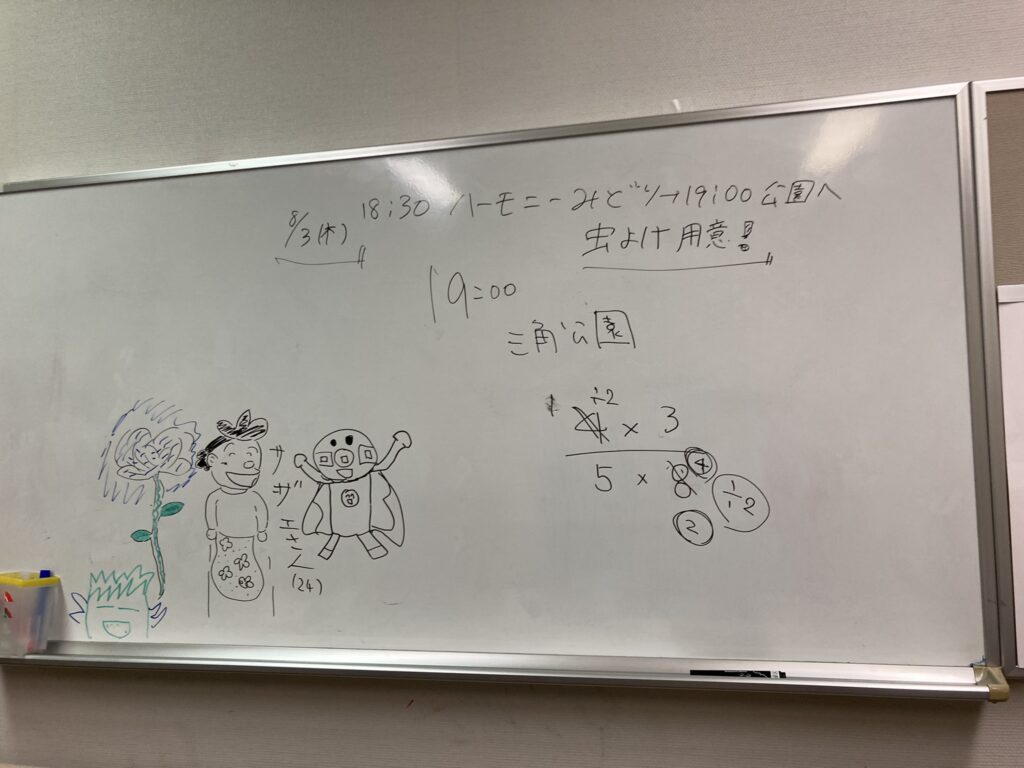

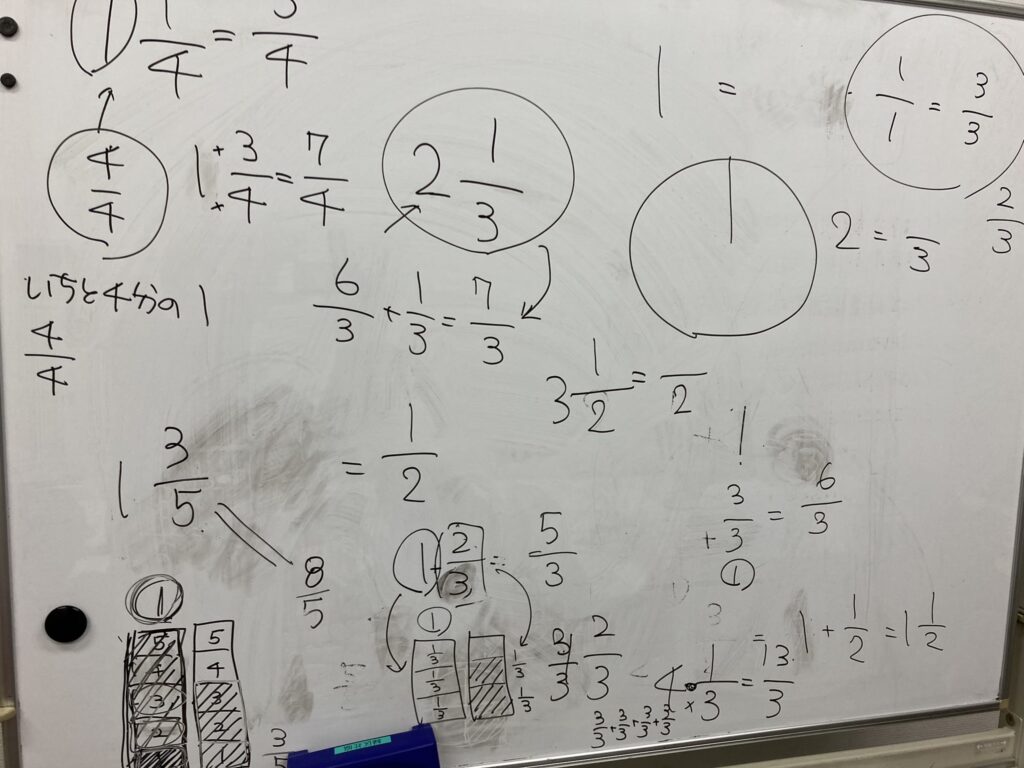

中学生は数学の問題を解いていました。久しぶりに顔を見ましたが、部活が忙しいようで今度また大会があるようです。高校生の一人は中学校の卒業アルバムを持ってきて、別の中学主審の子に見せていました。中学生時代はコロナの時期を重なっていてマスクで写っている写真も多いですが、それでもみんな楽しそうに見えました。

一人の小学生が夏休みの宿題の自由研究を何にしようか悩んでいたのでみんなで考えていると・・・ある子は「私は調べものをした~」と教えてくれたので「何か調べものする?」「う~ん・・・」他の子が「工作は?」「・・・」「スライム作り。材料の分量配分を変えてどう変化するか調べるとかは?」「・・・」「雲は?夏休みにお出かけした先やおうちの周りで写真撮って、雲を調べる…アッこれ調べ学習かぁ・・・」なんてやり取りをしていたのですが、せっかくやるんだから楽しくやりたいよねーってなって、「絵が好きだから雲が何に見えるか想像したのを絵にするのは?」って提案すると「それいい!」「私もそれにすれば良かった~」「絵からお話作るのも面白いかも~」とアイデアが出てきました。本人もやる気が出てきた様子。研究という言葉に縛られてしまうと何か追求したり、学習に繋がらないといけないと思ってしまいがちですが、何か楽しく出来ることないかなぁで考えると意外といいアイデアが出てきました。さて、彼女の自由研究はどうなるかな?