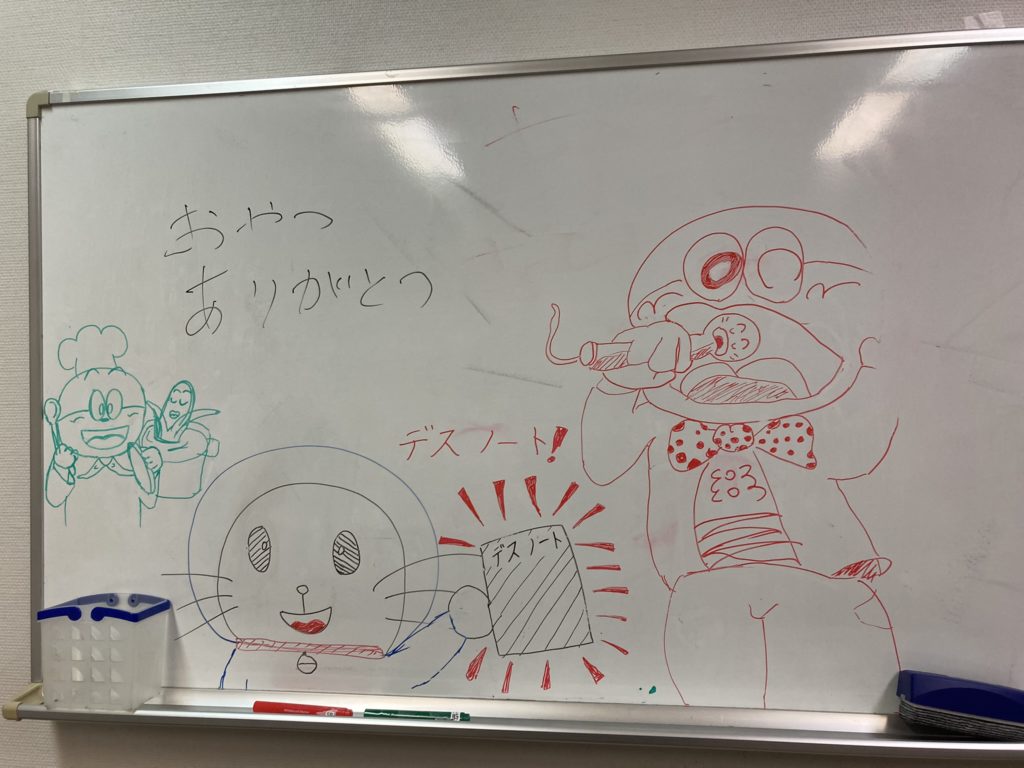

4月28日はてらこやの日でした。明日からGWが始まります。コロナが完全に収束していませんが、でかける計画のある人もいるかもしれませんね。

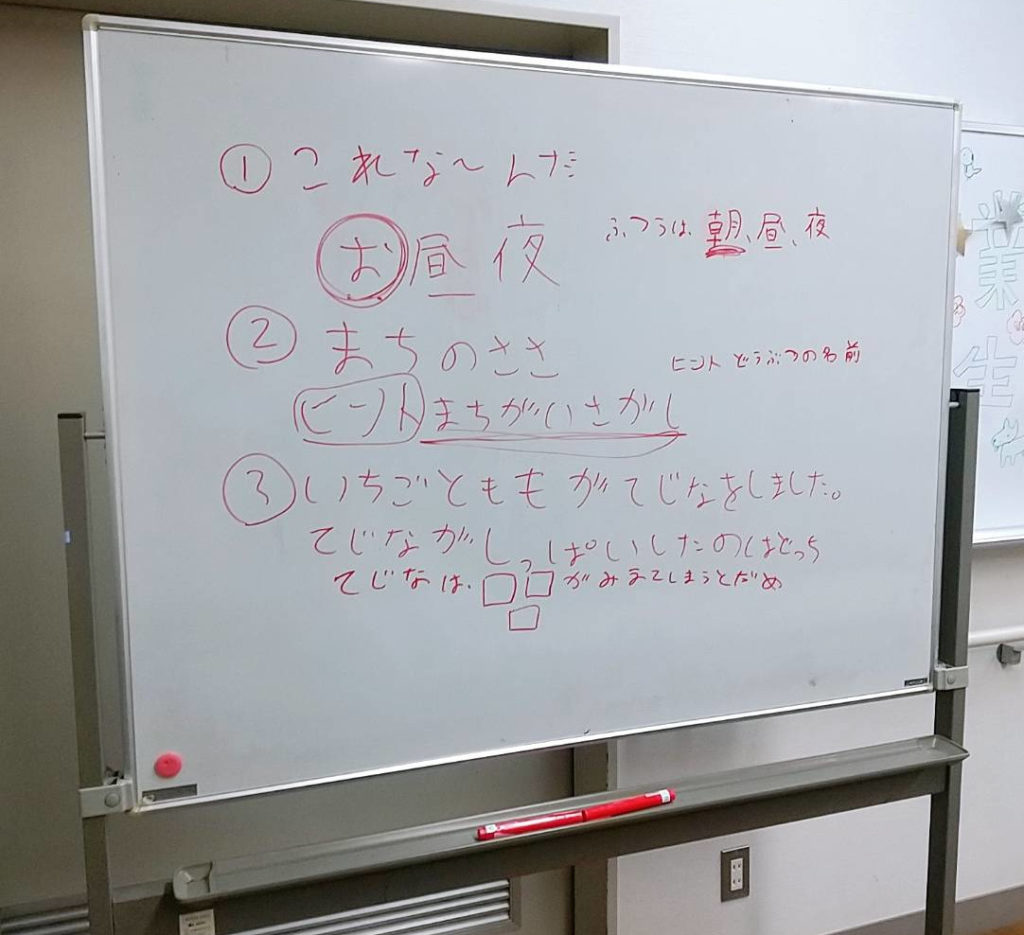

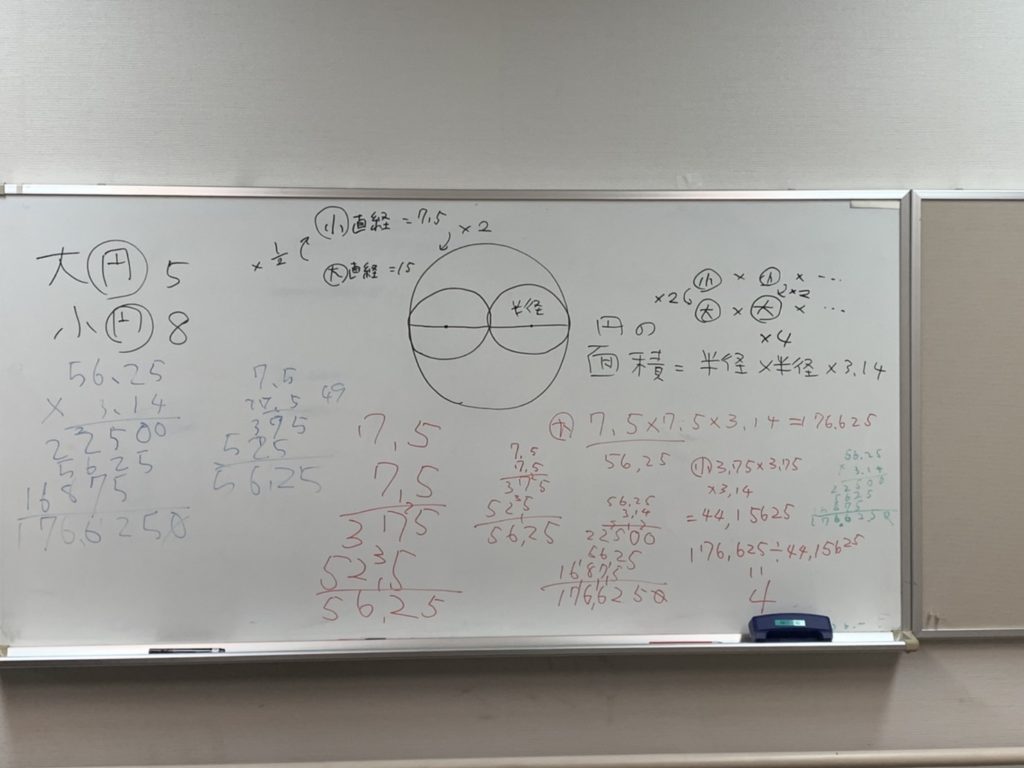

小学生の部は問題集をやりました。学校の授業よりもだいぶ進んでいる子もいます。そんなわけで、少し算数クイズで気分転換などもしてみました。しかし!難しい。

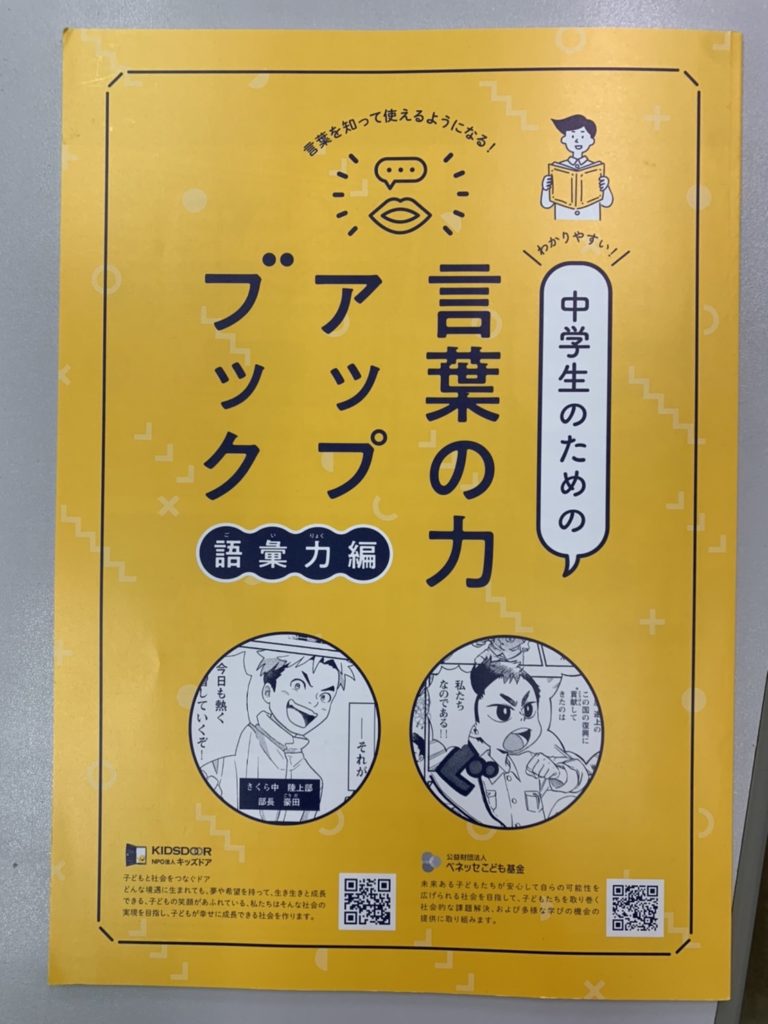

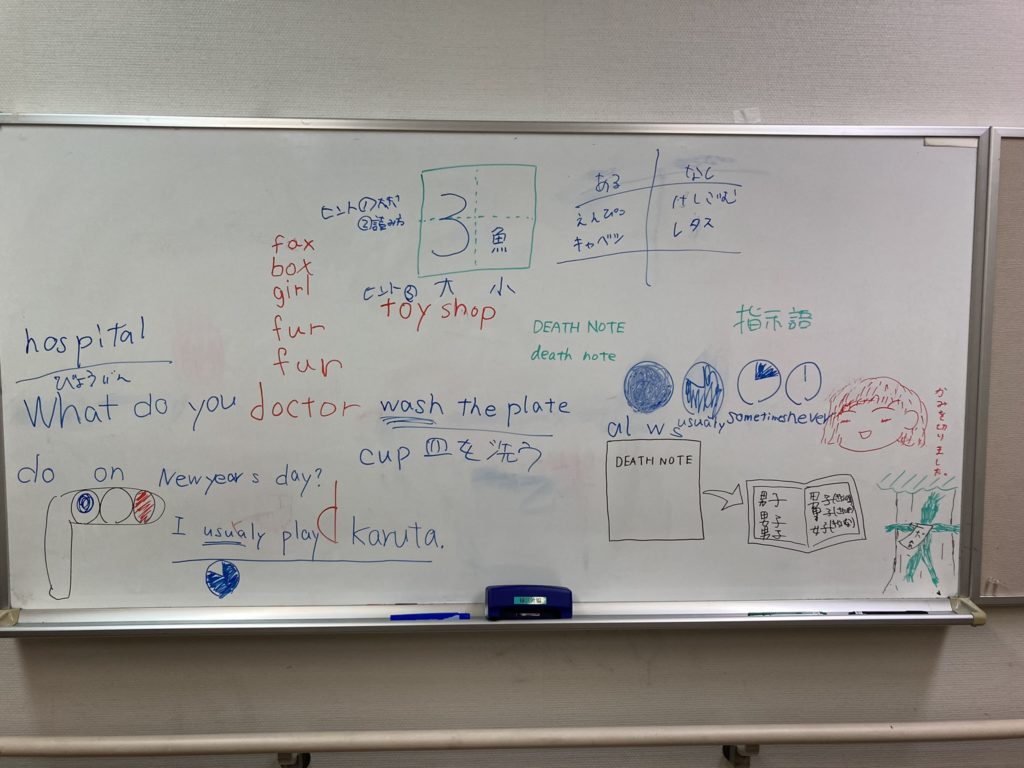

中学生の部も問題集をやりました。数式の展開。これは分配の法則を使えば解けますが、因数分解との関係を考えると公式も使えるようになると便利です。でも、公式を覚えなくてもなんとかならないか・・・?うーん、今、中学時代には考えなかった見方で問題を考えているのが不思議です。数学って面白いですね。マッチ棒を使った図形の問題を考えている子もいました。こういう問題は訓練でできるようになるものなのでしょうか?

コンピュータの使い方、「電子工作と組み合わせたら面白いかも」という考えと「電子工作で面白い事例を見せてあげることができるか?」との間でぐるぐるしています。GWもあるので考えて見たいと思います。

「将来のため」 中学生が文字式の計算で展開の公式を勉強していました。公式を使わなくても分配法則で力づくでできますが、この後の因数分解に公式が必要になり、さらにその後の二次方程式、二次関数に必要になってきます。先々の必要のために今覚えるのか、必要になった時(困った時)に覚えるのか…よく「将来のために」という言葉を耳にします。将来の選択肢を増やすために勉強をするとか、頑張るとか。考え方は人それぞれなので正解はないと思いますが、将来のために今を我慢したり苦しむより、ワクワクした日々の積み重ねの先に将来があるのがいいなと思います。