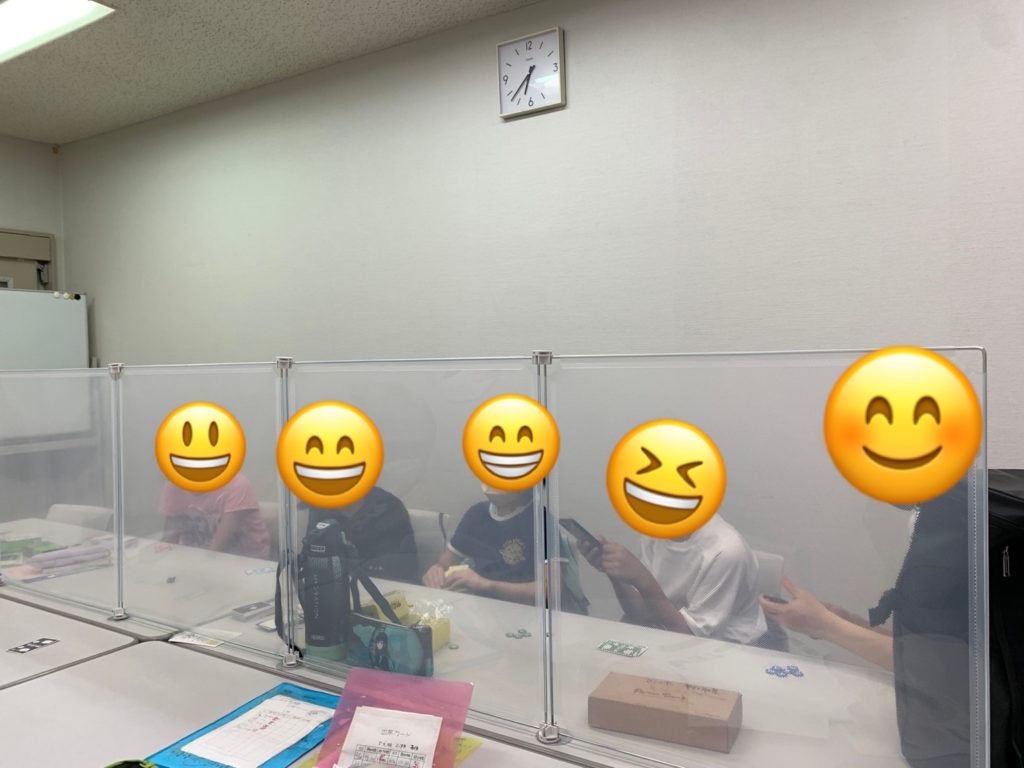

7月14日はてらこやの日でした。

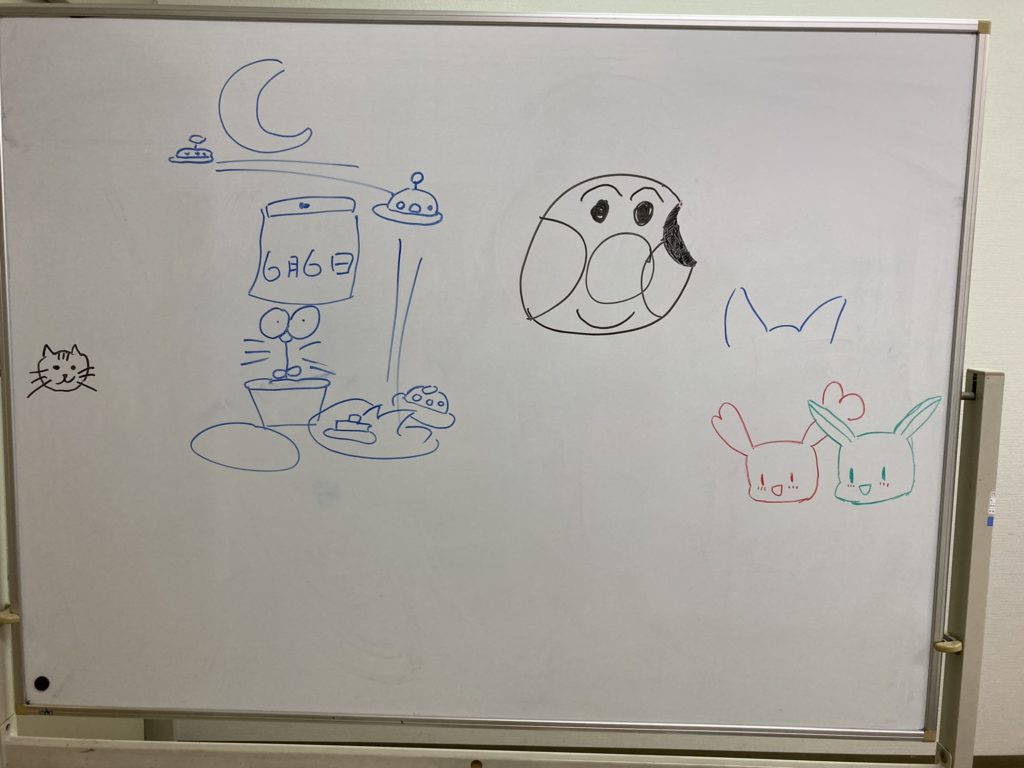

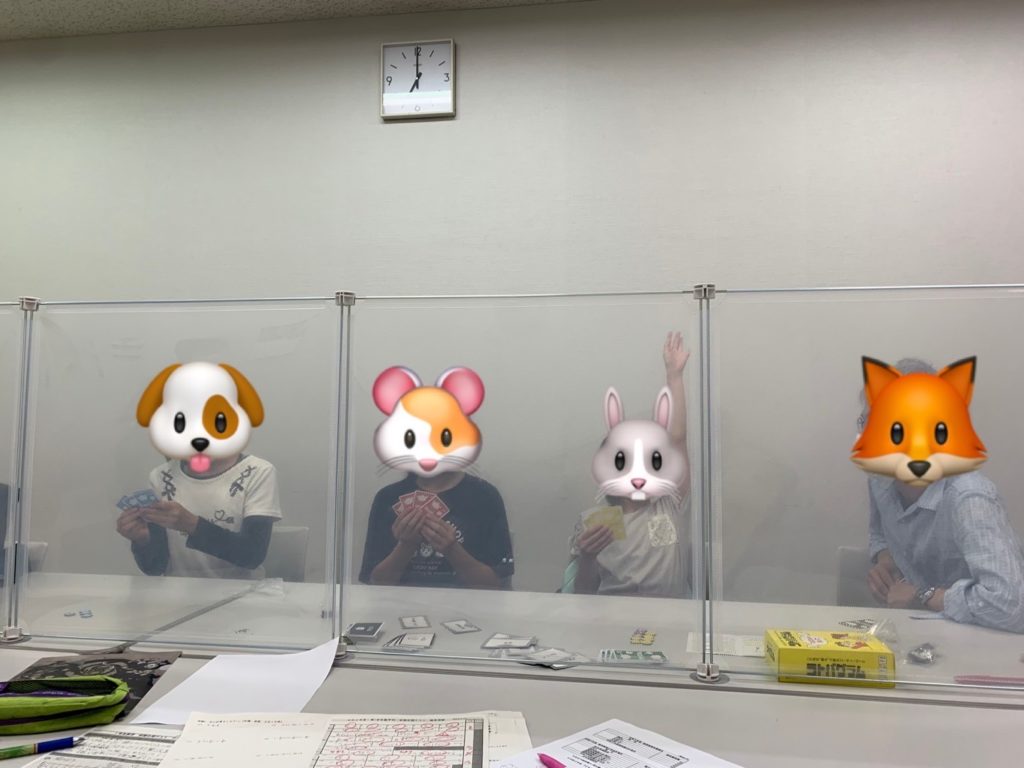

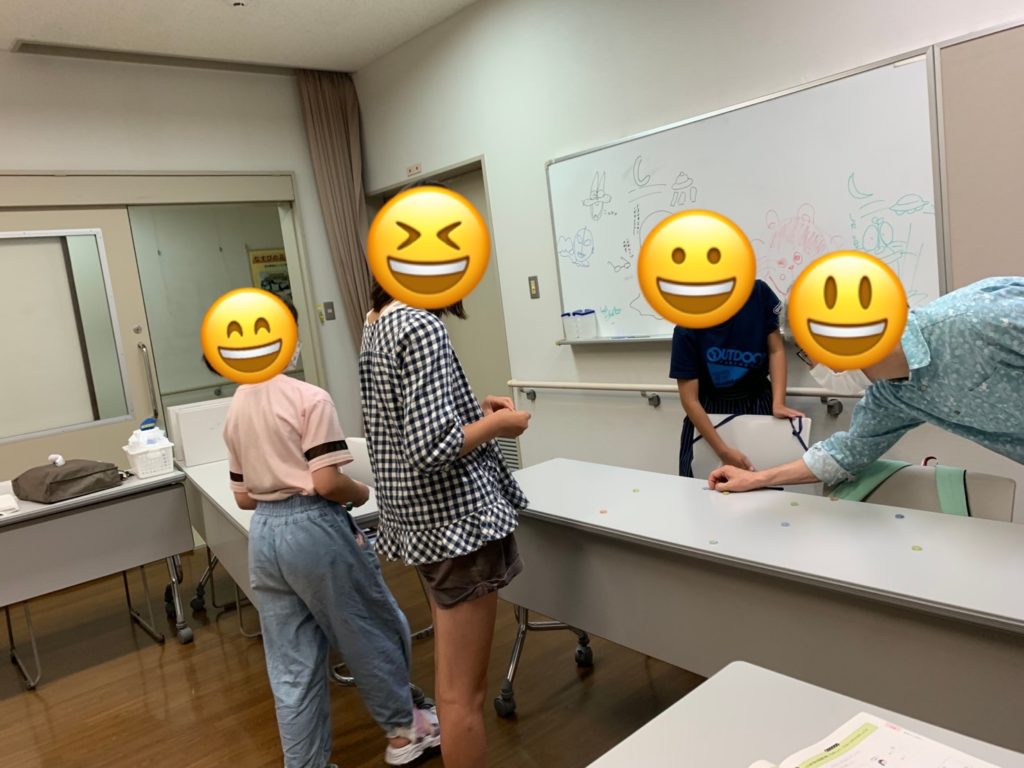

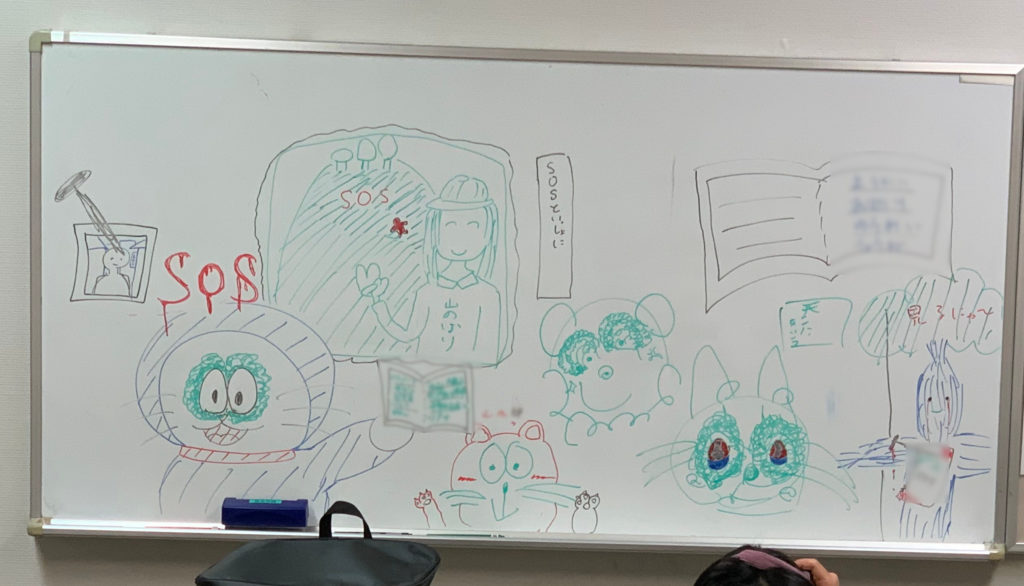

小学生には新しく2人の子が参加してくれました。最初にホワイトボードに自己紹介として、名前や学年、好きなことなどを書いてもらいました。これからよろしくね。その後は問題集で今習っているところの問題に挑戦していました。来週は花火をする予定で、花火はネット通販で購入することにしました。

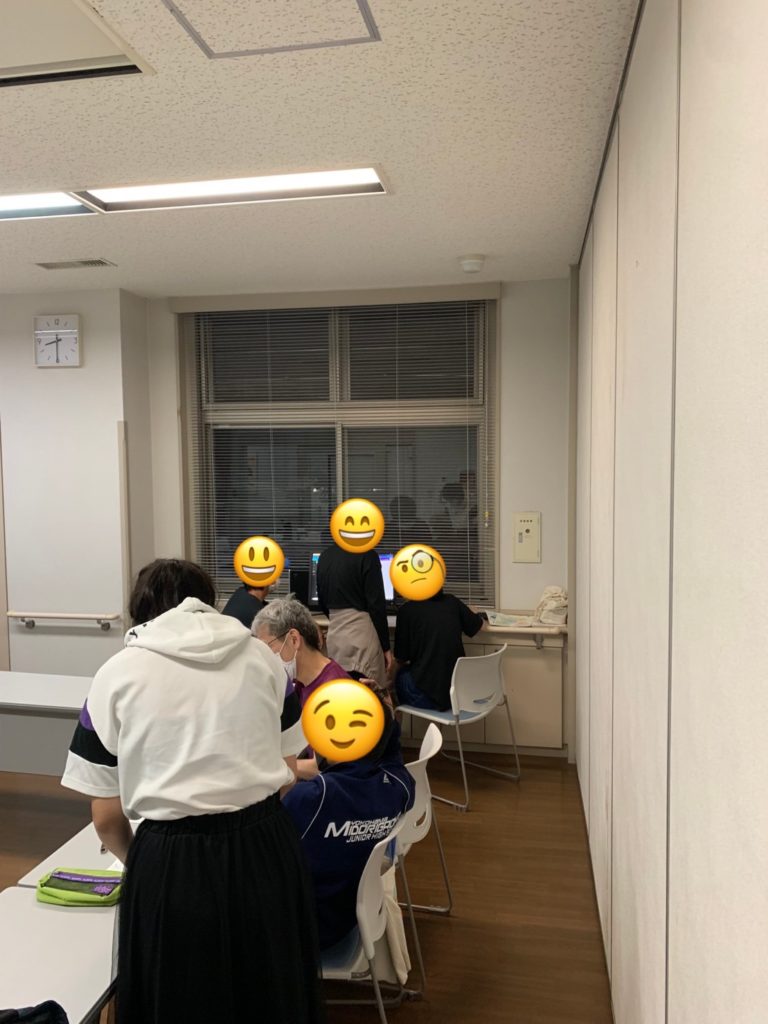

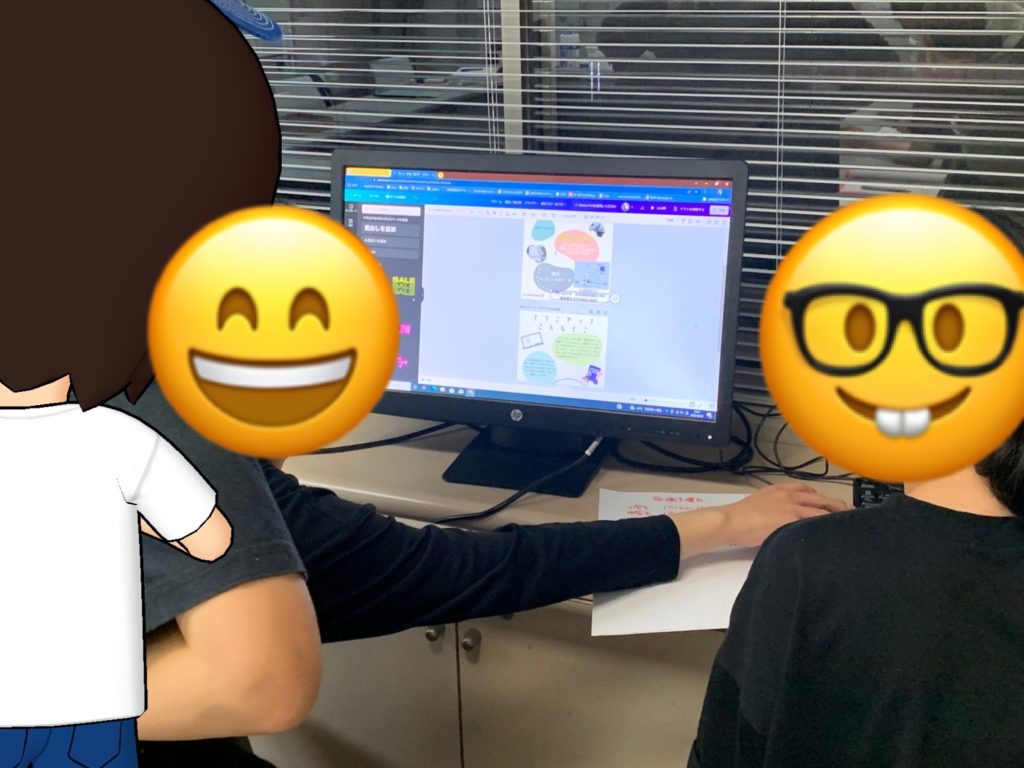

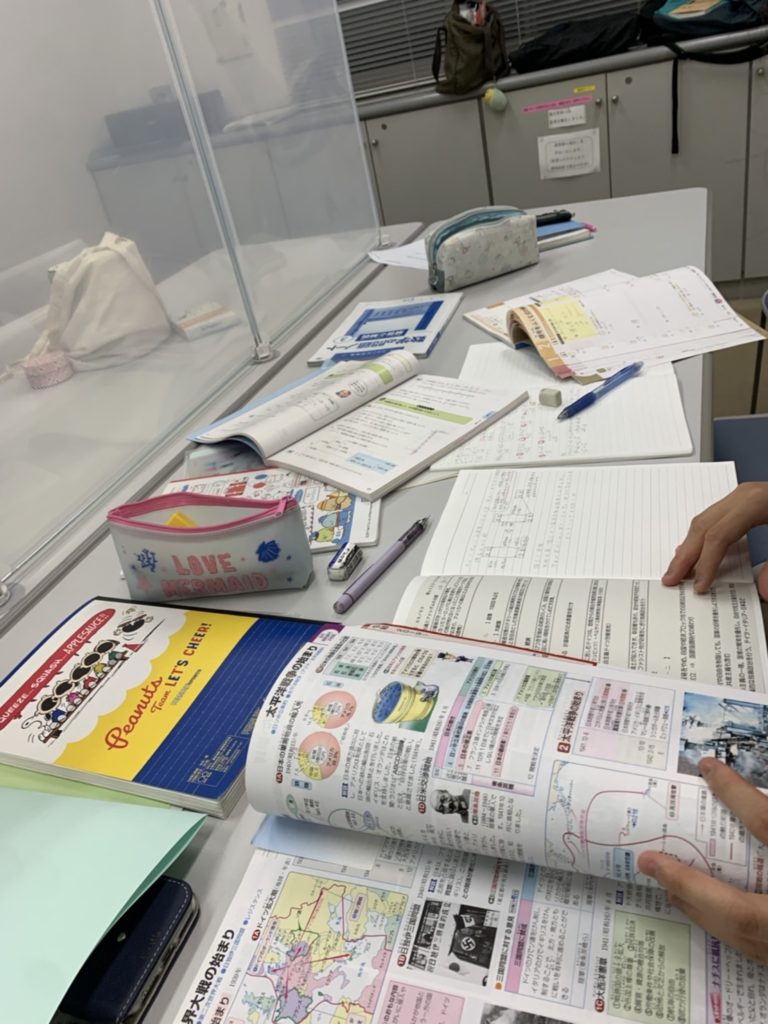

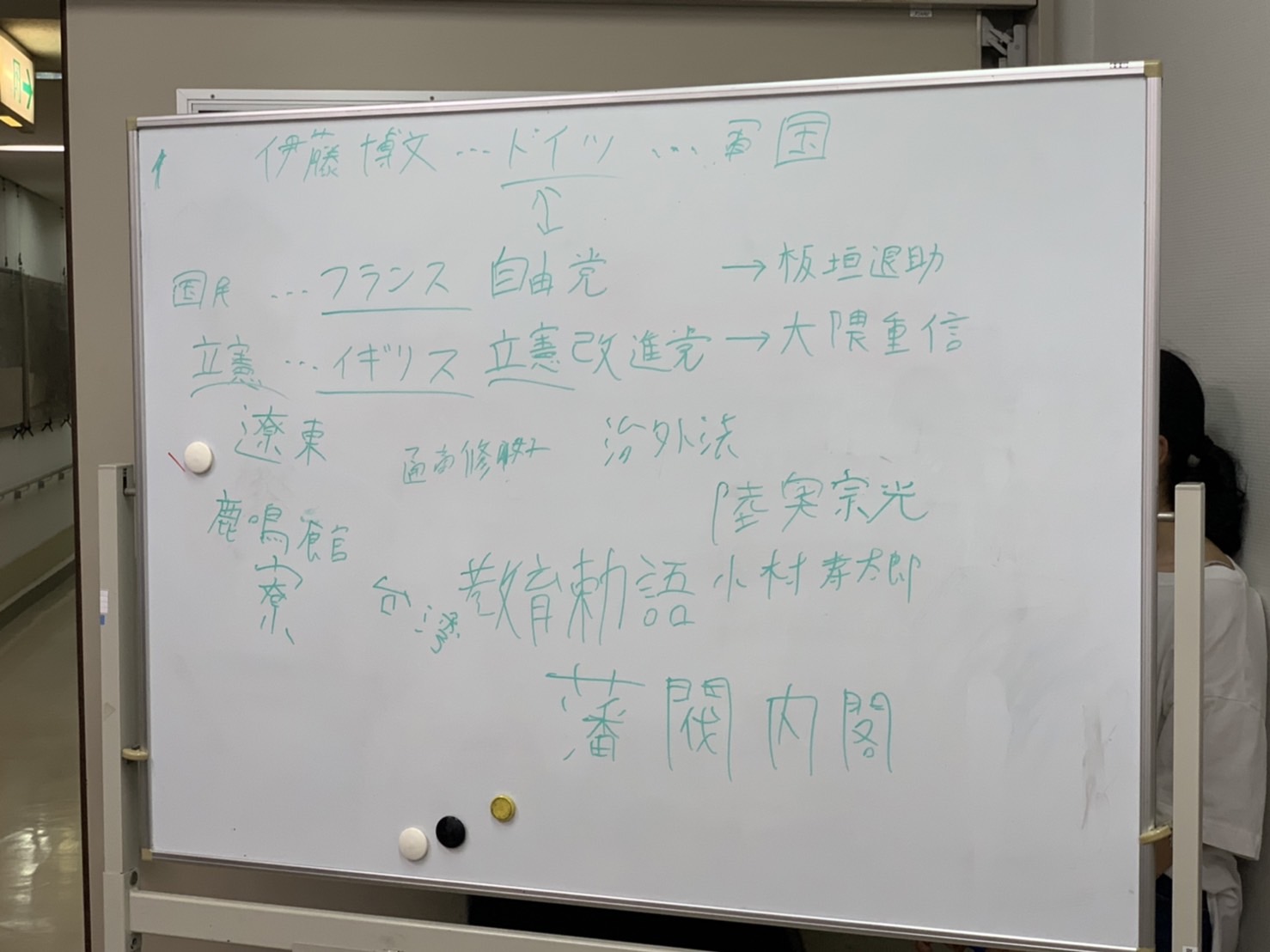

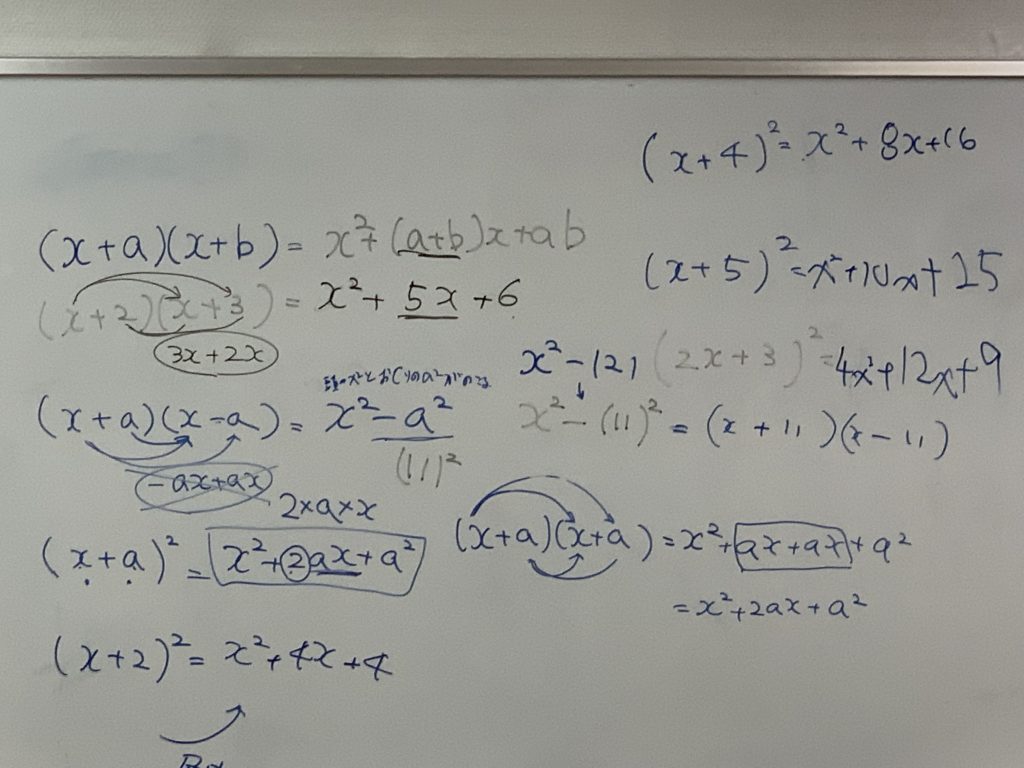

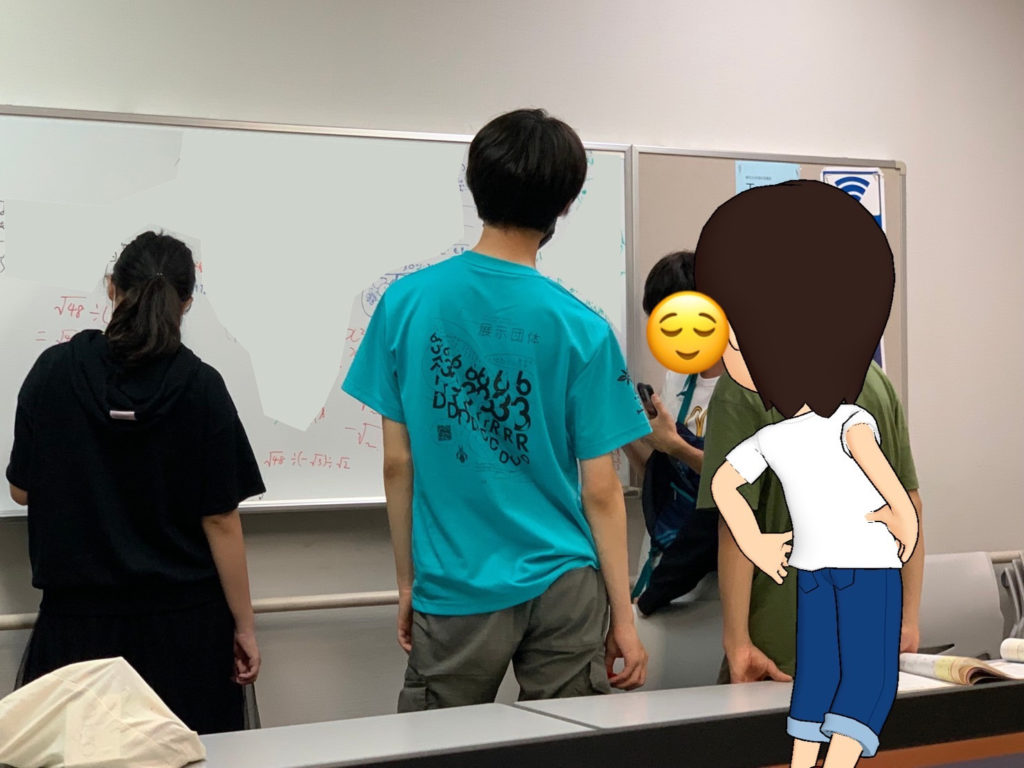

中学生は翌日小テストの子がいて、スタッフのお兄さんの協力で試験に備えて勉強していました。それが終わればもうじき夏休みですね。がんばれ!てらこやの出身者(?)で去年スタッフとして参加してくれていたお兄さんがテレビで取材されたのでみんなでその動画を見ました。アルバイトをしながら旅をしている様子が放送され、映像を通してとても生き生きと楽しんでいる様子が伝わってきました。

お休みの子がいて少し心配ですが、来週の花火には来られることを願うばかりです。

てらこやメンバーの紹介でお友達が姉弟で来ることになりました。小学生が3人で寂しかったので、スタッフ共々みんなとても喜んでいます。ちょうど来週は花火大会なので楽しくスタートできそうです。近所の公園に19時集合なので小学生もこの日は19時からにする?と聞くと、いつも通り17時30分に来るというので、”てらこや”をしてから公園に移動することになりました。何気ないことですが、嬉しいですね。習い事でも塾でもないので、来ても来なくても自由にしているのですがほとんどお休みがありません。単純に来るもんだと思っているのか・・・真意はわかりませんが^^;