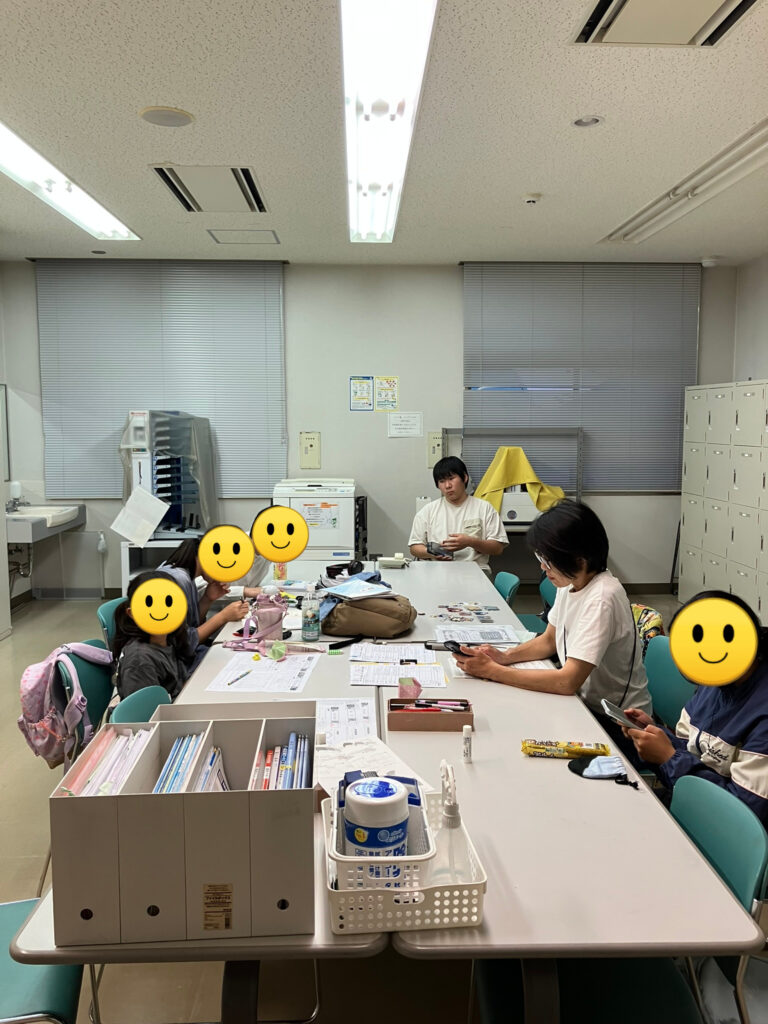

7月24日はてらこやの日でした。久しぶりに酒井さんが戻ってきました。万博のお土産もいただきました。この日は子ども食堂も開催されていて何人かはごはんを食べてからの出席でした。

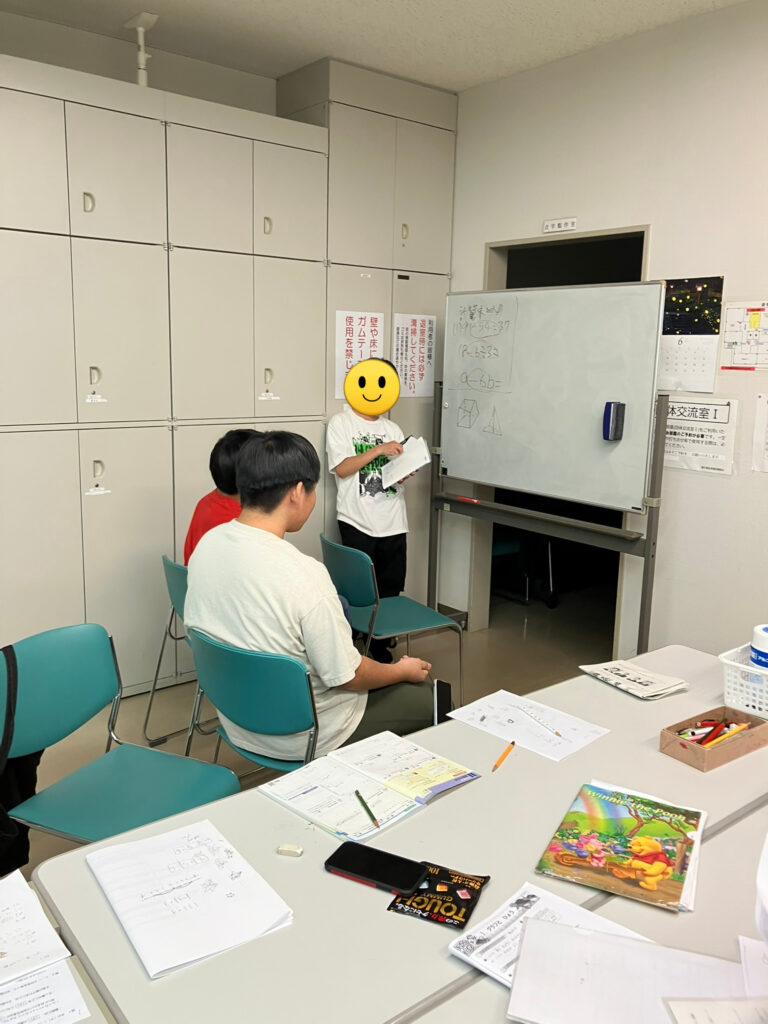

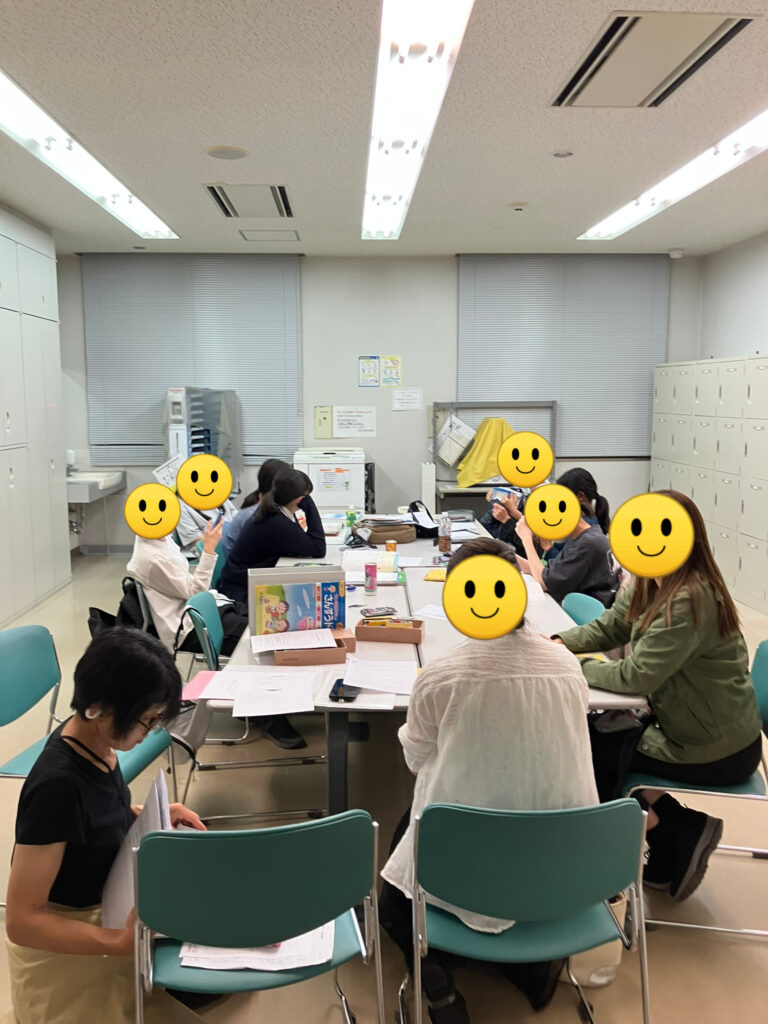

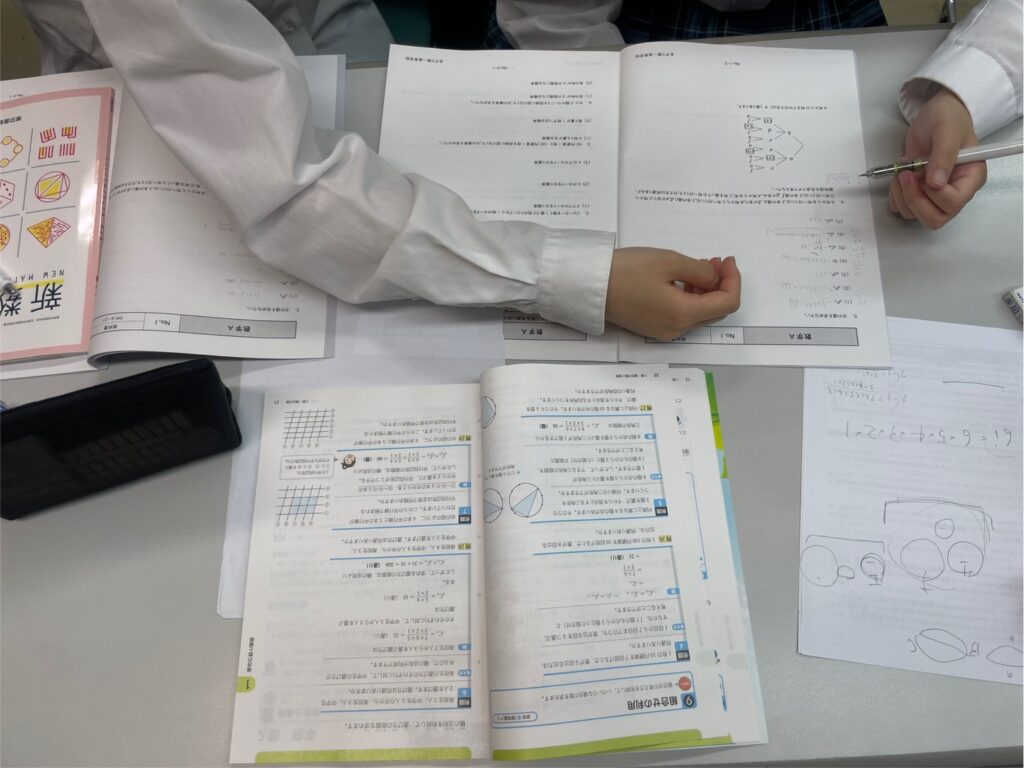

最近来てくれた姉弟が正式メンバーに加入しました。親の会に来てくださった方の子もこの日初めて参加してくれました。スタッフも4人だったので予備の椅子をだして席がやっと足りるくらいの大盛況でした。夏休みということで夏休みの宿題をやったり、学校のワークをやったり、はたまたスマホの動画に夢中の子がいたりとそれぞれでした。男の子たちは体育館で運動をしたかったようですが、あいにくその時間帯がいっぱいだったため、断念しました。代わり廊下を走ってエネルギーを発散させていました。

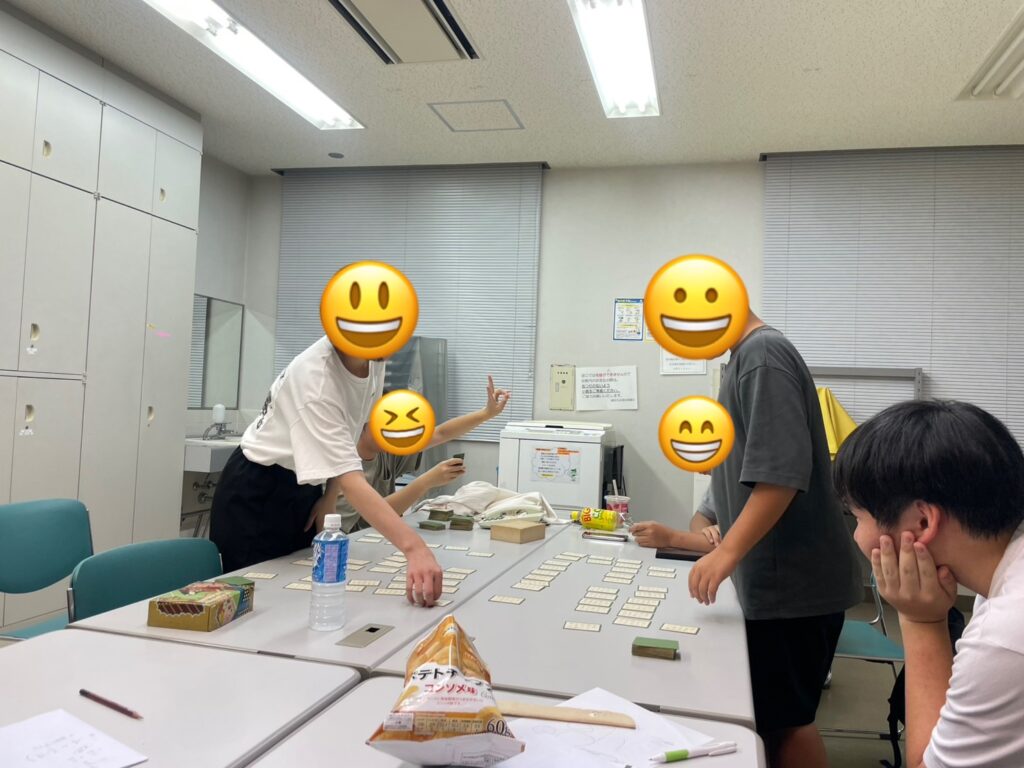

高校生も久しぶりに3人来てくれて、この日は結局、延べ19人の賑わいでした。高校生の子たちも久しぶりの再会らしく、近況を話し合っていました。進路のことも話してくれました。だいぶ目指す方向が見えてきたようでよかったです。

「てらこや」の活動目的には、学習のお手伝いや不登校の支援など、子どもたちの“困り感”を少しでも減らしたいという思いがあります。でも、いちばんの目的は「つながること」。孤立や孤独をなくしたい、誰かとつながっていると思える場でありたい、そんな思いで続けています。

最近、「つながれたなぁ」と感じる嬉しいことが続きました。学習支援を始めたいと考えている現役のママさんたちが、見学に来てくださいました。そして、その中のお子さん(姉弟)が「てらこや」に通ってくれることになりました。また、不登校の親の会で出会った方のお子さんも、新たに来てくれることになりました。

どんな形でも、つながっていてほしい。たとえ実際に通えなくても、心がつながっていると感じられること。「ひとりじゃない」と思えることが、生き抜く力になると信じています。