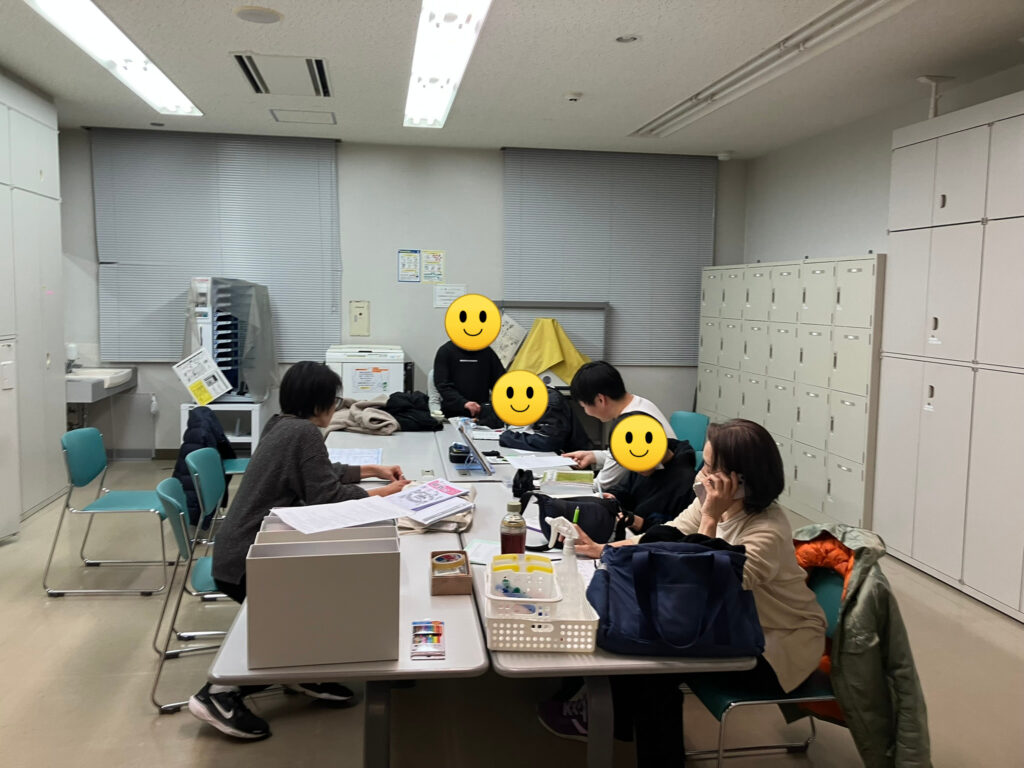

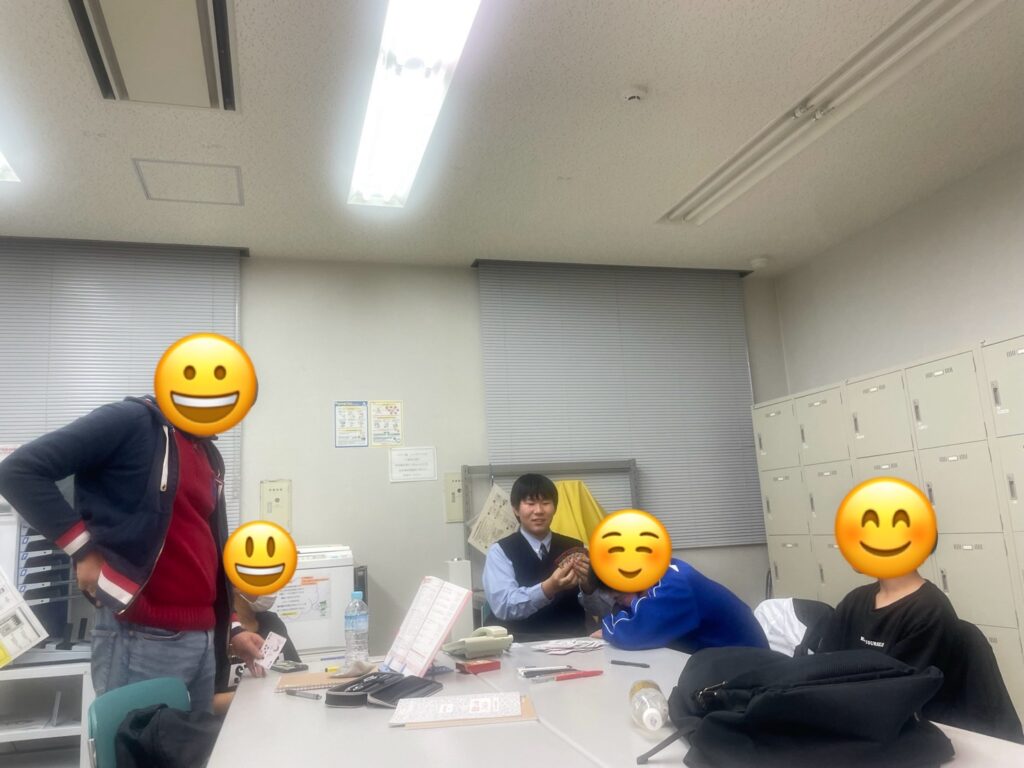

2月20日はてらこやの日でした。この日は子ども食堂の日でもありました。そのことを忘れてパンを買ってきた子が悔しがっていました。海外協力隊でパナマに行かれていた方が新しくボランティアで参加したいということで来られました。とても元気の良い方で、色々お話してくださいました。

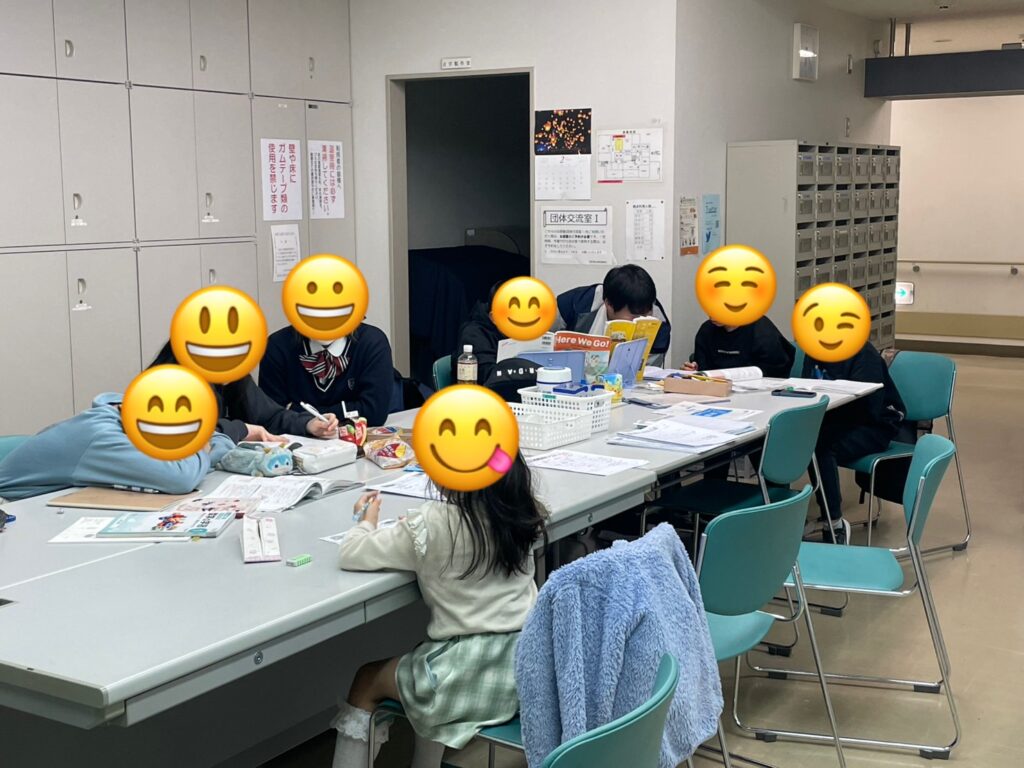

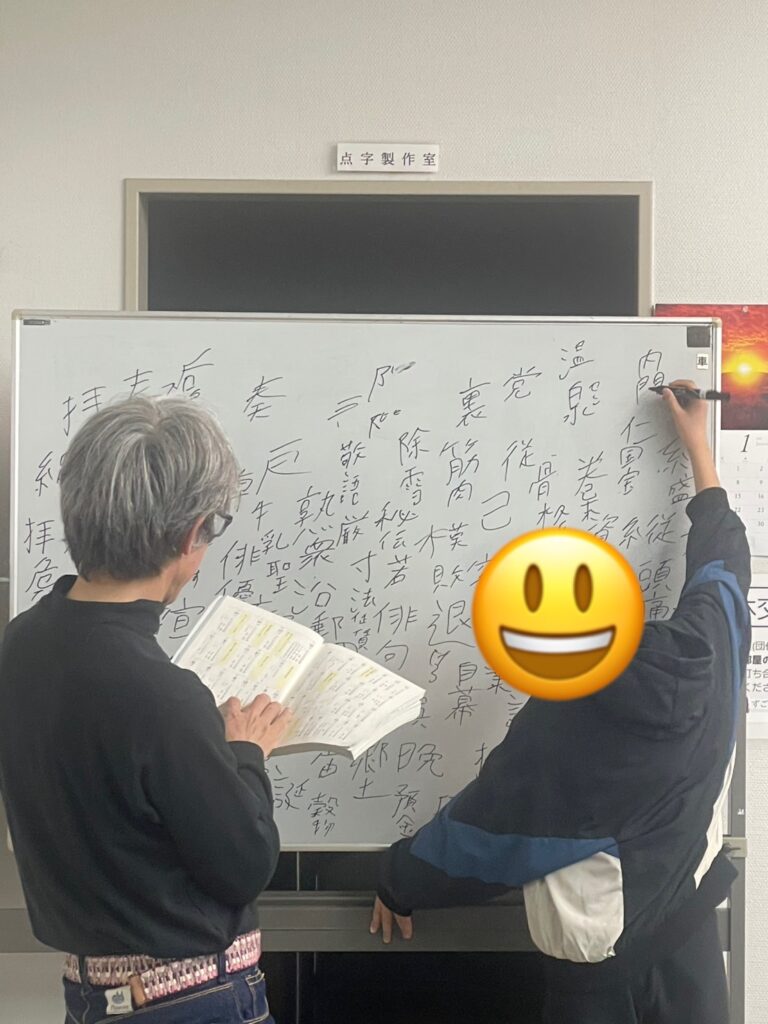

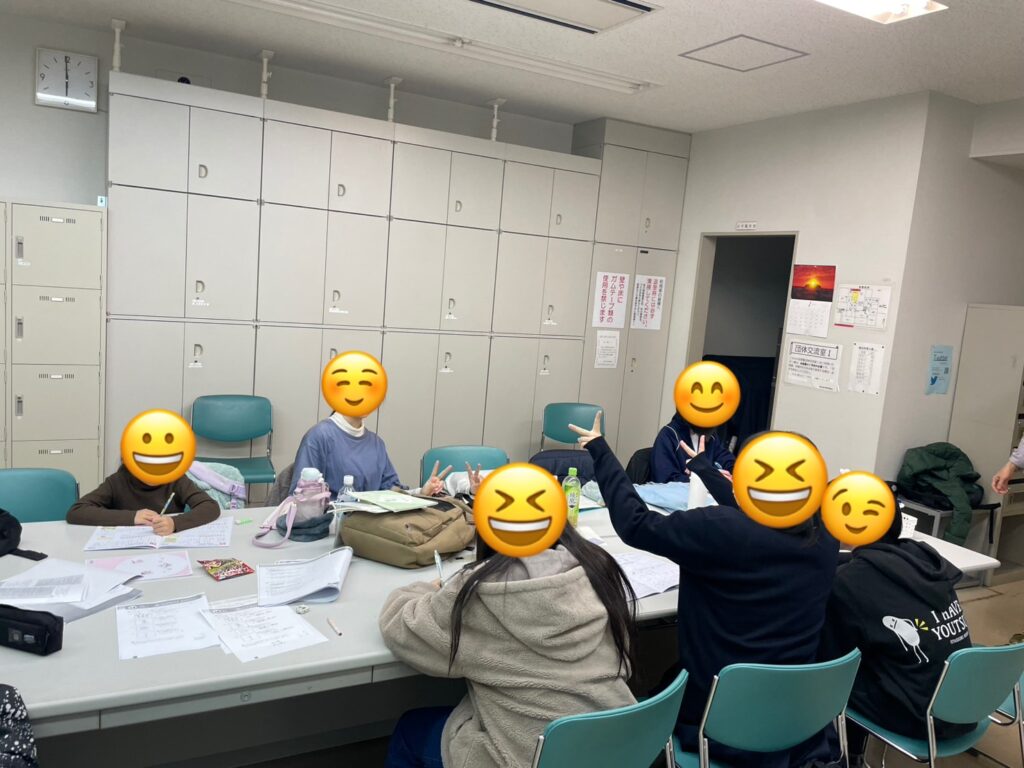

小学生は学校の課題をやったり、問題集をやったりしました。中学生は試験が終わって振りかえりの問題をやっていました。それが終わると、なぜか折り紙の鶴をもくもくと折り始めました。漢字の提出物があってため込んでいた子は何とか終わらせようと、高校生のお姉さんと一緒にとても頑張っていました。英語の問題を頑張っているこもいました。

年度末にどこか遠足に行こうという案があるのですが、場所がなかなか決まりません。スタッフがよいと思って提案するコースに子どもたちが乗り気でなかったり、お金がかかりすぎる場所だったり。決まるまでにはもう少し時間がかかりそうです。

壮年の方がスタッフ希望で見学に来られました。パナマのことや海外協力隊への質問にたくさん答えてくださいました。てらこやにはない空気が流れました。てらこやのごちゃまぜメンバーにまた違ったごちゃまぜが入りました。今後も関わってくださるそうなので、これからどうなっていくのか楽しみです。遠足の場所ですが、子どもたちの意見を優先したいところですが、今回はスタッフの意見をプッシュしてみようかなと思っています。新しいお友達も増えたばかりなので、仲良くなれたらいいなと思います