5月8日はてらこやの日でした。GW後半、というかすでに終了して休み明けという感じでしょうか。この日はこども食堂の開催日で、揚げ物のいい匂いがしているなぁと思っていたら天丼だったそうです。

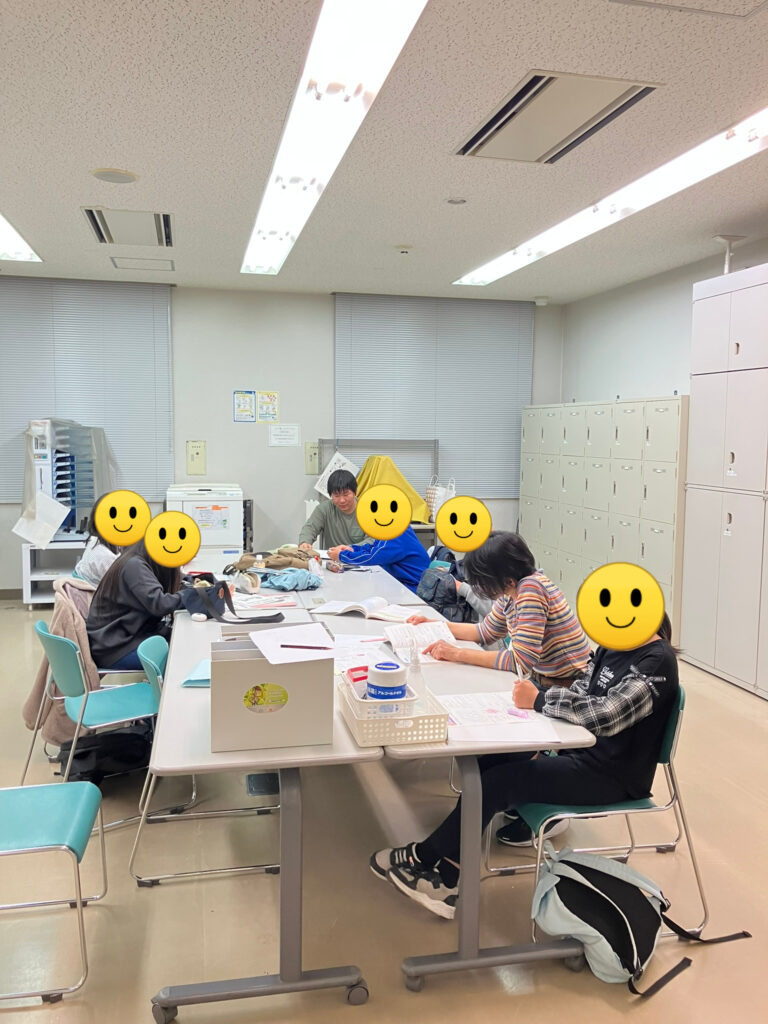

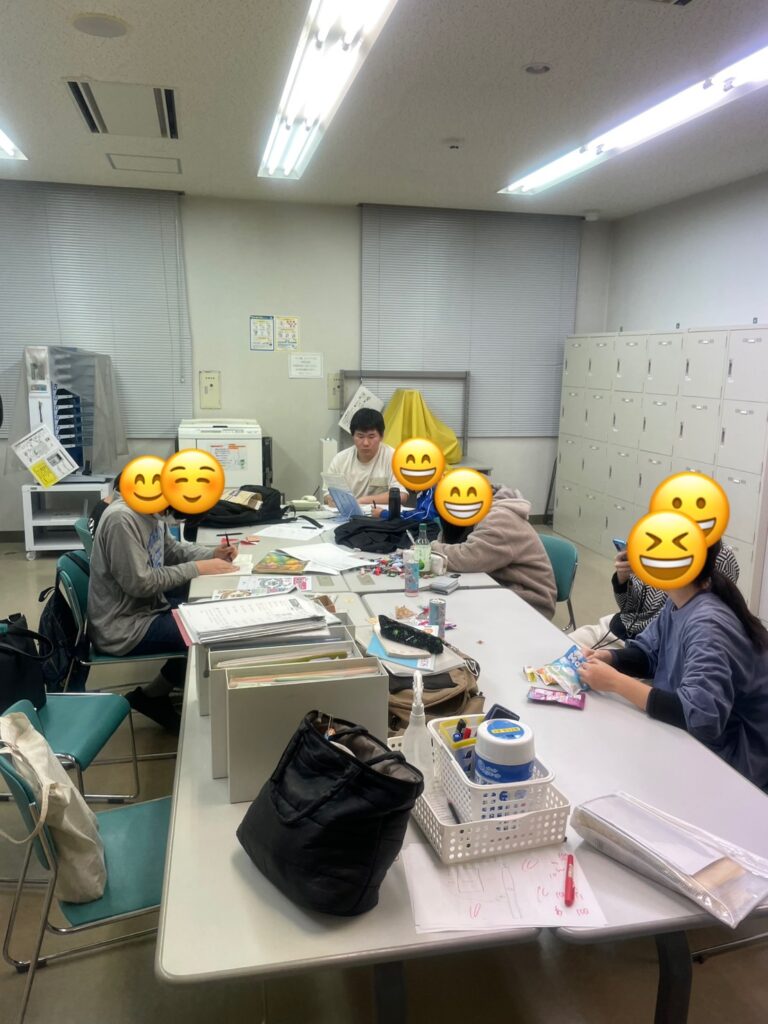

今のところ唯一の小学生は問題集を着実に進めています。中学生も各自学校や塾の課題をやったり、時にはゲームをやったりとそれぞれの活動に勤しんでいました。社会のある問題で「越後平野」であっているか、と聞かれたのですが、越後平野?覚えてない・・・。よくよく見るとそれは新潟平野では?と思ったのですが、調べてみると越後平野ってあったんです。そしてそれは新潟平野とも言う、という説明でした。うーん、私が子供のころは新潟平野と習ったような気がするが・・・習ったけど忘れた、という可能性も否定できません。てらこやは算数と数学が対象だったはずですが、最近はスタッフに元英語の先生もいるし・・・。別の教科は自信がないので子ども達と一緒に勉強しようと思います。

私は超アナログ人間です。なのでパソコンが苦手です。でも、「てらこや」のホームページを自分で編集できるようになりたくて、友人にやり方を教えてもらいました。一緒に作業しているときは、簡単にできて、自分でもわかったつもりになりますが、いざ一人になると、その「簡単」がうまくできないとわかっていたので、その日の夜に「てらこや」で復習をしました。教えてもらったばかりだったので、そのときはスムーズに作業ができました。でも、時間が経つと忘れてしまうので、忘れかけたときに、もう一度復習しないとも思っています。私はホームページの編集をやりたいと言う強い気持ちがあるので一生懸命復習をしました。

学びも同じです。「わかりたい」「できるようになりたい」「面白い!」という気持ちがあれば、宿題がなくても、自分から理解しよう、覚えようと努力するものです。でも、その肝心の学校の学びが、「わかりたい」「面白い」と思えるような内容があまりにも少ないです。「できる」ばかりを求められ、「苦手克服」が良いとされている。評価されてばかり、他人と比較されてばかりも意欲がわかない原因にもなります。

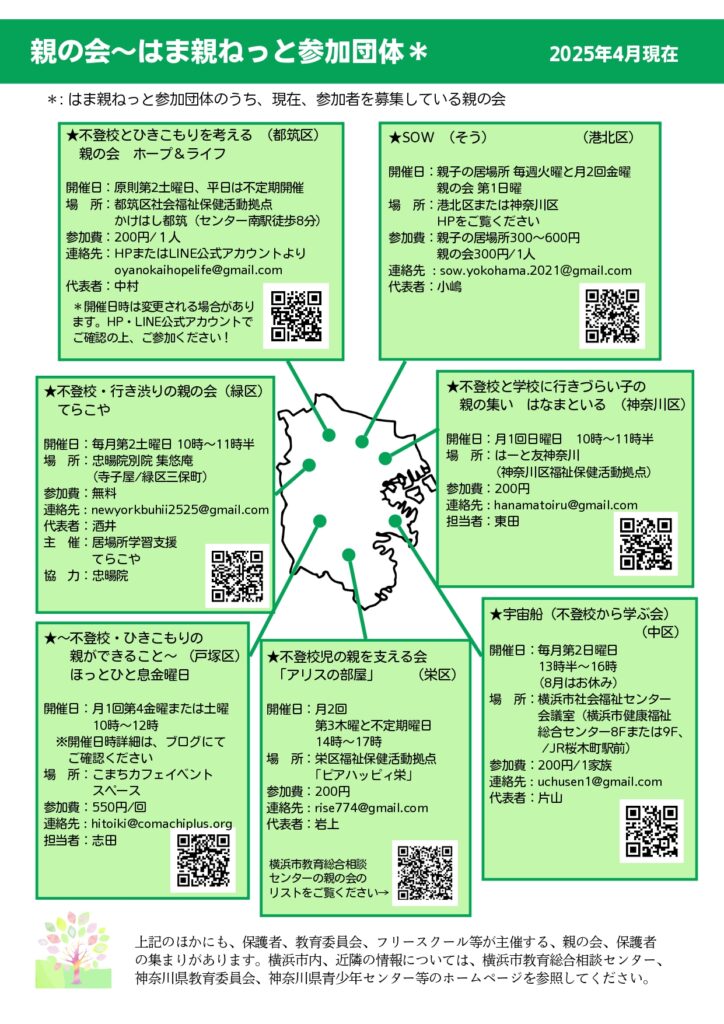

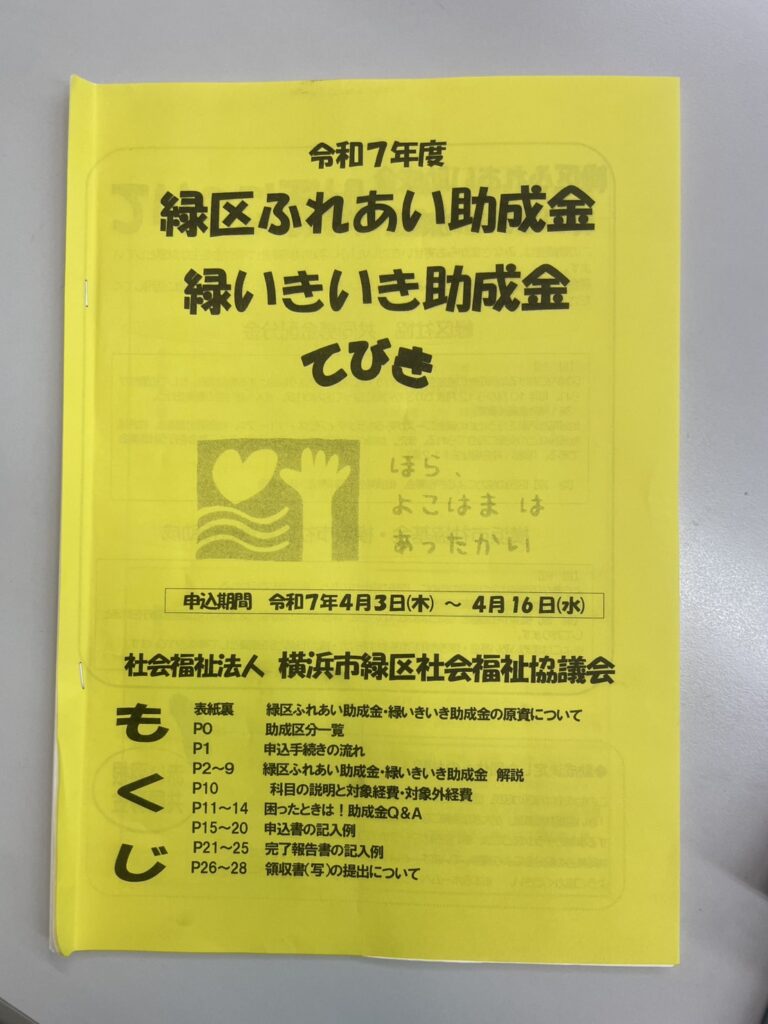

表面20250416_page-0001-724x1024.jpg)