7月3日はてらこやの日でした。プリンターの黒インクがなくなったので交換しました。アマゾンで注文してなかったので慌ててヤマダデンキに階に行きました。花火の準備もそろそろ買わなきゃ、と思っていたらクリアファイルも買ってほしいと言われたので、備忘録代わりにここに書いておこう。

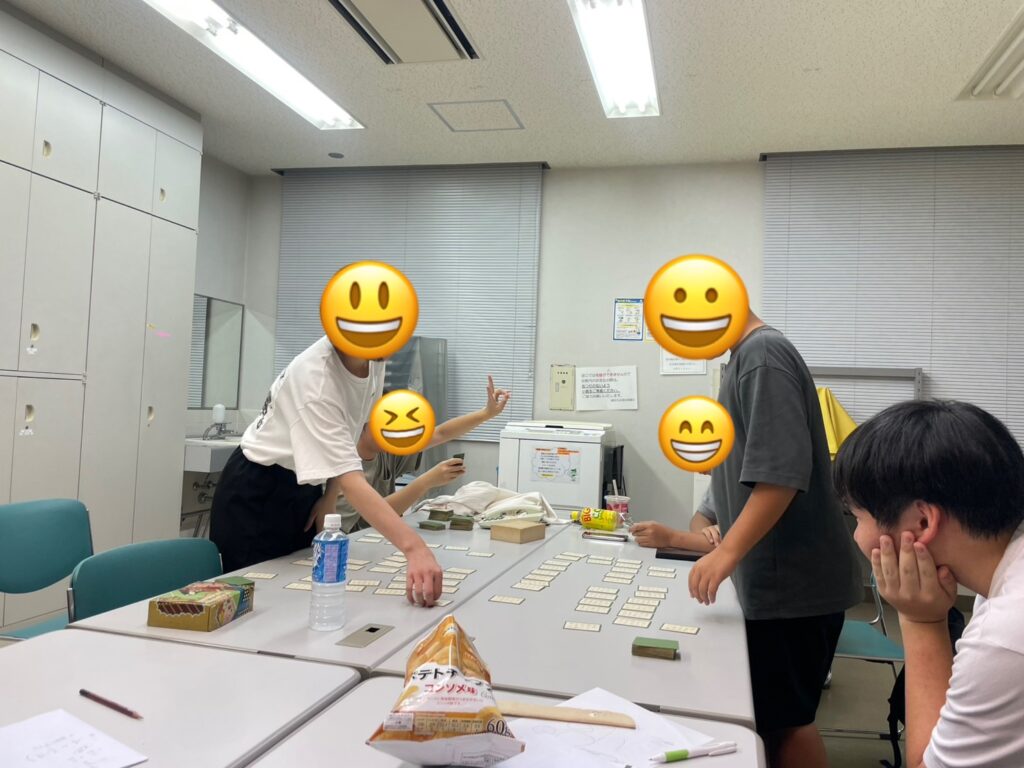

中学生は勉強は学校や家の課題をやっていました。この日はなぜか百人一首をやっていました。一人得意な子がいるので、その子と3人のチームとの対戦をやっていました。体を動かすのが好きな男の子は体育館でバスケをやりたいというので一緒にやっていたのですが、無理な動きをして足を痛めてしまいました。自分のイメージ通りに体が動かない!なんてとっくにわかっていたのに何ということでしょう。

2週前のブログに少し書きましたが、「親の会」を共同で開催している寺子屋さんから忠暘院でやっている秋のお祭りで模擬店をやってもらえないか、という要望がありました。てらこやの活動としてできたらいいな、と思うのですが、てらこやに来ている子たちがのってくるかどうか?何を売るか、準備はどうするかなどなど考えることが色々ありそうです。

てらこやでは、基本的には子どもたちが自由に過ごしています。自分で学習範囲を決めて終わってから遊ぶ子、学習だけして帰る子、学習はしないで過ごす子と様々です。学習をしない子には、こちらから数学の問題を渡して「やってみる?」と声をかけるようにしています。計算問題だったら4問から5問。「できそうな問題」に少しだけ「心配な問題」を混ぜるようにして出します。「もうやりたくなーい」って言う子もいますが、逆にそこからスイッチが入って、学習モードになる子もいます。その日の気分によって反応派なので様々なので、とりあえず1回は声をかけるようにしています。

本当は、「できる・できない」よりも大事なことがあると思っていますが、やっぱり「できた!」って嬉しいんだろうな〜と感じます。一番いいのは、子ども自身が「できるようになりたい!」って思えることだけど、その気持ちになるまで、どう関わるのがいいのか…毎回悩みます。