6月13日はてらこやの日でした。酒井さんは都合によりお休み、てらこや史上超珍しいことです。

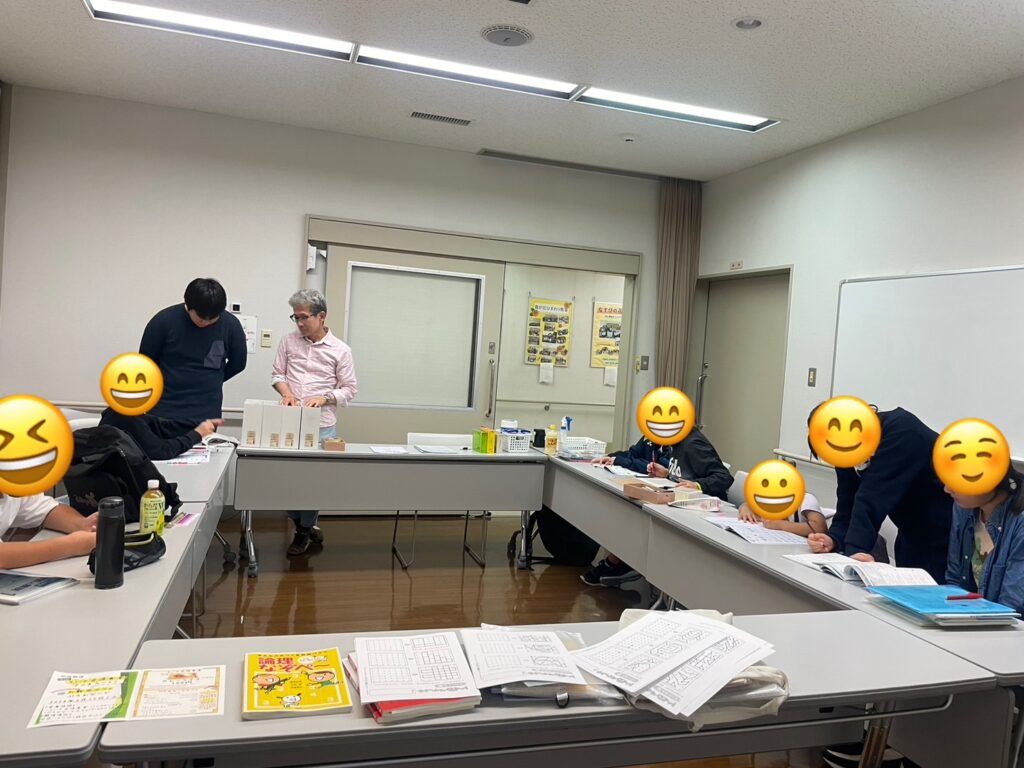

この日はみんな淡々と勉強していました。中間試験が迫っている中学生がいたからかもしれません。一方、試験が既に終わった子もいて試験問題を持ってきてくれました。既に結果が帰ってきていて、今までで一番できた!と言っていた子もいました。小学1年生の子は問題数をどんどん進んでいて、ある問題でつまづいた様子でしたが、聞けば学校ではまだやっていないところでした。急ぎすぎもよくないと思い、残りの時間は絵本を読んで過ごしました。

いつもの高校生2人が来てくれて、学校の勉強をしていました。覗いてみると、何か行事を一つ選んでその内容や目的を英語で説明するという問題をやっていました。かなり実践的な問題をやっているなぁという印象でした。

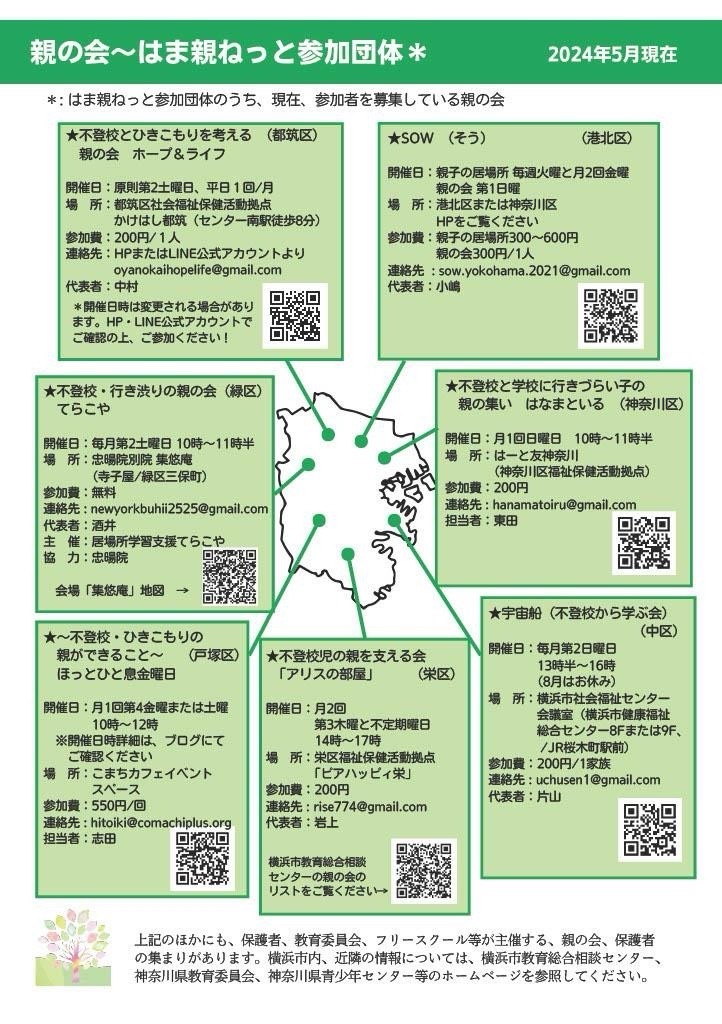

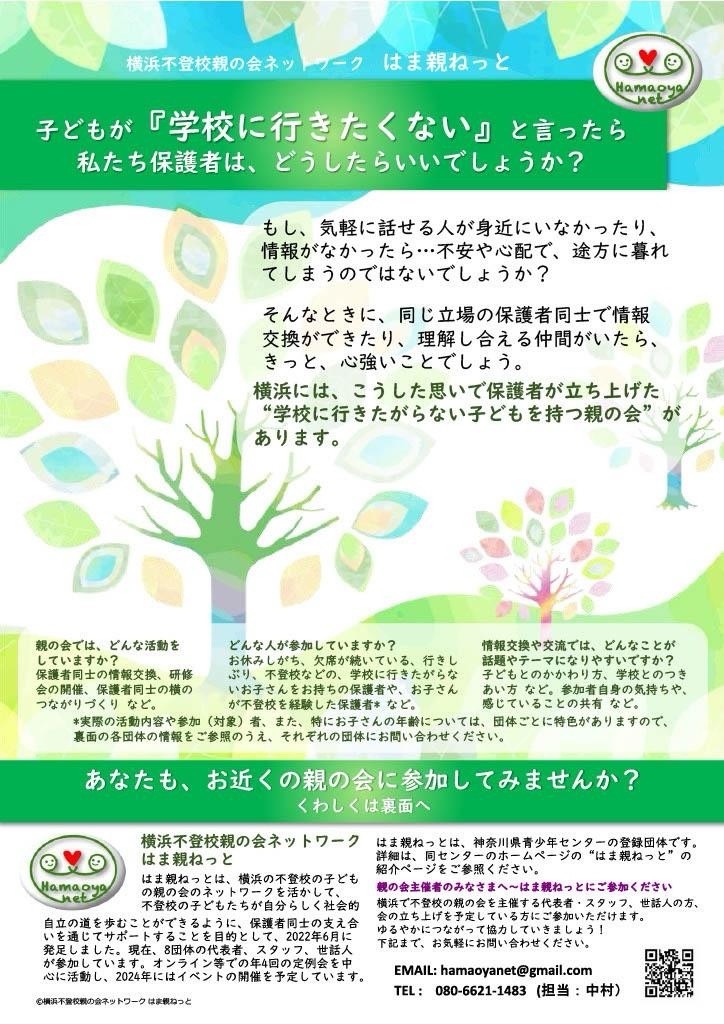

2年前、横浜市内で”不登校支援、親の会”の活動しているグループが「はま親ねっと」という団体を作りました。去年から「不登校・行き渋りの親の会」を始めた「てらこや」もお誘いを受け、仲間に入れてもらうことになりました。そして!この度、「はま親ねっと」のチラシが完成しました!不登校支援、特に親支援は、今困っている保護者の方々に、残念ながらまだまだ知られていないのが現状です。学校側も知らなっかたり、存在を認識していてもその情報を保護者に提供することに消極的だったりします。横浜市教育委員会もかなり前向きに周知に協力してくれるとのことです。1人でも多くのお子さん、保護者の方々がどこかに繋がりますよう発信し続けていきます!