7月17日はてらこやの日でした。あと一日行ったら夏休み、もうそんな時期ですか。今日も酒井さんは修学旅行の引率でお休みです。

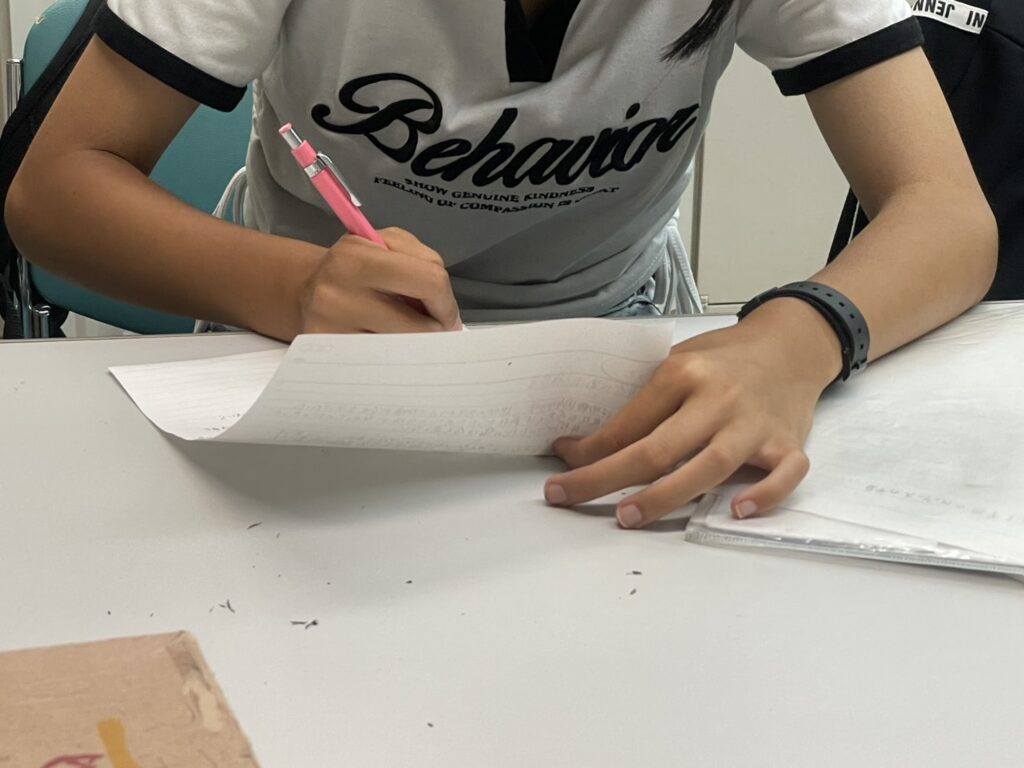

中学生は既に夏休みの宿題を始めている子もいます。7月中に宿題を終えて後は遊ぶ予定みたいです。私も夏休みの初めにはいつもそう思っていたのに、気が付くとなぜか8月の終わりまで宿題が残っていました。みんな、がんばれ!学校の提出物の復習をしている子もいます。暇そうにしていた子には問題集をコピーして渡してみたら、結構真剣に解いていました。

ひとしきり勉強したあとは男の子たちは暑さをものともせず廊下を走っていました。先週新たに来てくれた小学生は奇声を上げる中学生にうるさい!と一喝していました。頼もしい。高校生の子たちは今週もお休みのようです。花火の日には来てくれるといいな。

2週続けて、「てらこや」をお休みして、5年生の宿泊体験と6年生の修学旅行に付き添い、支援級の子のサポートをしてきました。身の回りのことやスケジュールの確認など、一緒に動きながら支援します。いつも心がけているのは、「なるべく手を出さないこと」「普通級の子との間に支援員という壁を作らないこと」です。私がいないと、周りの子どもたちが気にかけてくれて自然と手伝ってくれる姿が見られます。

「てらこや」でも、スタッフが入り込みすぎないようにして、できるだけ子どもたちに任せています。気づくと、わかる子が教えてあげたり、学年や性別関係なく一緒に遊んだりしてます。

勉強している子が遊びに引き込まれてしまうこともありますが、できるだけそのままにしています。大人の思惑とは違う展開になることもありますが、目に余るようなことがない限り、あえて口を出さないようにしていると、意外とまた自分から勉強を始めたりするものです。「てらこや」は子ども達から生まれる関わりを大切にしています。