4月3日はてらこやの日でした。そして遠足の日でした。川崎駅前にある川崎水族館カワスイに行きました。

電車の駅のホームで待ち合わせをして、みんな揃って出かけました。あいにくの雨模様の天気でしたが、それも想定しての室内のレジャーです。防災館は学習的雰囲気が強すぎたか、不評だったので変更になりました。

小中学生はこの時期キャンペーン中?で20%オフでした。中に入ると早速ワライカワセミのお出迎えです。鳥好きな私でなくともこの可愛さには魅了されたようです。以下、川魚や世界の珍しい魚たちが展示されています。ヤドクガエルも自然のものとは思えない鮮やかな色でとてもきれいでした。

館内では集合時間だけ決めて各自自由行動としました。見学しているところどころで子どもたちと遭遇しましたがとても楽しそうでした。だいぶ時間が経ってどうしてるかな、と思ったら「男の子たちはカフェでナマズのから揚げを食べてる」と情報が入りました。見学コースの最後の方にドクターフィッシュの水槽があり、そこでみんな手を入れてはしゃいでいました。

お弁当は、晴れたら公園で桜を見ながらと思っていましたが、雨のため市役所のフリースペースをお借りして食べました。食後は25階の展望広場に行って川崎周辺の景色を堪能しました。あいにく雨だったけど、短い時間だったけど、楽しい遠足でした。

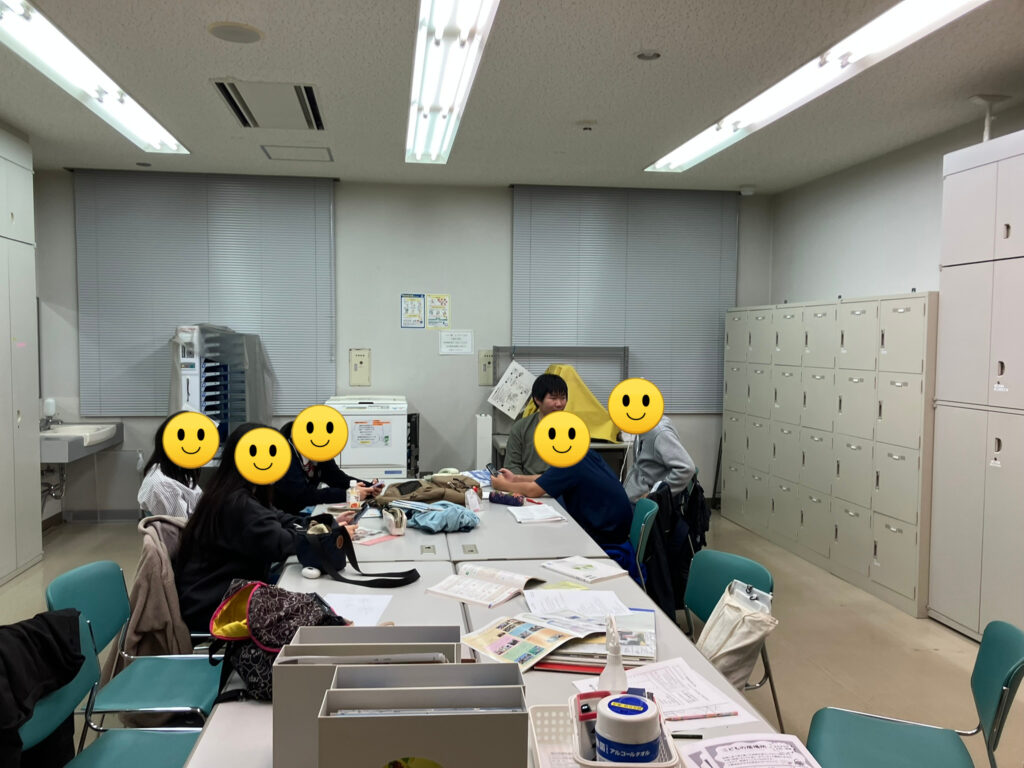

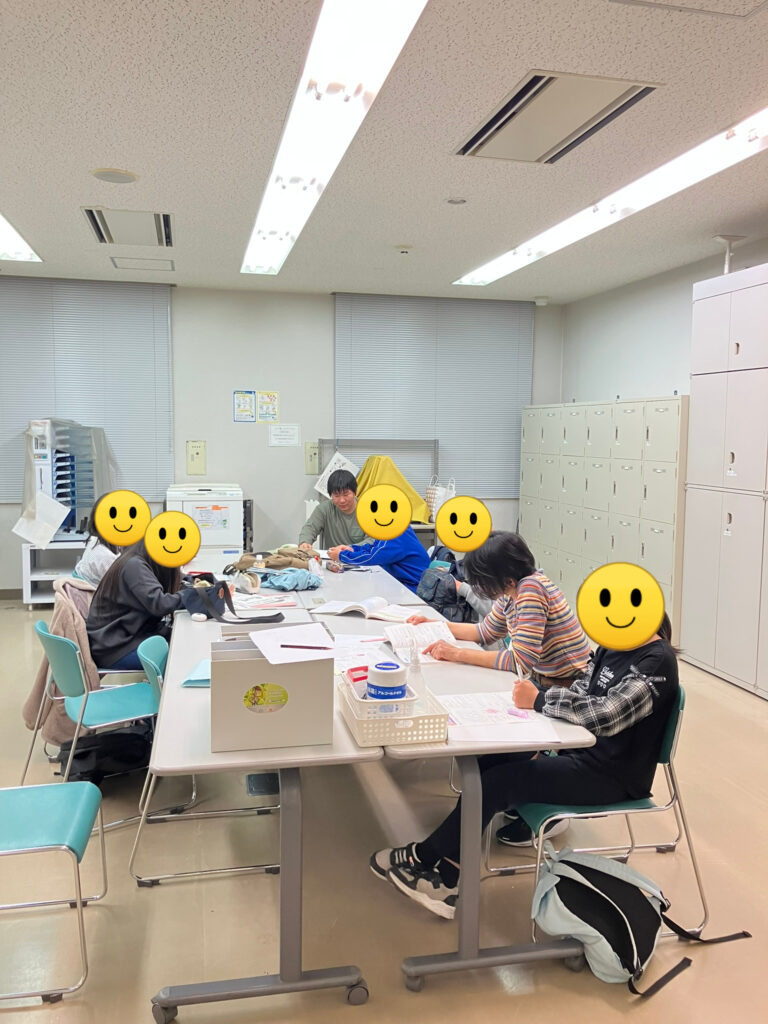

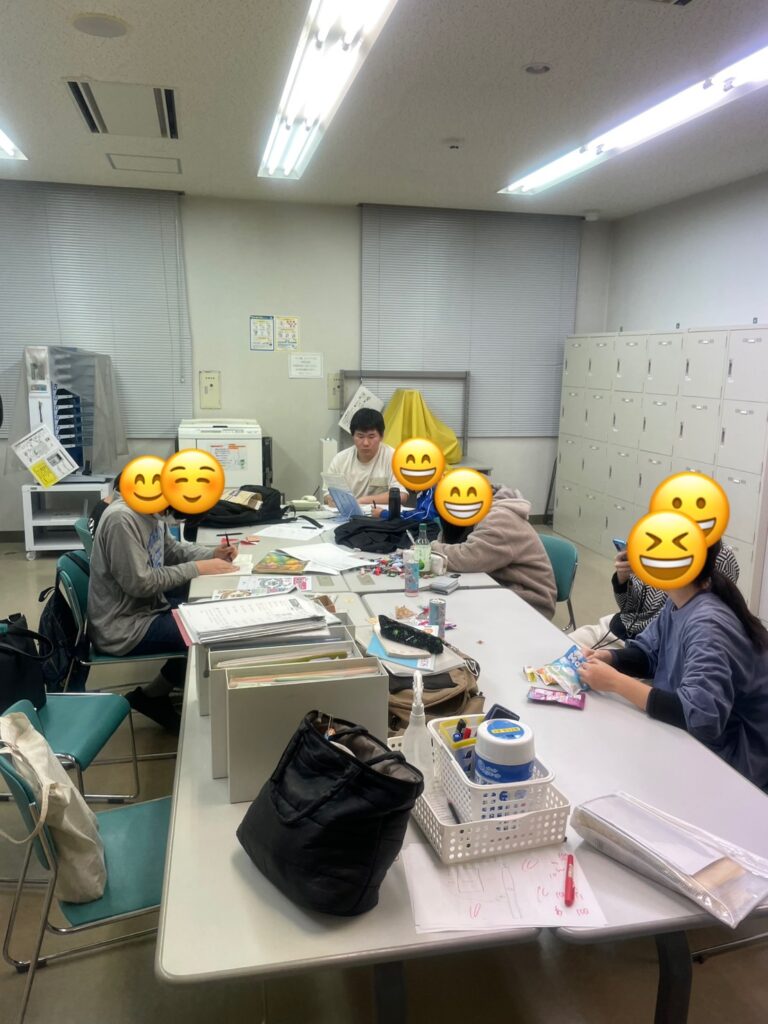

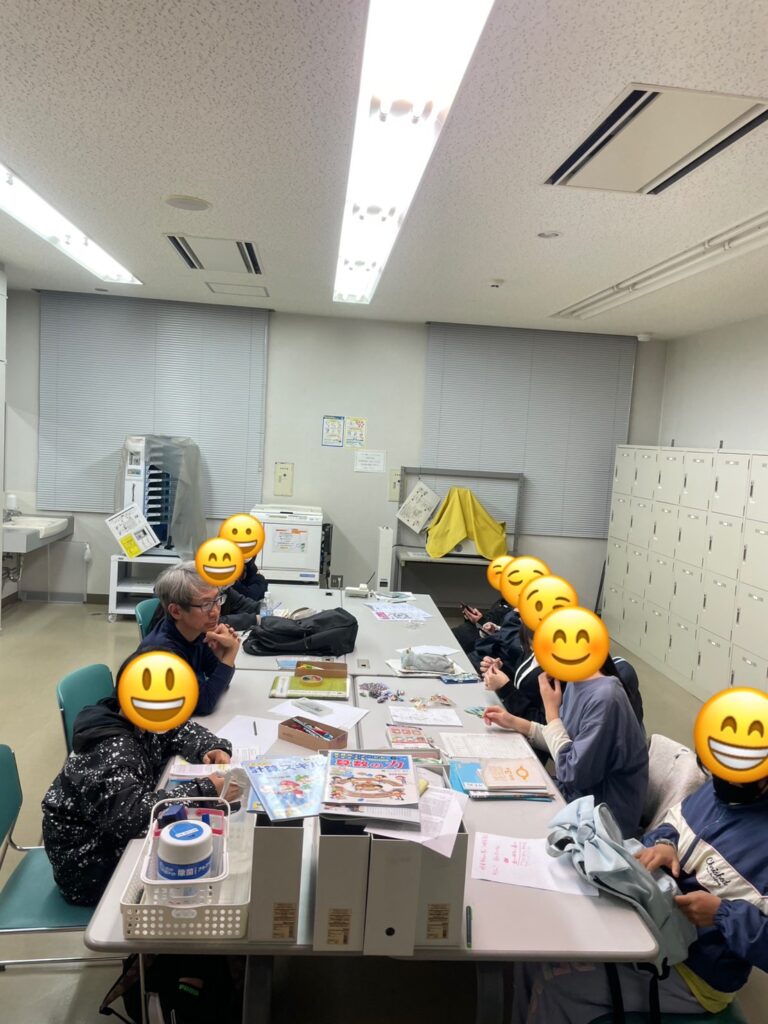

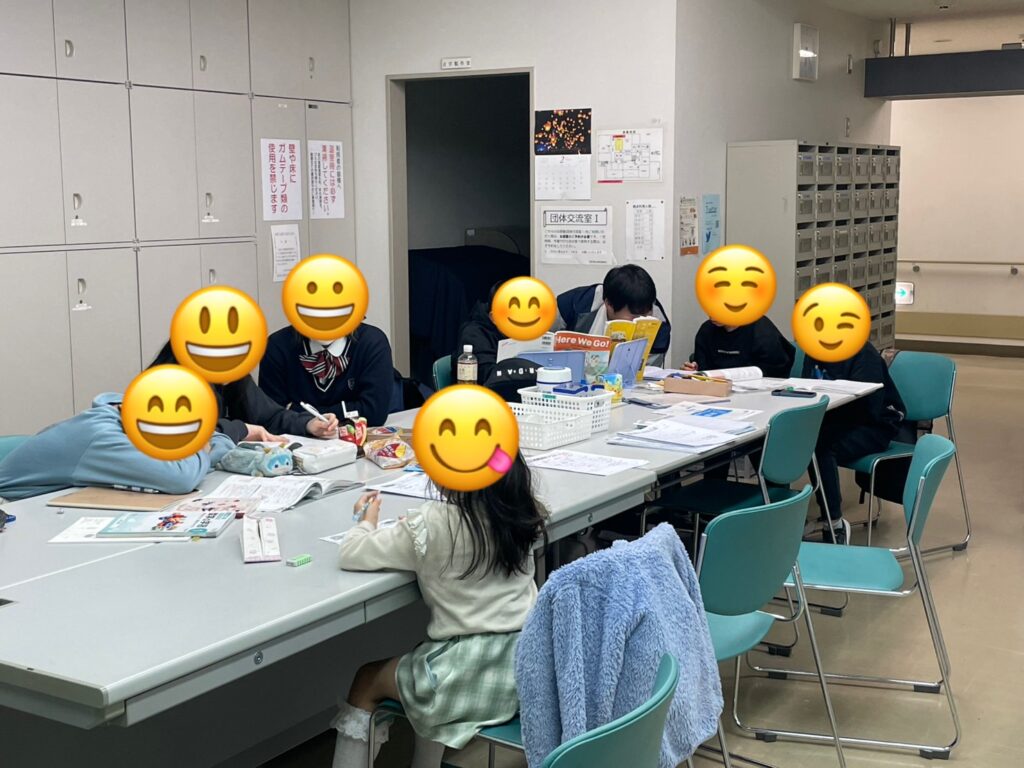

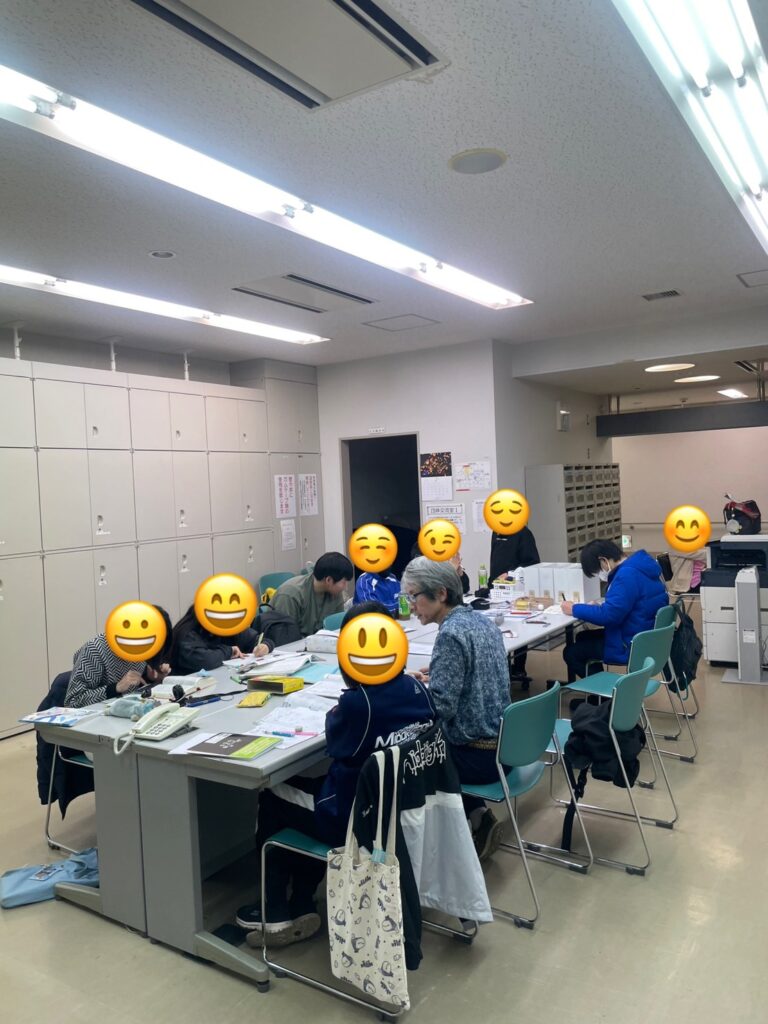

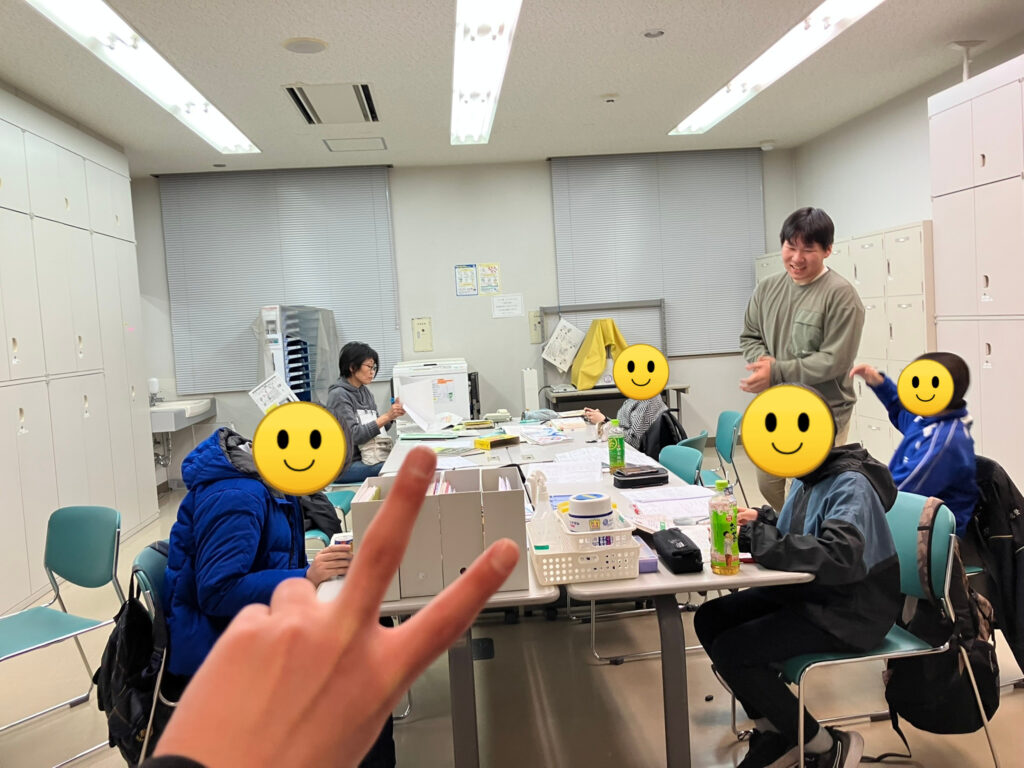

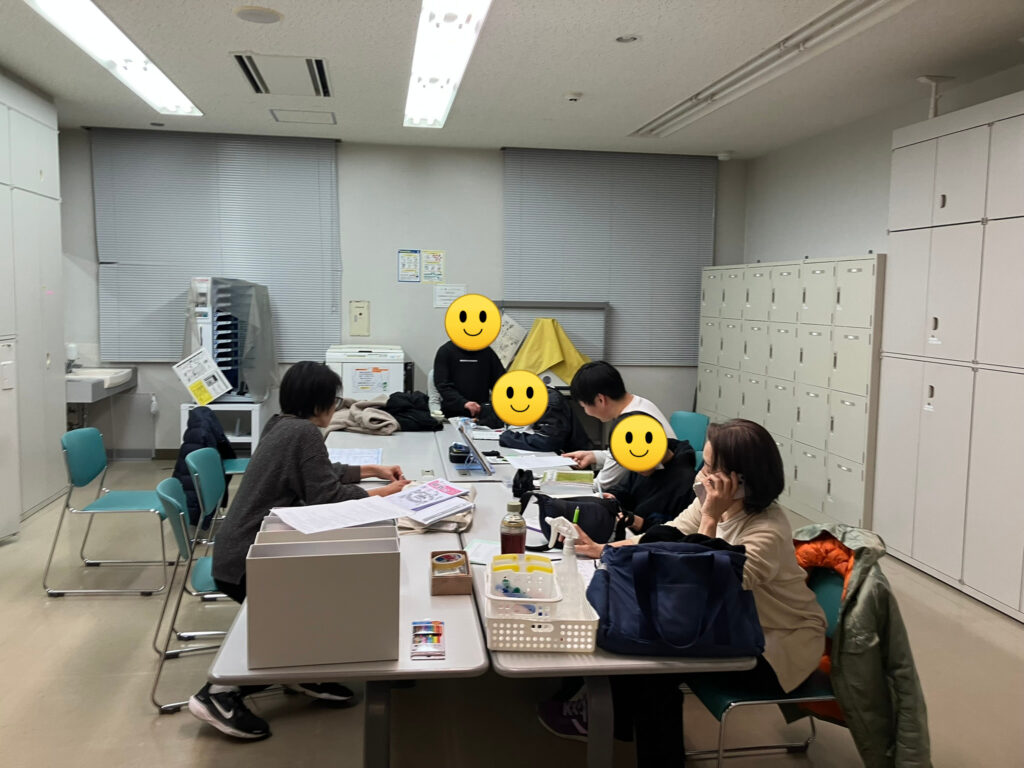

番街編:この日遠足に行けなかった子(事前に連絡がつかなくてごめんなさい)がいつものてらこやの時間に来てくれました。他の用事が忙しくて最近てらこやにこれていなかった子も遠足から帰ってきた後で勉強しに行くといっていて、本当に来てくれました。その話を聞いて、近所に住んでいる遠足から帰ってきた子も来てくれました。更に、てらこやを卒業した子のお母さんもたまたま遊びに来てくれました。酒井さんに「子どもの居場所の話を聞きたい」というケアプラの方も加わって、なぜか賑わったのでした。

雨が降ってしまい、とても残念でした。本当は公園で遊びたかったのに……と、私はぶつぶつとぼやいてばかりでしたが、そんな私とは対照的に、子どもたちは雨のことなどまったく気にする様子もなく、とても楽しそうに過ごしていました。素敵な子どもたちです。環境が変わると、子どもたちの新たな一面が見えてくるものです。遠足もその場面の一つ。いつもと違う表情を見せてくれます。あらためて、一面だけで子どもを観てはいけないなと感じました。

今回の遠足では、少し反省することもありました。来られなかった子が何人かいたこと、そして昨年に比べて遠足代が高くなってしまったことです。来年は「てらこや」らしく、もっとのびのびと、みんなが一緒に楽しめる場所を探してみたいと思います。