10月16日はてらこやの日でした。この日、来年オープンする学びの多様化学校の見学会に行ってきました。廃校になった中学校の一部を改装して校舎にしていて、環境はとてもよいと感じました。戻ってきたのがてらこやの始業時間ぎりぎりになってしまいました。

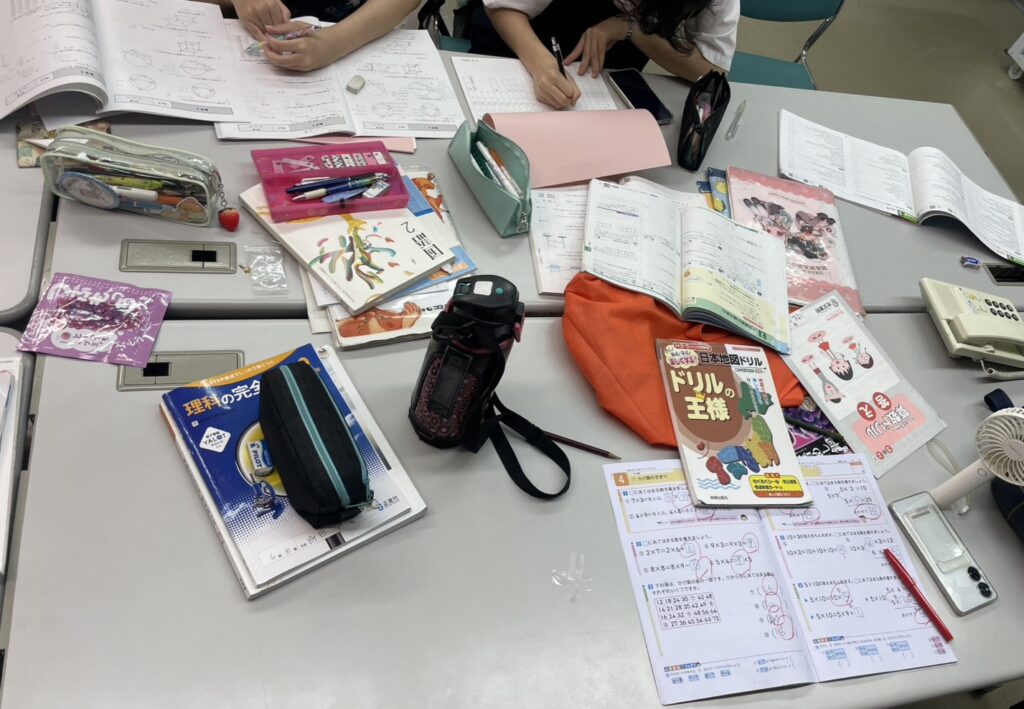

この日小学生は宿題はなかったのか算数の問題集をやっていました。中学生は学校の課題をやったり、塾の宿題?をやったり、スマホをいじったりとそれぞれでした。7時30分になると、最近恒例の体育館での運動に行きました。この日はバトミントンと卓球に分かれて体を動かしました。

体育館から、戻るといつもの高校生は2人がきていて、学校の課題をやっていました。いつも通りこのタイミングで帰って行った子もいましたが、一部の子は学校の課題が終わらないからか遅くまで残っていました。

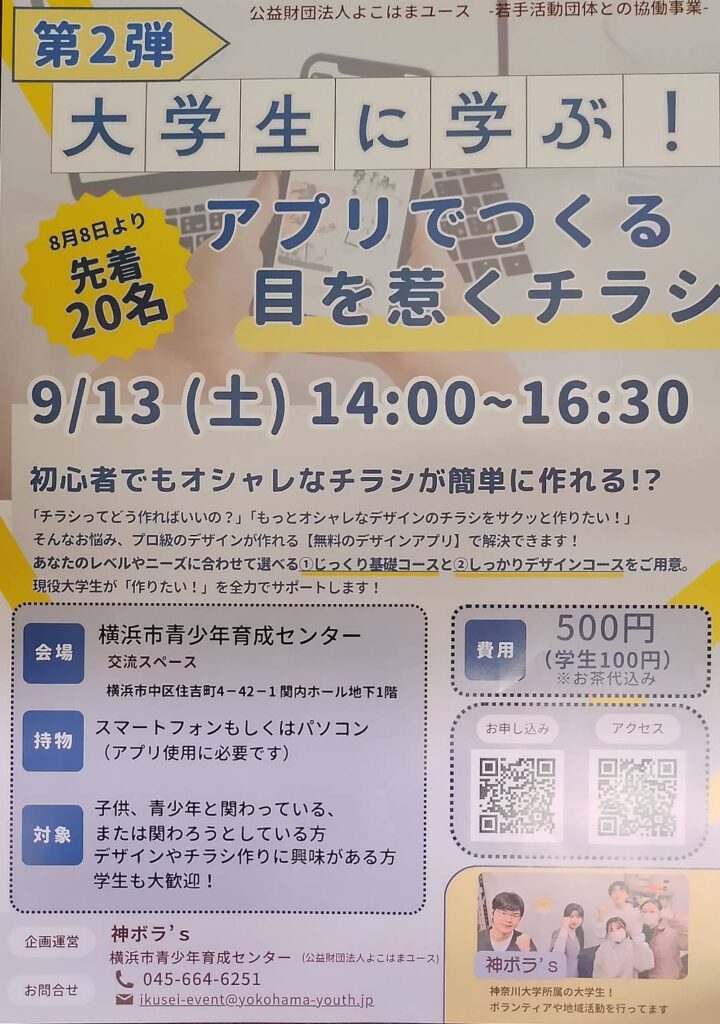

「学びの多様化学校」は、不登校の子どもたちのために作られた新しい形の学校です。1日のカリキュラムはとても柔軟で、合理的配慮や個別最適化にも力を入れているので、いろいろな子どもたちが安心して通えるようになっています。

文部科学省は、2027年度までに全国のすべての都道府県と政令指定都市に1校以上設けることを目指しているそうです。ここでの取り組みや成果を、地域の学校にも広げていくことが期待されています。ただ、実際にここに通えるのは、ほんの一部の子どもたちにすぎません。やっぱり本当に大事なのは、地域にあるすべての学校が、どんな子どもでも安心して通える場所になることだと思います。

そのためには、先生たちだけではなく、地域や保護者も一緒になって、みんながいられる学校をつくっていくことが必要だと感じます。